高畑勲監督によるアニメ映画「火垂るの墓」は、国内外で動画配信され、世界中で感動と議論を巻き起こしてきました。毎年8月15日には恒例の放送が行われるなど、その普遍的なメッセージは時代を超えて多くの人々に語り継がれています。この物語は、戦争末期の神戸を舞台に、飢えと孤独に晒されながら必死に生きようとする14歳の少年・清太と4歳の幼い妹・節子の過酷な運命を描き、空襲、孤立、そして飢餓の描写が観る者の胸を締めつけます。

原作者である野坂昭如氏は、「火垂るの墓」と「アメリカひじき」の二作で第58回直木賞を受賞し、職業作家としての悲願を達成しました。しかし、彼はこの自身の代表作を執筆後、一度も読み返すことはなかったと言われています。なぜ、野坂氏は自らの傑作を再び手に取ろうとしなかったのでしょうか。文学やメディアに長く関わってきた南陀楼綾繁氏は、その背景に野坂氏が抱え続けてきた“自責の念”があったと指摘しています。本稿では、野坂氏の“自責の念”とは何だったのか、そして高畑監督が映画制作にあたり「自己憐憫は描きたくない」と語った真意に迫ります。両氏の作家性を紐解きながら、原作と映画の間の相違点と共通点を浮き彫りにし、この不朽の名作の多層的な意味を探ります。

野坂昭如が自作を読み返さなかった理由:秘められた「自責の念」

野坂昭如氏は、「火垂るの墓」発表後も、『一九四五・夏・神戸』や『行き暮れて雪』などの長編小説で、自らの戦争体験を題材にした作品を数多く手掛けています。これらの作品群を読むと、「火垂るの墓」との間で戦争の描かれ方に顕著な違いがあることに気づかされます。短編と長編で表現が異なるのは当然ですが、長編では二人の妹との関係よりも、養父母との関係や空襲後に避難した親戚の娘とのロマンスなどに重点が置かれており、同じ時期の体験を描いていながらも、あたかも全く別の物語であるかのような印象を受けます。

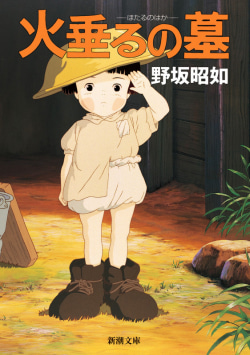

火垂るの墓の表紙に描かれた節子。野坂昭如の代表作として知られる小説の一場面。

火垂るの墓の表紙に描かれた節子。野坂昭如の代表作として知られる小説の一場面。

この相違の背景には、野坂氏の深い自責の念が関係していると南陀楼綾繁氏は分析しています。野坂氏はエッセイ「プレイボーイの子守唄」の中で、空襲により養父母と祖母が亡くなったと記していますが、実際には養母は重傷を負いながらも生きていました。短編「焼土層」(『アメリカひじき・火垂るの墓』に収録)に登場する、音信不通のまま亡くなる母は、この養母がモデルであると考えられています。野坂氏はその後も、この養母について語ることを避けました。清水節治氏の著書『戦災孤児の神話』(教育出版センター)が指摘するように、野坂氏は養母の存在を語らないことによって、自らを「あわれな戦災孤児」として位置づけ、妹と二人だけで極限の飢餓を生き抜いたという体験を自ら作り上げた側面があったのです。

原作と映画に見る「兄妹」の真実:高畑勲の視点

「火垂るの墓」における兄妹の関係性も、小説というフィクションの枠組みの中では当然ですが、野坂氏の実体験とは異なっています。野坂氏自身が『文壇』(文春文庫)で述べているように、彼は「ことさらかわいそうな戦災孤児の兄妹」という設定を作り上げました。作中で兄妹が二ヶ月余り過ごすことになった場所は、実際の空襲後に野坂氏が滞在した地域を基にしています。

野坂昭如著『アメリカひじき・火垂るの墓』の書籍カバー。直木賞受賞作として名高い。

野坂昭如著『アメリカひじき・火垂るの墓』の書籍カバー。直木賞受賞作として名高い。

実際の野坂氏の妹は当時1歳4ヶ月で、作中のように会話をすることはできませんでした。そこで野坂氏は、小説の節子の年齢を16歳生まれという設定に変更し、急性腸炎で三日寝込んで亡くなった、以前に亡くした妹と同年にすることで、物語に深みを与えました。彼は、「あの妹が生きていたらと、はっきり残る面影をしのび、戦時下とはいえ、暮らしにゆとりがあって、ぼくは確かにかわいがった。この気持を、まったく異なる飢餓状況下に置きかえた」と語っています。これは、実際の妹への深い愛情と、もし別の状況であったならという後悔の念が、創作の原動力となったことを示唆しています。

高畑勲監督が「自己憐憫は描きたくない」と語ったのは、単に登場人物の悲劇性を強調するのではなく、彼らが直面した状況と、その中で見せる人間としての尊厳や選択を描くことに焦点を当てたかったためと解釈できます。野坂氏の“自責の念”と、高畑監督の“客観的な視点”が融合することで、「火垂るの墓」は単なる悲惨な戦争物語に留まらず、人間の弱さ、強さ、そして戦争がもたらす深い傷痕を問いかける普遍的な傑作として、観る者に強いメッセージを投げかけているのです。

結論

「火垂るの墓」は、野坂昭如氏の個人的な戦争体験と深い自責の念が織りなす物語であり、高畑勲監督の鋭い視点と表現力が融合して生まれた不朽の名作です。野坂氏が自らの作品を読み返さなかった背景には、養母に関する「神話」を創り上げ、自身の「戦災孤児」像を確立したという複雑な心理が存在しました。また、妹の年齢や死因の変更は、彼が抱いていた実妹への愛情と、もしもの世界への願望を色濃く反映しています。

高畑監督の「自己憐憫を描きたくない」という言葉は、安易な感情移入を避け、戦争という極限状況下での人間の尊厳と選択を深く掘り下げるという、制作者としての強い意志を示しています。この二人の偉大な作家と監督の創造性が交錯し、現実とフィクションの境界線上で生まれた「火垂るの墓」は、単なる悲劇的な物語を超え、人間の本質と戦争の非道さを深く問いかける作品として、今後も語り継がれていくことでしょう。現代社会に生きる私たちにとっても、この作品が突きつける問いは決して色褪せることはありません。

参考文献

- 野坂昭如 (著). 『アメリカひじき・火垂るの墓』. 新潮社.

- 野坂昭如 (著). 『文壇』. 文春文庫.

- 清水節治 (著). 『戦災孤児の神話』. 教育出版センター.

- 南陀楼綾繁 (著). 「二つの『火垂るの墓』とふたりの作家」 (本記事の元となる評論).

- 高畑勲 (監督). アニメ映画「火垂るの墓」. スタジオジブリ.