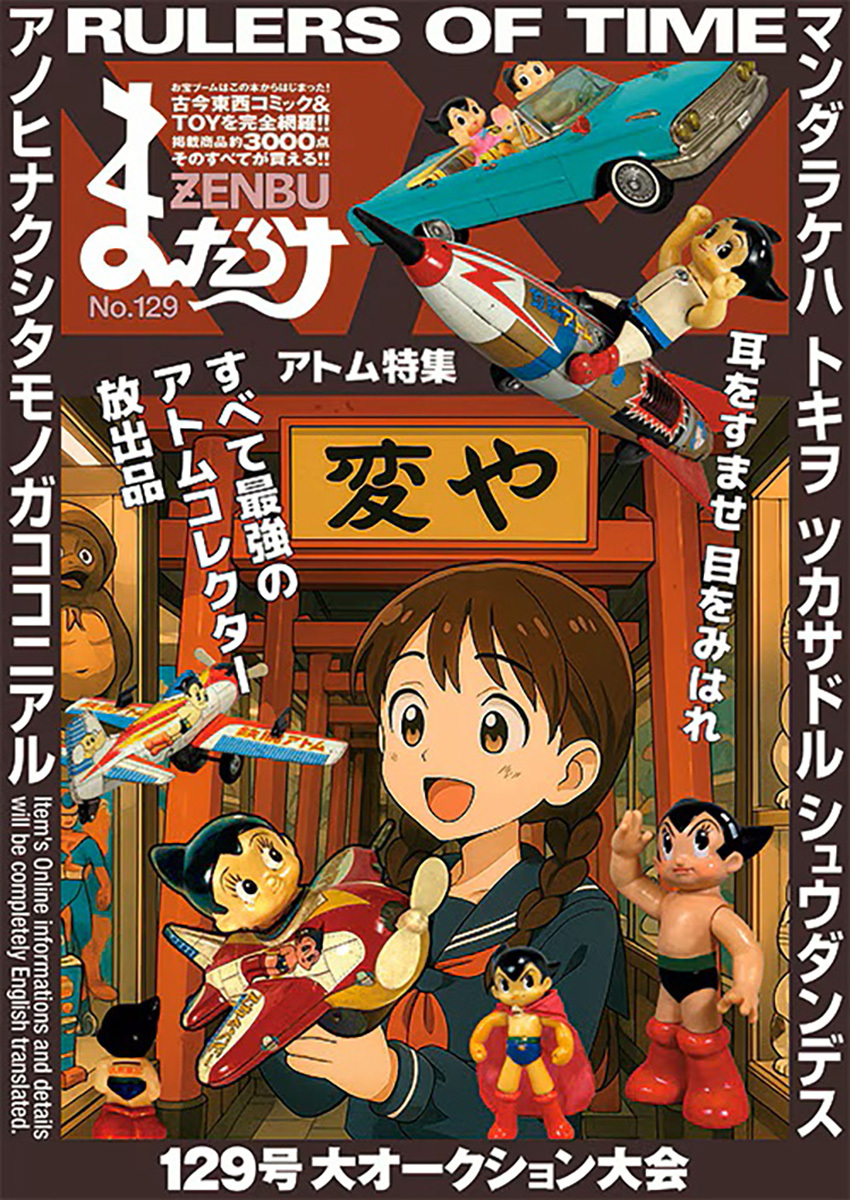

日本を代表する漫画専門古書店であり、コレクターズショップである「まんだらけ」は、来る9月1日から7日にかけて、京都アニメーション(京アニ)作品の書籍やグッズを中心とした大規模なオークションを開催します。そのカタログである「まんだらけZENBU 129号」は、既に8月1日に発売され、貴重な商品が多数紹介されており、注目を集めています。

この大規模なコレクターズオークションを企画するまんだらけの経理本部長を務める川代浩志氏は、実は京アニ作品の熱狂的なファンとしても知られています。彼は休日にはアニメの聖地巡礼のため全国を飛び回るほどの情熱家です。本稿では、川代氏に聖地巡礼、特に京アニ作品の聖地の魅力と、その活動がもたらす深い意義について伺いました。

まんだらけZENBU 129号の表紙。京都アニメーション作品の貴重なコレクションが掲載されたオークションカタログ。

まんだらけZENBU 129号の表紙。京都アニメーション作品の貴重なコレクションが掲載されたオークションカタログ。

聖地巡礼の動機:現場でしか得られない裏話

川代氏がアニメの聖地巡礼を行う最大の理由は、アニメの舞台となった場所を自分の目で見てみたいという純粋な気持ちに他なりません。しかし、単に場所を訪れるだけでなく、彼は常にその土地の人々との交流を大切にしています。観光協会や地元のお店の人々から話を聞くことで、より深い情報を得られると言います。

アニメの制作関係者がどのように取材に訪れ、どのようなロケーションが作品に採用されたのか、といった制作の裏話やエピソードは、現地を訪れるからこそ知り得る情報です。こうした交流を通じて得られる生きた情報は、川代氏にとって聖地巡礼の大きな楽しみの一つであり、作品への理解を一層深める貴重な機会となっています。

「輪廻のラグランジェ」が示す、炎上を超えたファンの絆

特に記憶に残っている聖地巡礼の経験として、川代氏が挙げたのは、聖地巡礼がブームになり始めた頃に制作された、千葉県鴨川市が舞台のアニメ「輪廻のラグランジェ」です。この作品は放映当時、インターネット上で強い批判に晒され、いわゆる「炎上」状態にありました。確かに、各話のタイトルに「鴨川」と繰り返し入れる手法には疑問の声もありましたが、川代氏自身は作品の内容やロボットデザイン、変形シーンの秀逸さに着目し、面白い作品だと感じていました。

その強い思いから鴨川市を訪れた川代氏は、現地の人々から話を聞きました。すると、多くの地元住民は作品が騒ぎになっている理由が理解できないと語る一方で、「どのような形であっても街が取り上げられ、多くの人が訪れるのはありがたい」と感謝の意を示す声も聞かれました。

放送終了から10年以上が経過した今も、この作品への愛は消えていません。アニメの資料が鴨川市に寄贈され、ファンの手でその整理作業が行われたり、周年ごとに現地で展示会が開催されたりといった取り組みが続いています。しかし、メディアではこの作品が語られる際に、炎上の話題ばかりが取り上げられ、熱心なファンの存在や作品が地域に根付いている事実はほとんど報じられないのが現状です。

先日、久しぶりに鴨川を訪れた川代氏は、そこで顔見知りのファン同士が交流する光景を目にしました。放送が終わってからも作品を愛し、今も鴨川を訪れ続けているファンたちがいるのです。川代氏はこの作品が地元で継承され、純粋な作品の面白さにもっと注目が集まることを願っています。

個人的な見解として、川代氏は放送中にアンチが多い作品ほど、長い目で見れば人々の心に残りやすいのではないかと考えています。どれほど周囲に批判されようとも、「そんなにひどい作品じゃない」「私はそれでもこの作品が好きだ」という人々の間には、一種の強い結束力が生まれるからです。聖地巡礼をしていると、そうした熱心なファンに出会えることも、この活動の大きな魅力の一つだと語ります。

聖地巡礼がもたらす長期的な価値

川代氏の経験は、聖地巡礼が単なる観光にとどまらず、作品への深い愛を再確認し、ファンコミュニティを強化し、さらには地域社会との新たなつながりを生み出す多面的な価値を持つことを示しています。作品が持つ力は、メディアの評価や時間の経過に左右されることなく、熱心なファンの存在によって受け継がれ、発展していくものです。

まんだらけが開催する京アニ作品のオークションは、そうした作品への愛、そしてコレクターズアイテムが持つ文化的な価値を再認識する貴重な機会となるでしょう。聖地巡礼という行為を通じて育まれるファンと地域の絆は、アニメ文化の未来を支える重要な要素であり続けます。