国民的キャラクター「アンパンマン」の生みの親として、多くの人々に愛される漫画家やなせたかし。彼の創り出した温かく希望に満ちた作品世界の裏には、彼自身が「戦中派」として経験した想像を絶する過酷な戦争体験が横たわっています。軍国主義の日本で育ち、中国大陸への出征を経験したやなせは、戦場で何を見て、いかにして生き延び、そしてその経験がどのようにして「アンパンマン」の根底に流れる哲学へと繋がっていったのでしょうか。本稿では、物江潤氏の著書『現代人を救うアンパンマンの哲学』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集し、やなせたかしの知られざる軍隊経験と、彼が抱え続けた「正義」への問いに迫ります。

「戦中派」の苛烈な時代背景:軍国主義下の若者たち

「戦中派」とは、物心がついた頃から日本の軍国主義教育を色濃く受け、その多くが戦地に赴いた世代を指します。一般的には、やなせたかし氏が生まれた1919年頃から1928年頃までに生を受けた人々が該当します。やなせ氏自身も、この時代背景の中で忠君愛国の思想を深く植え付けられました。当時の日本では、天皇は神であり、日本が行う戦争は全て正義のための「聖戦」であると信じられていました。そのため、正義のためならば自身の命を犠牲にすることも厭わないという思想が、彼らの世代の多くの若者に浸透していたのです。

やなせ氏より少し早く生まれた世代は、まだ比較的自由な雰囲気を知っていました。また、少し後に生まれた世代は、実際に戦地へ赴くことはありませんでした。このことから、「戦中派」は、最も軍国主義的な思想に染まり、同時に最も多くの尊い命が失われた世代であると言えるでしょう。

軟弱と評された若者の入隊:試練の日々

1940年1月、当時20歳だったやなせ氏のもとに、軍隊への入隊を命じる「赤紙」が届きます。約1年前、銀座に近いという理由で田辺製薬宣伝部に入社したばかりの彼の人生は、この一枚の紙によって大きく変わることになります。

周囲の人々は、やなせ氏の気質から「3日と持たずに逃げ出すか、死んでしまうだろう」と彼の身を案じました。軍人とは似ても似つかない、柔和で芸術を愛する彼の性格を考えれば、そう心配されるのも無理はありませんでした。軍が作成した彼の身分調査票にも「軟弱にして気迫に欠ける。男性的気性の養成を要す」と明確に記されていたほど、誰の目にも彼が軍人に不向きであることは明らかだったのです。

しかし、その「軟弱にして気迫に欠ける」と評されたやなせ氏が配属されたのは、皮肉にも小倉の西部73部隊という、勇猛果敢さで知られる部隊でした。そこはまるで「野武士」のような猛者たちが集う場所であり、入隊後、やなせ氏は想像を絶する猛訓練と、上官や先輩兵士からの厳しい殴打を受ける日々を送ることになります。

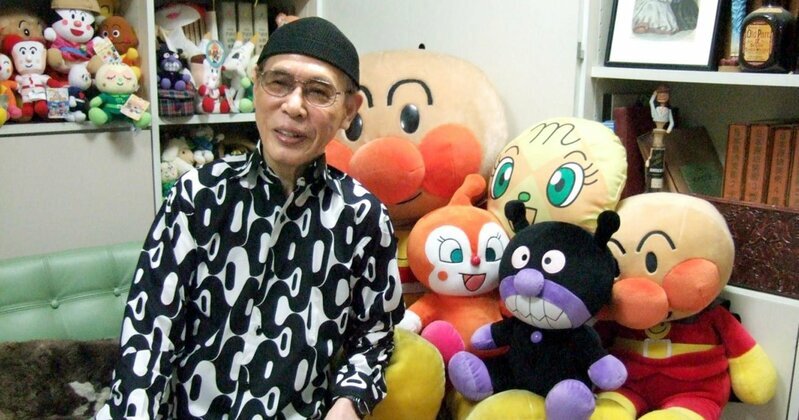

やなせたかしの若い頃の姿

やなせたかしの若い頃の姿

ところが意外にも、やなせ氏は軍隊生活の中で驚くべき適応能力とたくましさを見せ始めます。時間が経つにつれて軍隊生活の要領を覚え、厳しい環境に順応していったのです。彼は後に、この過酷な軍隊生活について「しかしぼくのようにどうしようもない人間には、かえってよかったかもしれません」とまで述懐しています。

入隊から数ヶ月後、やなせ氏は幹部候補生の試験に合格します。彼の学力を考えれば当然の結果でしたが、試験前日に仕事中に居眠りをしていたことが発覚し、合格はしたものの、本来「甲幹」となるはずが「乙幹」に繰り下げとなってしまいます。乙幹は甲幹よりも階級が上がりにくいため、やなせ氏はこの結果に深く落胆したと言います。

運命を分けた「居眠り」:生かされた命の重み

しかし、この「居眠り」というささいな出来事が、やなせ氏の運命を大きく左右することになります。「人間万事塞翁が馬」とはまさにこのことです。甲幹に合格した同期の隊員たちの多くは、その後、満州や中国の最前線へと送られていきました。結果として、試験前日の「居眠り」という偶然が、やなせ氏の命を守るという奇跡に繋がったのです。

戦後、やなせ氏は「なぜ戦友は命を落とし、どうして自分だけが生き残ってしまったのだろう」という深く重い問いを抱え続けます。戦中派が残した多くの文章には、このような苦悩に満ちた言葉が頻繁に見られます。生死が些細な出来事によって分けられる極限状態に身を置いたことで、生きるも死ぬも偶然が決めるという感覚が彼らの心に深く染み付いてしまったのでしょう。

運悪く命を落とした優秀な戦友たちには、本来輝かしい未来が待っていたはずです。彼らが汗を流して働き、この社会をより良いものにできたはず。それが果たせなかった彼らのために、自分はいったい何ができるのか。彼らの代わりに、どのように生きていくべきなのか——。このような重い十字架を背負い続けた戦中派は数多く存在し、やなせ氏もその一人でした。さらに、才に恵まれ将来を嘱望されていた彼の弟・千尋も、海軍の特別任務中に戦死するという悲劇に見舞われます。

やなせ氏の心に深く刻まれたこれらの戦争体験は、彼が「アンパンマン」という作品を創造する上で、その哲学の根幹を形成する重要な要素となっていきます。困っている人を助ける「正義」とは何か、本当に空腹の者に自身の体を与える「献身」とは何か。そして、困難な状況でも決して諦めない「勇気」とは何か。彼が生涯を通じて描き続けたテーマの多くは、戦場で見た非人間的な光景や、多くの命が失われた現実、そして自分だけが生き残ってしまったという「生かされた命の重み」から生み出されたものなのです。彼の作品に込められた「愛と勇気」のメッセージは、戦争の悲劇を知る者だからこそ、平和への強い願いとして発せられたものと言えるでしょう。

参考文献

- 物江 潤 著『現代人を救うアンパンマンの哲学』朝日新聞出版