約80年前、第二次世界大戦末期の日本陸軍は、コンニャク糊で強化した和紙製の巨大風船に爆弾を積み、アメリカ本土へ放つ「決戦兵器」、通称「風船爆弾」の運用を試みました。本記事では、この特異な「ふ号兵器」の飛行実験に動員された元少年の証言を中心に、その知られざる計画と背景を紐解き、当時の日本の姿を再考します。

太平洋を越えた秘密兵器「風船爆弾」の計画と実態

1944年初春、当時16歳だった小川辰夫さん(97)は、千葉県の一宮海岸で、同世代の若者たちと共に「風船爆弾」の試験飛行の補助作業に従事していました。彼らは6人がかりで巨大な和紙製風船を膨らませ、穴がないことを確認してから空に放つ毎日。風船が偏西風に乗り、太平洋へと進路を変えて見えなくなるまで、空を見上げ続けたといいます。小川さんは当時の心境を「風船爆弾だと知っていたが、『こんなもんでアメリカに勝てるのかね』と皆でひそかに話していた」と語ります。

この「ふ号兵器」は、旧日本陸軍の秘密兵器研究機関である登戸研究所で開発が進められました。研究員だった草場季喜が、和紙にコンニャク糊を何重にも塗ることで、約1万キロメートルの飛行に耐え得る直径約10メートルの巨大風船を完成させたのです。中央気象台や陸軍気象部の調査により、高度1万メートル前後を時速200~300キロで流れる偏西風に乗れば、最速で2日間でアメリカ大陸に到達することが判明。日本軍はこれに爆弾を仕込み、アメリカ本土爆撃を目論みました。作戦決行を判断するため、1944年2月から3月にかけて、一宮海岸で試験飛行が繰り返されたのです。

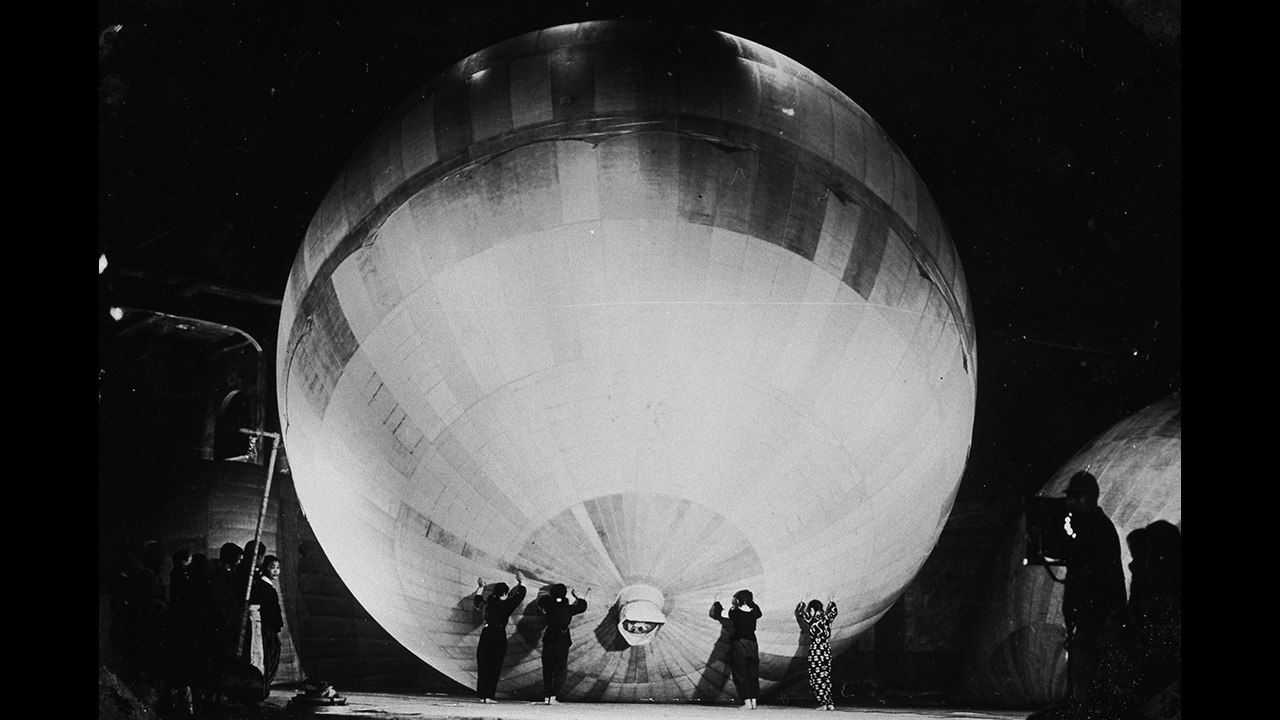

旧日本陸軍の風船爆弾「ふ号兵器」の検査を行う女工たち。和紙とコンニャク糊で製作された巨大風船が、太平洋を越えアメリカ本土へ向かう前の最終確認作業。

旧日本陸軍の風船爆弾「ふ号兵器」の検査を行う女工たち。和紙とコンニャク糊で製作された巨大風船が、太平洋を越えアメリカ本土へ向かう前の最終確認作業。

風船爆弾は、敗戦が濃厚な状況下で、日本が起死回生を図った特異な兵器でした。元少年兵の生々しい証言は、単なる歴史的事実を超え、戦争の悲劇と当時の人々の心境を物語ります。この歴史の断片を通じて、平和への強い願いを再認識するきっかけとすることを願います。

引用元: Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/d5f84047409f5fa2300a14a344f43a69944e182f)