日本女子大学の学生グループが、東京都板橋区の延命寺に保管されていた江戸時代の「大般若経」全600巻を調査し、地域における仏教信仰の貴重な史料であることを解明しました。この功績により、お経は今春、板橋区の有形文化財に登録。指導にあたった歴史学者・藤井雅子教授(日本古代中世史)は、「大学生による文化財登録貢献は極めて珍しい」と、その歴史的・学術的意義を強調しています。

延命寺と「大般若経」の歴史的背景

約400年の歴史を持つ真言宗豊山派の延命寺は、東京都板橋区中台に位置し、度重なる火災から地域の信仰と協力によって復興を遂げてきました。今回文化財登録された「大般若経」600巻は、約170年前、寺の復興を願う地域住民の寄進により贈られたものです。長年大切に保管されてきましたが、本格的な文化財調査は未実施でした。

調査のきっかけは、板橋区教育委員会からの依頼でした。区教委が延命寺の仏画調査を進める中で、「大般若経」600巻の存在が浮上。しかし、限られた学芸員のマンパワーでは膨大な数の経典調査は困難であったため、寺院調査の第一人者である藤井雅子教授に協力が求められ、教授の呼びかけに応じた日本女子大学の有志学生がプロジェクトを始動させました。

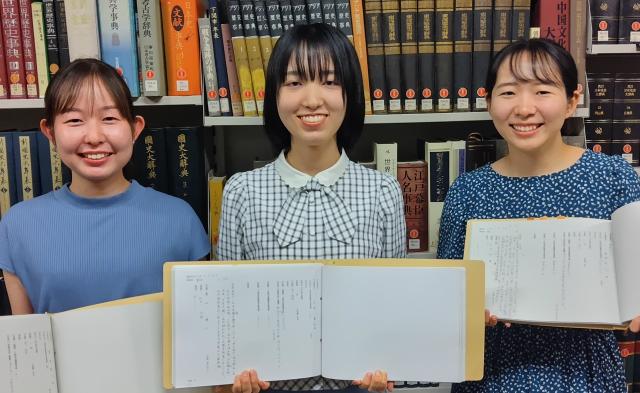

史料調査に臨む日本女子大学の学生たち。手には、大般若経の内容を記録した調書を持つ。

史料調査に臨む日本女子大学の学生たち。手には、大般若経の内容を記録した調書を持つ。

学生たちの綿密な調査と史料の新たな発見

2023年10月から2024年3月にかけて、約40名の日本女子大学の学生たちが調査に携わりました。彼らは600巻の「大般若経」を1巻ずつ丁寧に調べ、経典に墨書された寄進者(施主)の名前や居住地域などの情報を「調書」に記録。これらの内容はデータベース化され、デジタル史料としても整備されました。貴重な史料保護のため、学生たちはシャープペンシルやアクセサリーの使用を禁止するなど、細心の注意を払って調査に臨みました。

この「大般若経」は、黄檗宗を日本に伝えた隠元隆琦の弟子、鉄眼道光が版木を彫らせた「鉄眼版」と呼ばれる木版刷りの経典です。「鉄眼版」自体は全国に現存しますが、延命寺の最大の特徴は、各巻に当時の人々の手による墨書が記されている点です。記された人名や地名は、江戸時代の地域における仏教信仰や社会の実態を解明する上で重要な手がかりとなります。

調査では、当時の崩し字や旧字、異体字の判読が大きな課題でした。文学部4年の丸島雅子さんは「専門知識がなければ判別が難しく、毎日先生に質問し、仲間と知識を共有することで乗り越えました」と語ります。また、学術的に利用可能な正確なデータベースを構築するため、表記ルール統一も重要でした。同じく4年の浜口佳歩さんは「多くの学生が参加するため、表記の揺れが生じやすい中、全員で密なコミュニケーションを取り、細部までこだわり、完璧なデータベース作りを目指しました」と述べ、チームワークと正確性の追求を強調しました。これらの取り組みは、まさに「専門性」「経験」「権威性」「信頼性」というE-E-A-T原則を実践したものです。

日本女子大学の学生たちが成し遂げた「大般若経」の調査と文化財登録への貢献は、歴史的史料に新たな価値を見出し、江戸時代の地域仏教信仰という側面を解明した点で極めて重要です。学生の専門知識と情熱が社会貢献に直結した稀有な成功事例であり、今後の学術研究、そして地域文化の保護と継承における新たなモデルケースとなるでしょう。

出典

Yahoo!ニュース [withnews] (https://news.yahoo.co.jp/articles/ad0c82dddf7828232ff28183c2e1fa969f30c937)