約100億年という寿命の中で、現在人間の中年にあたる太陽は、数十億年後には赤色巨星と化し、水星や金星、さらには地球までも飲み込むと予想されています。この膨張とそれに伴う膨大な熱、放射エネルギーは、地球を廃墟に変えるでしょう。しかし、地球が終末を迎える原因は太陽だけではないという新たな研究結果が発表されました。太陽系を通り過ぎる「旅する星」もまた、地球を破滅に導く可能性があるという衝撃的な内容です。

これまでの軌道力学に基づく太陽系惑星の未来に関する研究は、太陽系を孤立したシステムとして捉えてきました。この従来の視点では、木星や土星、天王星、海王星といった巨大な外惑星は、太陽の寿命が尽きるまでその軌道に大きな変化はないとされていました。一方で、内惑星、特に軌道の離心率が最も高い水星は、将来的に金星や太陽と衝突する可能性が指摘されていましたが、その影響が地球や火星の軌道に及ぶことはほとんどないと見なされてきたのです。

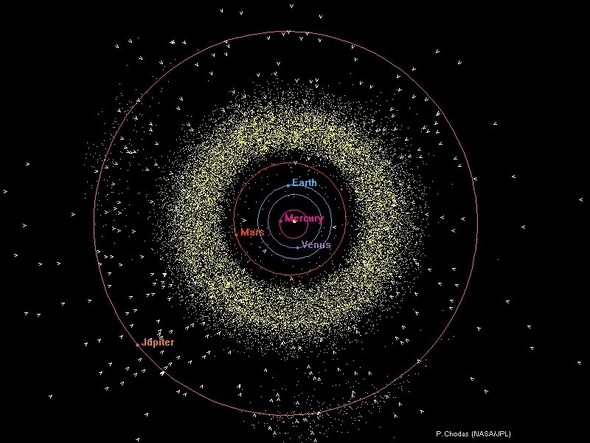

太陽系に接近する「旅する星」によって不安定化する惑星の軌道と、それによる地球終末の可能性を示すNASAの想像図

太陽系に接近する「旅する星」によって不安定化する惑星の軌道と、それによる地球終末の可能性を示すNASAの想像図

宇宙における太陽系の現実:「旅する星」の影響

しかし、宇宙において太陽系は孤立した存在ではありません。私たちの銀河だけでも2千億個以上の星が存在し、局所銀河群全体では数兆から数十兆個に上る星々があります。これらの星々は、それぞれの銀河の中心を公転しており、星間の重力相互作用によってその動きに変化が生じる可能性があります。例えば、現在太陽に最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリよりも太陽に接近する星が現れることもありえます。ガイア宇宙望遠鏡の観測データに基づくと、100万年ごとに約33個の星がプロキシマ・ケンタウリ(4.24光年の距離)よりも太陽に近づくと計算されています。しかし、その星の重力が太陽系に実質的な影響を及ぼすには、プロキシマ・ケンタウリよりもさらに接近する必要があります。

新たなシミュレーションが示す「旅する星」の影響

この可能性と具体的な影響を推定した研究結果が、フランスのボルドー天体物理学研究所と米国の惑星科学研究所の研究チームによって、天文学分野の国際学術誌「イカルス」に発表されました。研究チームは、通り過ぎる星が太陽系に実質的な影響を与えるためには、その質量、速度、そして軌道の三つの要素が揃う必要があるとしています。

この研究では、これら三つの条件を変えながら2千回のシミュレーションが実行され、太陽系をかすめて通る星が8つの惑星と冥王星の軌道にどのような影響を及ぼすか、50億年という長期にわたって調べられました。研究チームは、「通り過ぎる星の重力影響で惑星軌道に変化が起きるには数千万年以上かかる場合が多いため、このような長い期間を調べる必要がある」と説明しています。これは、これまでこの種の変動が重要視されなかった理由の一つでもあります。

シミュレーションの結果、巨大な星が比較的ゆっくりとした速度で太陽に接近した場合、惑星軌道に変化をもたらす可能性が示されました。特に、シミュレーションの0.5%が惑星衝突、または惑星が太陽系の外に押し出されるという壊滅的な結果につながったといいます。太陽から1パーセク(約3.26光年)以内の距離で星が通過する確率は、100万年あたり約19回と推定されています。

太陽系に最も近い恒星プロキシマ・ケンタウリ。ハッブル宇宙望遠鏡が捉えたその姿と「旅する星」としての役割

太陽系に最も近い恒星プロキシマ・ケンタウリ。ハッブル宇宙望遠鏡が捉えたその姿と「旅する星」としての役割

各惑星への具体的な影響:水星から地球、そして冥王星

最も大きな影響を受ける惑星は水星でした。水星は現在も軌道が不安定であり、通り過ぎる星の影響がなくても、太陽系内部の軌道力学によって金星や太陽と衝突する可能性が約1%と推定されています。今回の研究では、「旅する星」の影響で、水星で同様の衝突事象が発生する確率が0.56%であることが明らかになりました。

水星の次に影響を大きく受けるのは火星(0.3%)、そして金星と地球(それぞれ0.2%)が続きます。生命体が生息する地球は、軌道が不安定になる確率自体は低かったものの、それに伴い平均日射量が変化する確率がこれまでの推定値より数百倍も高いことが判明しました。研究チームは、「これは地球の生命体に決定的な影響を及ぼしうるレベル」だと指摘しています。シミュレーションの中には、水星が金星と衝突し、その結果生じた天体が地球と衝突するというシナリオも含まれていました。

これらのシミュレーションによって得られた確率は数値としては低いものの、世界を吹き飛ばすほどの威力を持つ事象であることを考慮すると、決して極めて低い確率だと断定することはできません。

巨大ガス惑星の安定性とその重要性

冥王星が太陽系の外に放り出される確率も約4%に達しました。研究に参加していないパリ天文台のジャック・ラスカル博士は、「太陽系の外郭にある小さな準惑星が通り過ぎる星の影響を最も大きく受けるのは当然だ」とし、「冥王星はより簡単に影響を受ける可能性がある」と語っています。

一方、太陽系の外惑星である木星、土星、天王星、海王星は、「旅する星」の影響を受ける確率がはるかに低いことが示されました。特に木星は約4万分の1と最も安定しているとされます。しかし、もし海王星と天王星の公転軌道の速度比率に変化が発生した場合には、太陽系全体の不安定性が大きく高まることが予測されています。

太陽系内で「旅する星」の影響を最も受けにくい安定した惑星、木星の姿(NASA提供)

太陽系内で「旅する星」の影響を最も受けにくい安定した惑星、木星の姿(NASA提供)

影響発現までの時間と過去の可能性

「旅する星」の影響が惑星の動きにすぐに現れるわけではありません。惑星の不安定化や最終的な消滅に至るまでには、少なくとも数百万年、最大で40億〜50億年という長い時間を要することが分かりました。

人類が誕生する以前に、このような事態がすでに一度起きていた可能性について、研究者たちは低いと推定しています。論文の共同著者である惑星科学研究所のネイサン・カイブ博士は、「そのようなことがあったとすれば、氷で覆われた太陽系外郭地域は今よりもはるかに大きな被害を受けていただろう」と述べています。

結論

今回の研究は、太陽系の未来が太陽の進化だけでなく、外部の宇宙環境、特に「旅する星」の接近によっても大きく左右される可能性を示唆しています。惑星衝突や軌道の不安定化といった事象は、たとえ発生確率が低くとも、地球上の生命に壊滅的な影響を及ぼす可能性があります。太陽系が決して孤立した存在ではなく、広大な宇宙の星々との相互作用の中でその運命が決定されるという事実は、私たちの宇宙観をさらに深めるものとなるでしょう。今後もこのような外部要因が太陽系に与える影響についての継続的な研究が期待されます。

参考文献

- The influence of passing field stars on the solar system’s dynamical future. Icarus, 2025. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2025.116632

- クァク・ノピル先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)