日本郵便が22日、二輪車の配達員に対しても全国の半数以上の郵便局で法令違反にあたる不適切な点呼が行われていたことを明らかにしました。この問題は、運送事業を担う企業の安全管理体制の根幹を揺るがすものとして、社会的な関心を集めています。本記事では、現役の日本郵便局員への取材に基づき、ずさんな点呼の実態、そして組織内で起きている変化と、今後の企業改革に向けた課題を深掘りします。

現役配達員が明かす「点呼の偽装」

今回、取材に応じたのは、四輪車と二輪車の両方で配達経験を持つ日本郵便の現役局員です。彼が語ったのは、法令で義務付けられている飲酒の有無確認を含む「配達員の点呼」が、長年にわたり形骸化していた実態でした。「点呼という存在自体は皆認識していましたが、実際にきちんと行われていたかというと、正直に言えばしていなかった」と、局員は言葉を選びながらも厳しく指摘します。

特に衝撃的なのは、アルコールチェックのずさんさです。「ひどい時はアルコールチェックをずっとせず、たまに時間がある時だけ『アルコールチェックしようか』というレベルでした。基本的にはみんな…“やらせ”です。“やっているテイ”という認識でした」と、現場の生々しい声が偽装行為の常態化を浮き彫りにしました。点呼が安全確認ではなく、形式的な手続きと化していたことが伺えます。

日本郵便の不適切点呼問題について語る現役局員

日本郵便の不適切点呼問題について語る現役局員

全国半数以上の郵便局で常態化する不適切行為

日本郵便が22日午後に公表した二輪車のアルコールチェックに関する調査結果は、この現役局員の証言を裏付けるものでした。今年1月下旬から3月上旬にかけて実施された全3188の郵便局に対する調査の結果、57.5%にあたる郵便局で「不適切点呼」が行われていたことが判明したのです。五味儀裕執行役員は「四輪より二輪の方ができている形だが、いずれにしても全国の多くの郵便局でしっかりしたチェックがなされていなかったことは、重く受け止めなければいけない事案」と、事態の深刻さを認めました。

この問題は二輪車に限ったことではありません。すでに四輪車事業においても、全国2391か所のうち75%にあたる郵便局で「点呼の不備」や「記録の改ざん」が明らかになっています。日本郵便の千田哲也社長は今年6月、「心よりおわび申し上げます」と謝罪しましたが、現場では「つじつま合わせのような形で記入を合わせていく。点呼という名の紙を書く仕事という認識」と、単なる書類作業として捉えられていた現状が語られています。

日本郵便の点呼記録とみられる書類を指し示す手

日本郵便の点呼記録とみられる書類を指し示す手

行政処分と再発防止への動き

一連の不適切点呼問題を受け、日本郵便は国土交通省から運送事業許可を取り消され、トラックなどおよそ2500台の使用が停止されています。さらに、約3万台の軽自動車を使った事業についても、同様の行政処分が下る見通しです。ただし、今回調査対象となった二輪車は貨物自動車運送事業法の対象外であるため、直接的な行政処分は適用されません。しかし、企業の社会的責任という点では、その重さは変わりません。

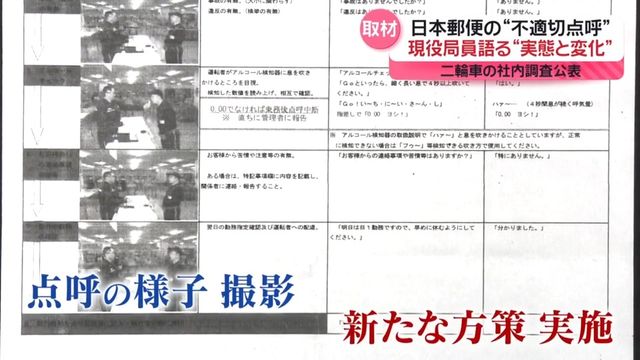

常態化していた不適切点呼の再発防止を目指し、日本郵便は新たな方策を導入しています。現役局員は「こういうことをしたら処分になりますよと毎日口酸っぱく集配部長や局長が来てずっと言っている。点呼自体はしっかり今はやっています」と、現場での意識変化を感じていると語りました。点呼の様子をカメラで撮影するといった具体的な対策も実施され、安全管理体制の強化が図られています。

日本郵便の集配所で実施されるカメラ監視下の点呼

日本郵便の集配所で実施されるカメラ監視下の点呼

「点呼のショー」化する懸念と真の改革

しかし、これらの対策には新たな課題も浮上しています。「カメラに映すのが大前提の点呼をしなさいとなった。“点呼のショー”が始まった」と、現役局員は懸念を表明します。形だけを整える「ショー」と化してしまうようでは、運行の安全を確保するという「点呼」本来の目的は達成されません。

日本郵便に求められているのは、単なる表面的な対応に留まらず、安全に対する意識を社員一人ひとりに浸透させ、企業風土そのものを改革することです。法令遵守はもちろんのこと、現場の声を真摯に受け止め、実効性のある再発防止策を継続的に実行していくことが、失われた信頼を回復し、未来に向けた強固な安全体制を築くために不可欠となります。