1959年のYDS1登場以来、ヤマハは約40年間にわたり2ストロークパラレルツインのロードスポーツバイクを市場に送り出してきました。その集大成の一つと言えるのが、1983年にデビューした「RZ250R」と「RZ350R」、通称「RZ-R」です。多くのバイクファンにとって、RZ-Rはその後の高性能モデルへの橋渡し役と見なされがちですが、本記事ではRZ-Rが持つ独自の魅力と革新性、そしてその真の価値を深く掘り下げていきます。

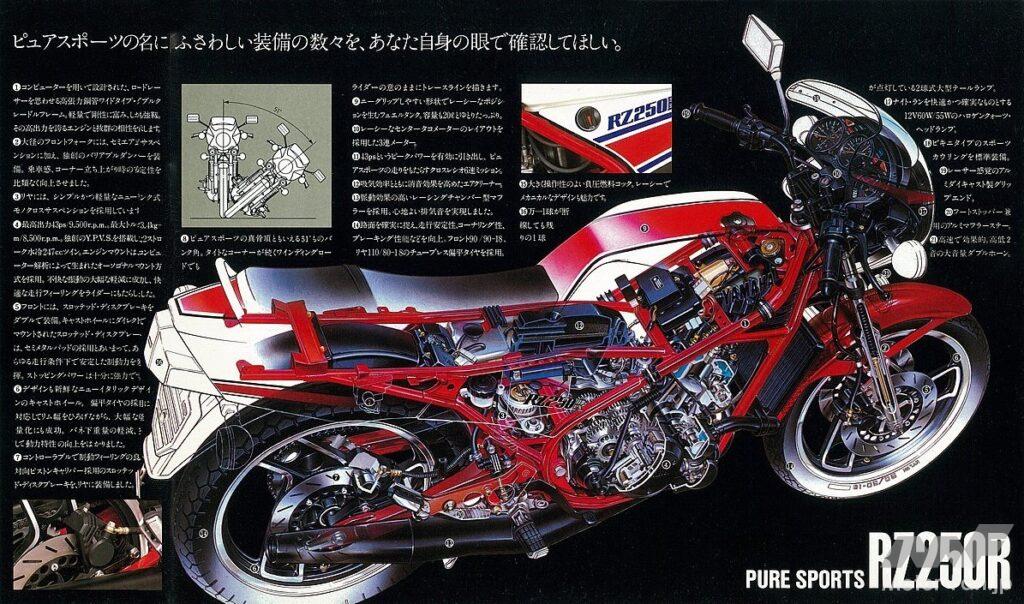

1983年に登場したヤマハRZ250R。2ストロークパラレルツインエンジンの集大成として注目されたモデル。

1983年に登場したヤマハRZ250R。2ストロークパラレルツインエンジンの集大成として注目されたモデル。

誤解を解く:RZ-Rは初代RZとTZRの橋渡し役ではない

先日、40代前半の同業者と1980年代の2ストロークバイクについて話していた際、「RZ-Rって、初代RZとTZRのツナギみたいなもんですよね?」という言葉が出てきました。この疑問とも感想ともつかない言葉に、筆者はかなりの違和感を覚えたものです。しかし、改めて考えてみると、1983年に発売が始まったRZ250R/350Rが、1980年登場の初代RZ250/350と1985年デビューのTZR250(1KT)の中間的な資質を備えていたのは事実でしょう。

とはいえ、「ツナギ(つなぎ役)」という表現は、RZ-Rの真価を捉えきれていません。RZ-Rは、初代RZともTZR250とも異なる独自の魅力を備えていたのですから。確かに、1970年代末に消えかけていた2ストロードスポーツの火を再燃させた初代RZや、抜群の運動性能で1980年代中盤の2ストレーサーレプリカ市場を牽引したTZRと比較すると、RZ-Rにはその素性を語るキャッチーな言葉が不足しているように感じるかもしれません。そこで、今回から3回に分けてお届けする本シリーズでは、このRZ-Rの多角的な魅力をじっくりと掘り下げていくことにします。

ヤマハRZ-Rの走行シーン。初代RZやTZRとは異なる独自の魅力を持つ2ストスポーツバイク。

ヤマハRZ-Rの走行シーン。初代RZやTZRとは異なる独自の魅力を持つ2ストスポーツバイク。 1980年に登場した初代ヤマハRZ250。2ストロードスポーツの火を再燃させた伝説的なモデル。

1980年に登場した初代ヤマハRZ250。2ストロードスポーツの火を再燃させた伝説的なモデル。

先駆者と後継機に比肩するRZ-Rの画期的な技術革新

本題に入る前に、大前提として知っておくべきは、初代RZ、RZ-R、そしてTZR250が、1959年型YDS1に端を発し、YDS2/3→DS→DX→RDと進化してきた、ヤマハ2ストロークパラレルツインロードスポーツシリーズの一員であるという点です。

ヤマハ2ストパラレルツインの系譜と各モデルの独自性

前任モデルであるRDとは一線を画した初代RZの特徴は、市販レーサーTZ譲りの水冷機構やモノクロス式リアサスペンション、ヘッドパイプとスイングアームを直線的に結ぶフレーム、そして火炎をイメージしたキャストホイールなどでした。一方、RZ-Rとは似て非なる路線を進んだ初代TZRのセールスポイントは、GPレーサーYZR500が規範のアルミ製デルタボックスフレーム、前後17インチの中空3本スポークホイール、そして吸気形式をピストンリードバルブからクランクケースリードバルブへ改めたエンジンなど、いずれも当時としては画期的な装備だったと言えるでしょう。

1959年型ヤマハYDS-1。ヤマハ2ストロークパラレルツインロードスポーツの原点。

1959年型ヤマハYDS-1。ヤマハ2ストロークパラレルツインロードスポーツの原点。 水冷機構とモノクロスサスペンションを採用した初代RZシリーズ。当時の2ストスポーツに革新をもたらした。

水冷機構とモノクロスサスペンションを採用した初代RZシリーズ。当時の2ストスポーツに革新をもたらした。 1985年に登場したヤマハTZR250(1KT)。GPレーサーYZR500を規範としたアルミ製デルタボックスフレームが特徴。

1985年に登場したヤマハTZR250(1KT)。GPレーサーYZR500を規範としたアルミ製デルタボックスフレームが特徴。

RZ-R独自の進化:YPVSと飛躍的な性能向上

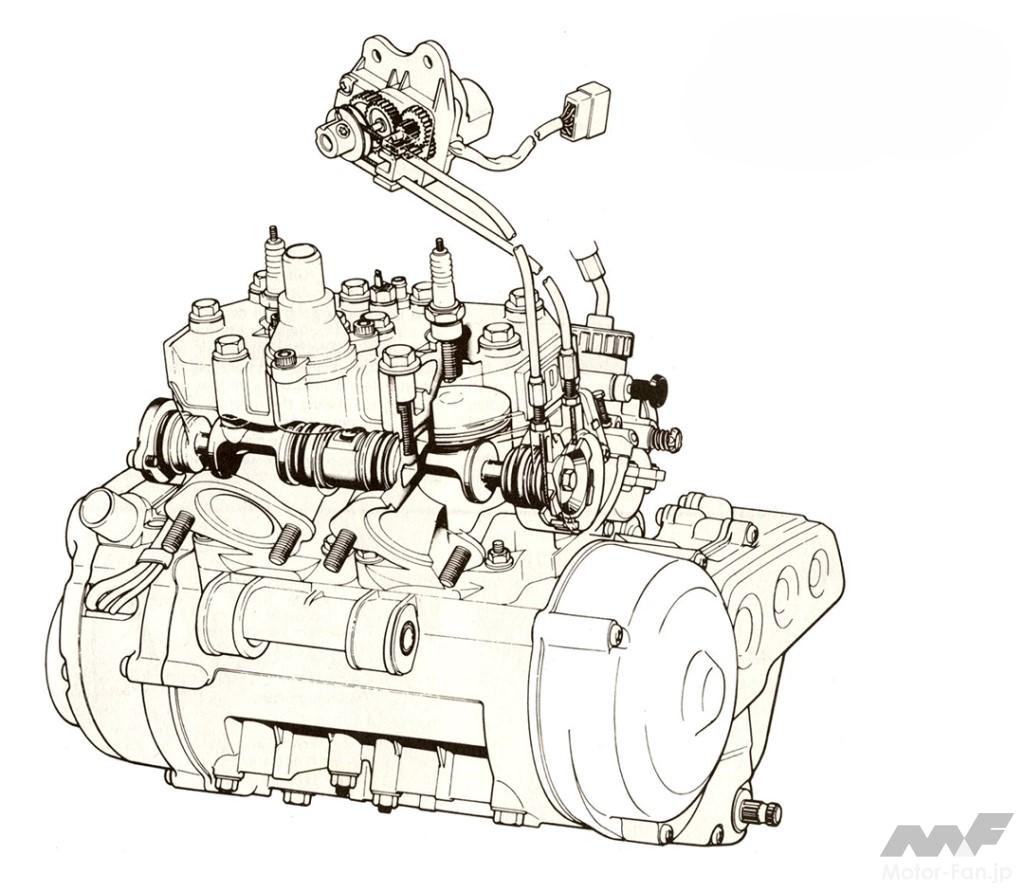

しかし、「画期的」という視点で見れば、RZ-Rも決して負けてはいませんでした。最大の注目要素は、常用域の扱いやすさと高回転域の吹け上がりを両立させるべく、エンジンに導入された排気デバイス「YPVS(ヤマハパワーバルブシステム)」です。これにより、最高出力は飛躍的に向上し、250ccモデルでは35psから43psへ、350ccモデルでは45psから55psへと大きくパワーアップしました。

さらに、初代RZ以上に市販レーサーTZに近づいたワイドなフレーム、バリアブルダンパーを内蔵するフロントフォーク、ボトムリンク式リアサスペンションなど、RZ-Rは見どころが満載のバイクだったのです。昨今では車名から初代RZの上級仕様と誤解する人もいるようですが、エンジンやフレームだけにとどまらず、ほとんどのパーツを新規設計したRZ-Rは、初代RZとは次元の異なる運動性能を獲得していました。もちろん、このことは後継のTZRにも言えることですが、RZ-Rが単なるマイナーチェンジや過渡期のモデルではなく、ヤマハの技術革新の象徴として独立した価値を持つことを明確に示しています。

ヤマハRZ-Rがカーブを走行する様子。ワイドフレームとボトムリンク式リアサスが運動性能を向上させた。

ヤマハRZ-Rがカーブを走行する様子。ワイドフレームとボトムリンク式リアサスが運動性能を向上させた。 RZ-RのYPVS(ヤマハパワーバルブシステム)搭載エンジン部。常用域の扱いやすさと高回転域の吹け上がりを両立。

RZ-RのYPVS(ヤマハパワーバルブシステム)搭載エンジン部。常用域の扱いやすさと高回転域の吹け上がりを両立。 リアビューから見るヤマハRZ250R。新規設計されたエンジンとフレームが、初代RZとは異なる次元の運動性能を実現。

リアビューから見るヤマハRZ250R。新規設計されたエンジンとフレームが、初代RZとは異なる次元の運動性能を実現。 ヤマハRZ250Rのフロントビュー。YPVS搭載など、革新的な技術で高性能化を果たした。

ヤマハRZ250Rのフロントビュー。YPVS搭載など、革新的な技術で高性能化を果たした。

RZ-Rは、単なる「つなぎ役」では決してありません。それは、ヤマハの2ストロークパラレルツイン技術が到達した一つの完成形であり、当時の最先端技術を惜しみなく投入した、独立した魅力と価値を持つモデルでした。初代RZが切り開き、TZRが極めたレーサーレプリカ路線とは異なる、RZ-R独自の進化の道筋と、その詳細な魅力については、今後のシリーズでさらに深く掘り下げていきますので、ぜひご期待ください。

参照元:Source link