スマートフォン向けゲーム業界に、かつてない変化の波が押し寄せている。MIXI(ミクシィ)は人気ゲーム「モンスターストライク(モンスト)」内で使用されるゲーム通貨「オーブ」を、東京都渋谷区のふるさと納税返礼品として提供を開始した。この動きの背景には、市場の縮小と開発費の高騰という厳しい現実があり、業界全体が「冬の時代」に突入したとの見方も強い。スクウェア・エニックスをはじめとする大手企業でも、長年親しまれてきたスマホゲームのサービス終了が相次ぐ中、今回の「オーブ」返礼品化は、ふるさと納税制度における「地場産品」の定義や、デジタルコンテンツの経済的価値について、新たな議論を巻き起こしている。

渋谷区とMIXIが仕掛ける新たなふるさと納税の形

総務大臣は今回の渋谷区の返礼品について、MIXIの本社がある同区内でゲーム開発による過半の付加価値が生じていると認識しており、地場産品の基準に適合しているとの見解を示した。総務省の基準では、返礼品は地場産品であることが優先的に判断されるが、デジタルコンテンツであるゲームアイテムがこれに該当するかはこれまで明確な基準がなかった。

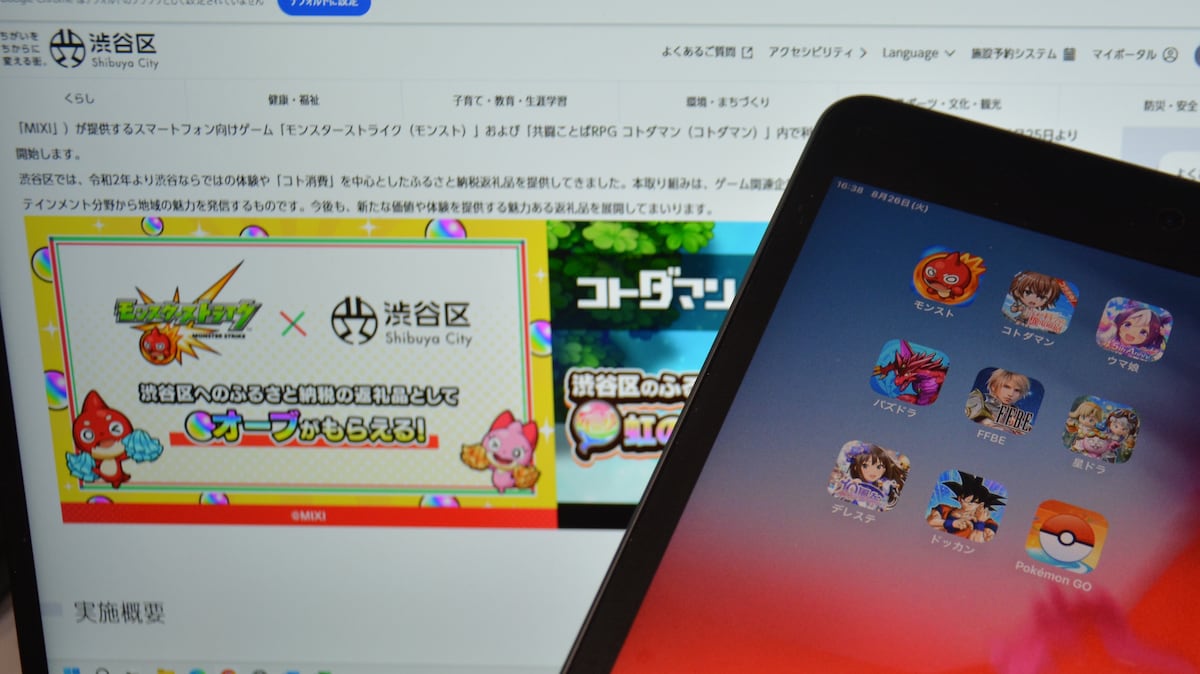

冬の時代を迎えるスマホゲーム業界の象徴的な画像

冬の時代を迎えるスマホゲーム業界の象徴的な画像

これまでのふるさと納税では、自治体と連携した特別なデザインのキャラクターや希少なアイテムなど、特定のゲーム内アイテムが返礼品として扱われるケースは存在した。しかし、今回の渋谷区の返礼品である「モンストのオーブ」は、ゲーム内サービス利用や強力なキャラクター獲得のために消費される「通貨」としての性質が極めて強い点で、これまでの事例とは一線を画している。総務省の担当者も「ゲーム内通貨の定義をどう考えるか」と言葉を濁しており、現行の返礼品認定基準では、その明確な否定が難しい状況にある。

ゲーム内通貨の返礼品化が抱える論点と懸念

渋谷区の事例が問題視される理由の一つに、「ガチャ」と呼ばれる抽選にオーブが使用される点が挙げられる。ガチャはゲーム運営者が当選確率を自由に設定できるため、利用者が望むキャラクターやアイテムを確実に入手できるとは限らず、結果的に「浪費」に終わる可能性も否定できない。このような「くじ」の要素が強いアイテムを公的な制度の返礼品とすることへの疑問の声も上がっている。

さらに、オーブをネットサービスで利用できる金銭的価値を持つ「ゲーム内通貨」と捉えるならば、漫画アプリや動画配信サービスなどで利用される「アプリ内通貨」も同様にふるさと納税の返礼品として認められる可能性が出てくる。これは、現在規制の対象となっている「金券」や「仲介サイトでのポイント付与」などとの整合性を損なう懸念がある。インターネット上では、「画期的な返礼品だ」と評価する意見がある一方で、「返礼品として妥当なのか」「限定グッズの方がよかった」といった様々な声がゲーム愛好家から寄せられており、賛否両論が巻き起こる状況だ。

冬の時代を迎えるスマホゲーム業界:市場縮小と開発費高騰の現実

MIXIが「モンストのオーブ」をふるさと納税返礼品に提供する背景には、スマートフォン向けゲーム市場全体の構造的な変化がある。かつては成長市場として多くの企業が参入したが、近年は市場規模の伸びが鈍化し、新規タイトルの開発競争も激化。それに伴い、ゲーム開発にかかる費用は高騰の一途を辿っている。人気タイトルを長期運営するためのコストも増大しており、収益を上げ続けることが困難になっているのが現状だ。

特に、リリースから10年近く経過した人気ゲームでも、継続的なサービス提供が難しくなるケースが目立っている。大手ゲーム会社のスクウェア・エニックスでは、長きにわたりユーザーに愛されてきた複数のスマホゲームのサービス終了が相次いで発表されており、これは業界全体が直面する厳しい現実を象徴している。収益源の多様化や新たなビジネスモデルの模索が、多くのゲーム会社にとって喫緊の課題となっている。

結論

モンスト「オーブ」のふるさと納税返礼品化は、日本のデジタルコンテンツ経済と地方創生を結びつける新たな試みであると同時に、現行の制度や規制の限界を浮き彫りにした事例と言える。ゲーム内通貨が持つ経済的価値、ギャンブル性への懸念、そして他種のデジタル通貨への波及の可能性など、多角的な議論が必要不可欠だ。激変するスマホゲーム業界が新たな収益の道を模索する中で、ふるさと納税制度がデジタル時代に即した「地場産品」の定義をいかに柔軟かつ公平に解釈し、ルールを整備していくのか、今後の動向が注目される。