家計を支えていた夫がもしもの時に備え、「遺族年金」を頼りにしている家庭は少なくありません。特に夫の年収が高ければ、「かなりの金額がもらえるだろう」と期待するのも無理はないでしょう。しかし、実際に遺族年金を受給してみると、その金額が想像をはるかに下回り、途方に暮れるケースも存在します。本記事では、年収1000万円の夫が亡くなった場合に妻が受け取れる遺族年金を試算しながら、遺族年金制度の仕組みと、なぜ期待と現実の間にギャップが生じるのかを詳しく解説します。

遺族年金とは?日本の年金制度におけるその位置付け

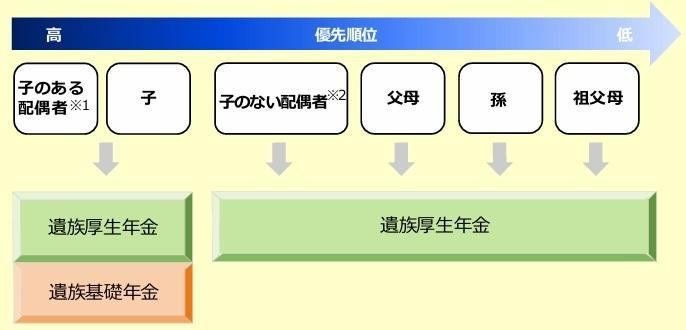

遺族年金は、日本の公的年金制度に加入していた人が亡くなった際、その人に生計を維持されていた遺族に支給される重要な年金です。この制度は、残された家族の生活を経済的に支えることを目的としています。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった人の年金加入状況や、遺族の状況によって、どちらか一方、または両方を受給できるかが決まります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象者

遺族年金を受給するためには、亡くなった人の保険料納付要件を満たしていることや、遺族の年収が850万円以下であることなどが主な条件です。

特に重要なのは、2種類の遺族年金それぞれに異なる対象者が設定されている点です。

- 遺族基礎年金:この年金は「子のある配偶者」または「子」にのみ支給されます。「子」とは、主に18歳到達年度の末日まで(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)の子どもを指します。つまり、一番下の子どもが高校を卒業すると、遺族基礎年金は受け取れなくなります。

- 遺族厚生年金:こちらは、子どもの有無や年齢に関わらず受給が可能です。ただし、支給対象は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人の遺族に限られます。例えば、自営業者で国民年金にしか加入していなかった夫が亡くなった場合、妻は遺族厚生年金を受給できません。

遺族年金の複雑な仕組みを理解するには、以下の図表が役立ちます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給対象者を示す図表

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給対象者を示す図表

図表1:日本年金機構 遺族年金ガイドを参考に作成

※「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。

※30歳未満で子のない妻は、5年間の有期給付となる場合があります。一定の条件を満たす妻には中高齢寡婦加算があります。

遺族年金の支給額:年収1000万円の夫の場合

遺族年金の支給額も、基礎年金と厚生年金で大きく異なります。

-

遺族基礎年金:令和7年度の基準では「83万1700円 + 子の加算額」が支給されます。子の加算額は、1人目と2人目の子がそれぞれ23万9300円、3人目以降の子がそれぞれ7万9800円です。これは固定された金額であり、亡くなった夫の生前の年収には直接比例しません。

-

遺族厚生年金:亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分のうち、4分の3が支給額となります。年収1000万円の夫であれば、この報酬比例部分は高くなるため、遺族厚生年金の額も相応に高くなる傾向にあります。

さらに、「子のない配偶者」で40歳以上65歳未満の場合は、「中高齢寡婦加算」として年間59万6300円(令和7年度)が加算されることがあります。

しかし、「年収1000万円の夫が亡くなっても、遺族年金は月14万円」という冒頭のケースは、多くの場合、子どもの年齢や有無、妻自身の状況によって遺族基礎年金が受け取れない、あるいは、遺族厚生年金のみの受給となり、期待していた金額に満たないことが原因です。特に、子どもがすでに独立している場合や、夫婦共働きで妻にも一定の収入がある場合など、遺族年金の受給要件や金額に影響を及ぼす要素は多岐にわたります。

まとめ:遺族年金への正しい理解が、もしもの時に家族を守る

「年収1000万円の夫」が万一の事態に陥った際、残された家族が受け取れる遺族年金が月14万円程度にとどまる可能性があるという事実は、多くの人にとって驚きかもしれません。このギャップは、遺族年金が「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二つの制度から成り立ち、それぞれに受給要件や計算方法が異なること、特に遺族基礎年金が子どもの年齢に強く影響されることによります。

遺族年金は、あくまで残された家族の生活の「最低限の支え」であり、夫の生前の高収入がそのまま年金額に反映されるわけではないことを理解することが重要です。この知識は、もしもの時の経済的な不安を軽減し、家族の未来を守るための適切なライフプランや資産形成を考える上で不可欠な情報となるでしょう。

参考文献

- 日本年金機構ウェブサイト 遺族年金ガイド (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/index.html)