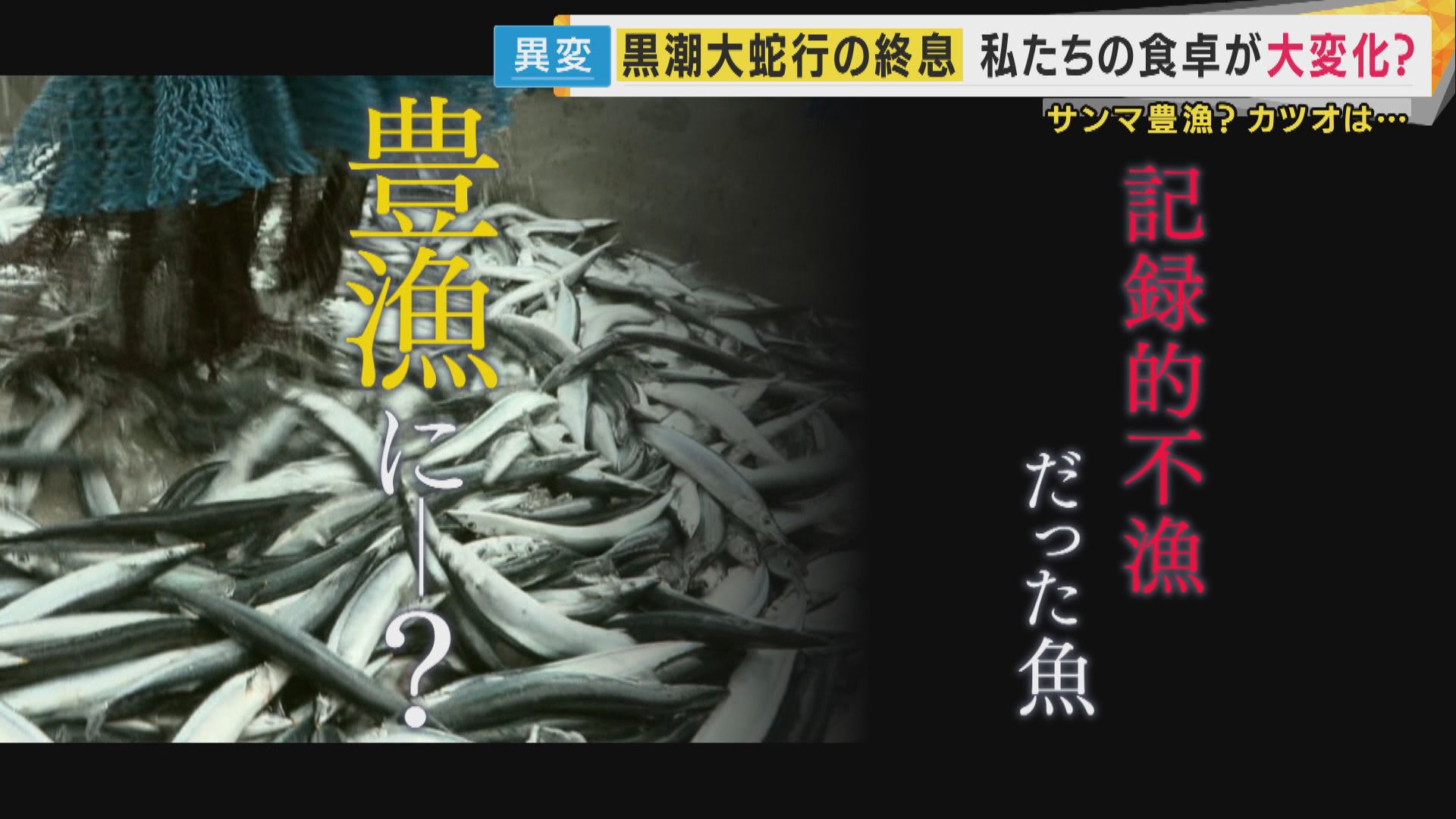

気象庁は、過去最長の7年9カ月にわたって続いていた「黒潮大蛇行」が終息したと発表しました。この海洋環境の大きな変化は、私たちの食卓にも早速影響を与えています。記録的な不漁に苦しんだ魚が豊漁に転じる一方で、不安を募らせる漁業関係者もいます。いま日本の海で一体何が起きているのか、黒潮大蛇行の終息がもたらす具体的な影響を詳しく解説します。

気象庁が終息を発表した黒潮大蛇行。日本の漁業と食卓への影響が注目される。

気象庁が終息を発表した黒潮大蛇行。日本の漁業と食卓への影響が注目される。

記録的な不漁から一転、秋の味覚「サンマ」が豊漁に

これから旬を迎える秋の味覚の代表格、サンマは近年、不漁が続いていましたが、今年は一転して豊漁が期待されています。ある店舗では、去年1尾約600円程度で販売されていたサイズのサンマが、今年は約300円程度と半額で提供されています。まぐろパーク堺本店の吉田剛志店長によると、「去年とは打って変わって身も丸々太り、お値段もお安く提供できています」とのこと。このサンマの豊漁は、「黒潮大蛇行の終息」がもたらす恩恵の一つと考えられています。

過去最長「黒潮大蛇行」とは?終息までの経緯と海洋環境への影響

そもそも、暖流である「黒潮」は九州から関東にかけて本州の沿岸に沿うように流れるのが通常です。しかし、2017年8月頃から海底山脈付近で発生した渦にはじき出されるように大きく蛇行して流れるようになり、この現象が「黒潮大蛇行」と呼ばれていました。1965年以降で6回発生した黒潮大蛇行の中で、今回確認された7年9カ月という期間は過去最長を記録しました。気象庁海洋気象情報室の高槻靖予報官は、今年4月に黒潮が正常な流れに戻ったことから、「大蛇行には戻らないということで終息したと判断した」と述べました。この大蛇行は沿岸の水温を大きく変化させ、暖かい場所を好む魚や冷たい場所を好む魚、さらには藻類などの海洋環境にも多大な影響を与えていたと指摘されています。

和歌山県沖での「カツオ」漁獲量減少の背景と漁業者の不安

黒潮大蛇行の終息は、魚の種類によって異なる影響をもたらしています。全国有数のカツオ水揚げ量を誇る和歌山県白浜町では、カツオ漁の状況に変化が見られます。ひろ福丸の濱弘孝船長は、和歌山県沖でカツオが獲れなくなったため、この日は遠く離れた徳島の沿岸部まで漁に出ていたと話します。ひろ福丸水産の濱弘孝代表は「(カツオ漁は)5月から始めているが、5月からちょっと少ない。7月8月からガタンと落ちた」と、漁獲量の減少を訴えます。ここ数年カツオが豊漁だった3年前の様子と比べると、現在の状況は漁業関係者に不安を与えています。これは、黒潮大蛇行終息に伴う海洋環境の変化が、カツオの回遊経路や生息域に影響を及ぼしている可能性を示唆しています。

まとめ

過去最長にわたった黒潮大蛇行の終息は、日本の海洋環境に大きな変化をもたらし、私たちの食卓にも多岐にわたる影響を与えています。サンマの豊漁という明るいニュースがある一方で、和歌山県でのカツオ不漁に見られるように、魚種によっては引き続き予断を許さない状況が続いています。今後も海洋環境の変化とその漁業への影響を継続的に注視し、日本の水産業が持続可能な形で発展していくための対策が求められます。

参考資料

FNNプライムオンライン / Yahoo!ニュース