豊臣秀吉の遺児である豊臣秀頼は、関ヶ原合戦での敗北を機に、摂津・河内・和泉の三ヶ国65万石を領する一地方大名に転落した――これは長らく歴史の定説とされてきました。しかし、近年の史料研究から、当時の有力大名らの認識は全く異なっていたことが明らかになり、この定説に疑問が投げかけられています。

関ヶ原後の豊臣秀頼:定説を覆す新たな歴史認識

合戦後の史料、特に伊達政宗や黒田如水といった著名な大名たちの書状に注目すると、当時の人々が豊臣秀頼を単なる一大名としてではなく、「天下を統べるべき存在」として広く認識していたことが見えてきます。驚くべきことに、秀頼は領地安堵の権限すら担っていたとされます。では、なぜこのような重要な存在感が、後世の歴史叙述において矮小化されてしまったのでしょうか。

国際日本文化研究センター名誉教授であり、近世史の第一人者である笠谷和比古氏は、その著書『論争 大坂の陣』(新潮選書)において、豊臣秀頼と豊臣家の地位を再検討し、関ヶ原合戦後の複雑な政治秩序の真実に迫っています。本稿では、同書の一部を再編集し、豊臣秀頼の真の姿を探ります。

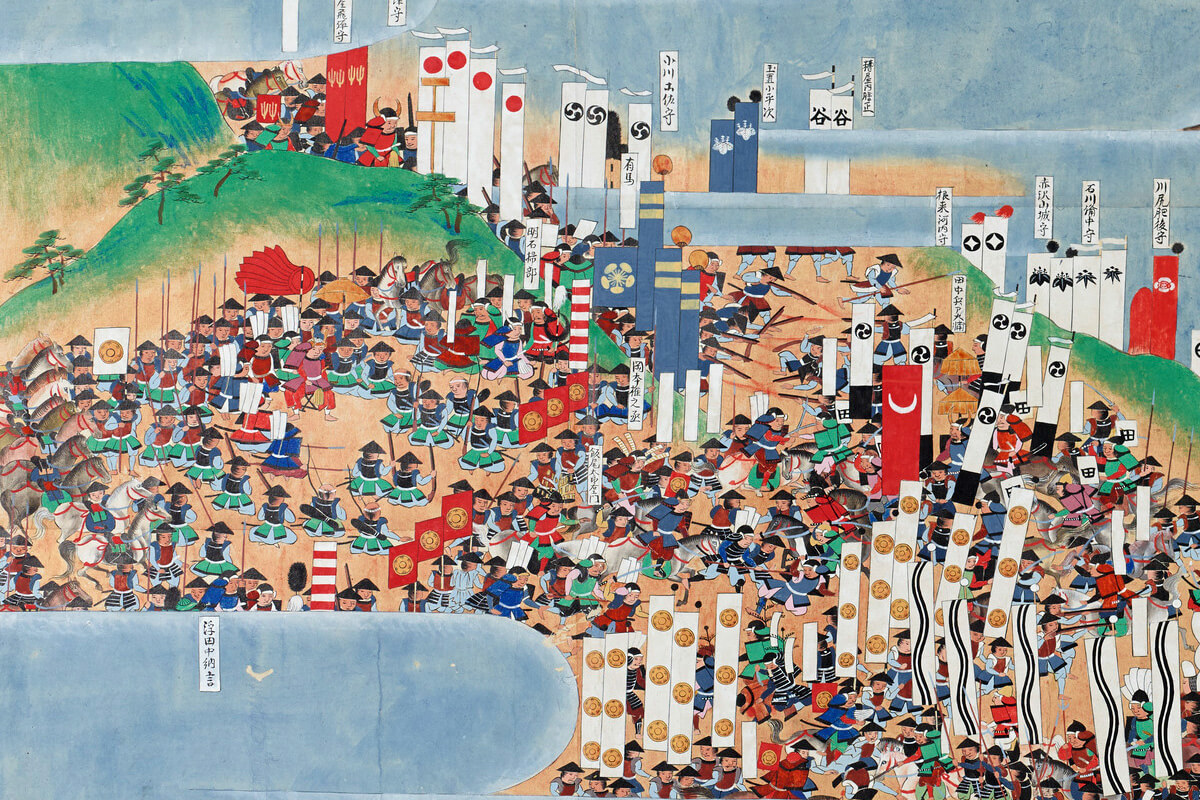

関ヶ原合戦の様子を描いた屏風絵の一部。激しい戦いの情景が描かれており、当時の緊張感と歴史的転換点を示唆する。

関ヶ原合戦の様子を描いた屏風絵の一部。激しい戦いの情景が描かれており、当時の緊張感と歴史的転換点を示唆する。

伊達政宗書状が示す豊臣秀頼の潜在的「天下人」の地位

関ヶ原合戦後の豊臣秀頼の地位を最も明確に示している史料の一つに、慶長6年(1601年)4月21日付で徳川家康の側近である今井宗薫に送られた伊達政宗の書状があります。この書状は、当時8歳(数え年)であった秀頼が、成人後には全武士領主を統率し、日本全体の政治を主宰する「天下人」となるべき存在として、合戦後もなお広く認識されていた事実を伝えています。

書状の具体的な内容は、「いかに太閤秀吉公の御子であると言っても、日本国の統治を執り行っていけるような能力をもった人物ではないと、家康様が見極められたならば、その場合には、秀頼様に領国として二、三ヶ国か、あるいはそれ以内でも差し上げて、一大名として末永く豊臣家を存続していかれるようにするのが望ましい」というものです。

すなわち、徳川家康に与する有力大名であった伊達政宗でさえ、秀頼が成人すれば日本全土を統治する可能性を前提としていたことが読み取れます。もし豊臣秀頼と豊臣家が、関ヶ原合戦後すぐに一大名に転落していたのであれば、このような内容の文書が交わされる余地はなかったはずです。これは、当時の政治的な現実と、後世に定着した歴史認識との間に大きな乖離があることを示唆しています。

豊臣秀頼公の肖像。関ヶ原合戦後も天下を統べる存在と認識されていた豊臣秀頼の威厳を示す。

豊臣秀頼公の肖像。関ヶ原合戦後も天下を統べる存在と認識されていた豊臣秀頼の威厳を示す。

結論:関ヶ原後の複雑な政治状況と豊臣家の位置付け

伊達政宗の書状など新たな史料の発見は、関ヶ原合戦後の豊臣秀頼、ひいては豊臣家の位置付けが、これまでの定説よりもはるかに複雑で、依然として重要な存在であったことを示しています。徳川家康が豊臣家を滅ぼすに至る大坂の陣は、単なる一大名との戦いではなく、日本の新たな政治秩序を確立するための、より根深い政治的・権力的な問題が背景にあったと考えられます。これらの史料に基づき、当時の日本の政治状況と人々の歴史認識を深く掘り下げていくことは、我々の歴史理解をより豊かなものにするでしょう。

参考文献

- 『論争 大坂の陣』笠谷和比古著(新潮選書)