現代日本における関東と関西の二大地域区分は、江戸時代まで遡ると徳川幕府の統治体制における新たな視点をもたらします。江戸、大坂、京都の三都が栄え、通貨制度も金本位制と銀本位制で異なるなど、日本列島を東西に分ける統治は鎌倉時代や室町時代にも見られ、決して珍しいことではありませんでした。国際日本文化研究センター名誉教授で近世史の第一人者である笠谷和比古氏は、その新刊『論争 大坂の陣』の中で、徳川幕府が関ヶ原合戦後、日本列島を東と西に分けた「二重国制」という大胆な仮説を提唱し、幕藩体制の根底に潜む力学に迫ります。特に、西国に譜代大名が置かれなかった理由については、従来の解釈とは異なる側面が浮かび上がってきます。

徳川家康の肖像画:江戸幕府創設者、東西二重国制の構想を示唆

徳川家康の肖像画:江戸幕府創設者、東西二重国制の構想を示唆

関ヶ原合戦後の西国領地配置と「二重国制」の提唱

関ヶ原合戦で徳川家康に味方した多くの豊臣系武将たちは、その恩賞として国郡制の一国規模で領地を宛行われ、西国方面に「国持大名」として存在することとなりました。これらの西国における豊臣系国持大名の多さについては、これまで家康が彼らに多大な領土を与えて恩を売ると同時に、僻遠の地に追いやった深謀遠慮によるもの、という理解が一般的でした。しかし、笠谷氏は、西国が単純な「辺境」ではなかった可能性を指摘し、徳川幕府の東西二重国制という新しい枠組みでこの配置を捉え直すことを提案しています。

「僻遠の地」ではなかった西国・九州の真の姿

従来の「西国=僻遠の地」という認識は、当時の実情に即しているとは言えません。なぜなら、西日本諸国や特に九州諸国は、国際貿易と深く結びついていたからです。16世紀から17世紀にかけて、ポルトガル、オランダ、イギリスといったヨーロッパ諸国が、九州に到達し、平戸や長崎などの港に寄港して交易を行いました。彼らはその後、瀬戸内海を通って泉州堺まで進出し、鉄砲や火薬といった軍需物資、あるいは羅紗や更紗のような外国物品をもたらしました。

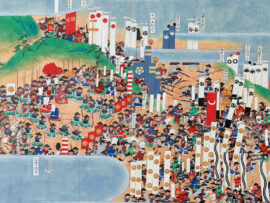

関ヶ原合戦後の西国における大名領地配置図:豊臣系武将の勢力と経済的要衝

関ヶ原合戦後の西国における大名領地配置図:豊臣系武将の勢力と経済的要衝

これらの貿易ルート周辺の諸国は、当時の日本において最先端の文明に浴する地域であり、文化・技術・経済の中心地の一つでした。このような国際的な交流の要衝を「僻遠の地」と評価するのは、その実態を捉え損ねていると言わざるを得ません。西国への大名配置は、単なる追放ではなく、貿易を介した経済的な影響力や国際情勢を考慮した、より戦略的な意図があったと考えるべきでしょう。

新しい歴史観が示す幕藩体制の力学

笠谷和比古氏の「二重国制」という大胆な仮説は、徳川幕府の統治体制、特に「西国」の位置づけに対するこれまでの理解を大きく覆すものです。西国が単なる辺境ではなく、国際貿易の要衝であり、最先端の文化が流入する先進地域であったという視点は、関ヶ原合戦後の領地配置や譜代大名の不在を、より複雑で戦略的な文脈で捉え直すことを可能にします。この新しい歴史観は、幕藩体制の根底に潜む力学を解明し、日本史に対する我々の認識を一層深めるものとなるでしょう。

参考文献:

- 笠谷和比古 著, 『論争 大坂の陣』, 新潮選書.