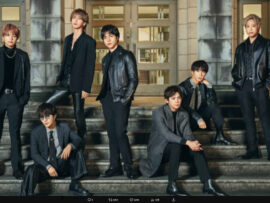

警備実施訓練で隊列走に取り組む初任科生=福岡市中央区の警察学校で2021年6月15日午後2時15分、飯田憲撮影

全国の警察学校で入校1年目に辞職する初任科生が毎年1割程度いるとされる中、福岡県警でその傾向を覆すデータが出た。2020年度までの5年間は福岡県警察学校でも辞職率が平均約9%で推移し、厳しい規律や訓練になじめなかったとの理由が目立った。だが、21年度の暫定値は過去最低の0・4%。なぜ辞職率は下がったのか。取材すると、警察学校に求められる役割を巡る考え方の転換があったようだ。

◇個別にメンタルカウンセリング

「自分の長所を相手に説明してください」。21年6月30日、福岡市中央区の警察学校。21年2月に入校した初任科555期の約20人がグループ別にメンタルケアの授業を受けていた。講師を務めるのは、臨床心理士資格を持つ警察職員だ。

メンタルケアの取り組みは10年度からスタート。19年度以降は授業とは別に学生の個別カウンセリングにも応じ、入校1カ月間は臨床心理士が学生の悩みに対応するため2人体制で常駐している。担当者は「教官には言えない弱音を聞き、自己肯定感を高める取り組みだ」と話す。

警察学校では入校した時点で「巡査」の階級が与えられ、研修期間は高卒採用の長期10カ月、大卒採用の短期6カ月に分かれる。捜査に必要な法律や技能を学び、集団生活をしながら使命感や職務倫理を高める。

入校して1カ月間の特別教養期間は、外出や外部との連絡も禁止だ。階級社会である警察組織に求められる厳格な上下関係や、全寮制の規律正しい生活に慣れない場合、最初の1カ月で音を上げる学生は少なくない。警察学校が「適性のない学生をふるいにかける場」と呼ばれるゆえんだ。

警察学校によると、16~20年度の入校者と辞職者の内訳は、16年度370人(30人)▽17年度338人(25人)▽18年度304人(35人)▽19年度303人(37人)▽20年度351人(27人)――。各年度の辞職率は7~12%で推移し「規律が厳しく自分に合わない」「体力的についていけない」などが主な理由だ。しかし、21年度だけは今年2月21日時点で252人中わずか1人だった。

◇「リスクを過大に評価する組織風土」に変化

学校のカリキュラムに大きな変化がない中、なぜここまで減少したのか。

学校側は、メンタルケアの取り組みなどに加え、21年度から辞職相談への対応を変えたことが背景にあるとみる。これまでの辞職のタイミングは入校から1カ月前後が大半で、21年度も同時期までに6・7%の辞職相談があった。だが、適性のない学生をふるいにかけるという発想から転換。教官が相談者一人一人の能力や特性を見て、それに応じた働き方もあると提案するなど向き合い方を変えるようにした。

ある県警幹部によると、これまで特別教養期間で学校生活に耐えきれなくなった学生に対し、早期の辞職を促す傾向は強かったという。上意下達の組織で将来の不満分子になりうる場合は、その芽を早めに摘むという考え方だ。だが、その幹部は「リスクを過大に評価する組織風土があったのではないか」と分析する。

その風土は実際根強いようで、辞職者数が少ないことに対する県警内部の声を拾うと「コロナ禍で十分にトレーニングできず学生を追い込めていない」「学校の指導が甘くなり、そのまま一線に出せば県民に迷惑がかかるだけ」という指摘が聞こえてきた。

一方で、近年は応募者数が減少傾向にあり、一定の倍率を経て採用した学生を1カ月で見極めるには早すぎるという声も年々高まっている。別の県警幹部は「ワークライフバランスが叫ばれ『きつい』イメージが先行しがちな業界に優秀な人材が入ってくる保証もない。体育会系で上下関係に慣れた学生ばかりが入ってくるわけでもなく、指導方針で『淘汰(とうた)』よりも『育成』を重視した結果だろう」とみる。

県警察学校の平田恵三副校長(現県警刑事総務課統括管理官)は今回の結果を好意的に受け止めつつ「辞めなかった学生がこれから一線で活躍する警察官として定着するかが問われている。採用段階から学校、配属先と組織全体で新人を育成する意識が欠かせない」と話している。【飯田憲】