ウクライナを過小評価か

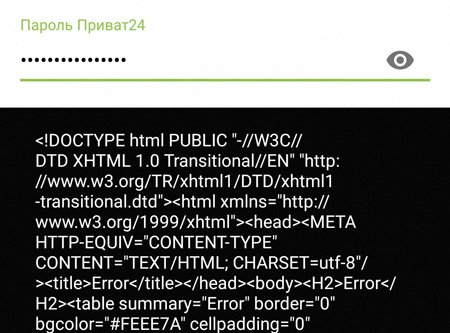

サイバー攻撃を受けたウクライナの商業銀行最大手プリバトバンクのアプリ画面=2022年2月15日

ロシアはウクライナ侵攻に合わせて数多くのサイバー攻撃を、時に大規模に行った。しかし、専門家が事前に予想していたような甚大な被害はウクライナ側に生じていない。背景にはウクライナのサイバー防衛力の進歩、外国政府や民間企業との国際連携強化、さらにロシアのウクライナに対する過小評価があるようだ。(時事通信社国際室・前ロンドン支局長 片山哲也)

〔写真特集〕ロシア軍ウクライナ侵攻

英国のサイバー防衛で主要な役割を担う情報機関の傘下組織「国家サイバーセキュリティーセンター」(NCSC)のトップ、リンディー・キャメロン長官は9月28日、英シンクタンク主催の講演で、ロシア連邦軍参謀本部情報総局(GRU)などの国家機関が、軍事作戦に合わせ大規模かつ連続的なサイバー攻撃を行った事実を改めて強調した。頻度という点では「記録に残る限り、恐らくこれまでで最も持続的で集中的なサイバー作戦」(キャメロン氏)と言えるほど激しいものだったらしい。

情報セキュリティーの専門メディアが8月、ウクライナ国家特殊通信・情報保護局のビクトル・ゾラ副局長の話として伝えたところでは、ウクライナに対するサイバー攻撃は今年に入り、1600件を超えるという。

◇衝撃与えられず

キャメロン氏はその一方で「ロシアがどれほど手を尽くしても、意図した衝撃を(ウクライナ側に)与えることはできなかった」と述べ、ロシアのサイバー攻撃がこれまでのところ不成功に終わっているとの見方を示した。

サイバー安全保障に詳しいNTTチーフ・サイバーセキュリティー・ストラテジストの松原実穂子氏によると、戦時におけるサイバー攻撃の類型に「妨害型サイバー攻撃」がある。妨害型攻撃を「烈度」の低い順に並べると、ウェブサイトの改ざん、DDoS攻撃、そしてワイパーと呼ばれるデータ削除型のマルウェア(悪意のあるソフトウエア)を使った攻撃―となる。DDoS攻撃はサーバーに多大な負荷を掛けてサイトのダウンやサービスの一時停止を引き起こし、ワイパーはITシステムから業務継続に必要なデータを文字通り消去してしまう。

同氏によれば、ウクライナ侵攻に絡んだロシアのサイバー攻撃には次のようなものがあった。

▽1月13~14日 ウクライナ外務省、国防省など70以上の政府機関のウェブサイトが改ざん。「恐れよ、そして最悪の事態に備えよ」の書き込み。

▽2月15日 ウクライナ国防省や軍参謀本部を含む70近くの政府機関のサイトがDDoS攻撃で一時ダウン。国立銀行や大手銀行にも攻撃。金融・行政サービスへのアクセスが一時不能。

▽2月24日(侵攻開始日) ウクライナ内閣、外務省、インフラ省、大手銀行のサイトなどにDDoSやワイパーによる一斉攻撃。

▽2月24日 ウクライナ軍が使用していた米通信大手ビアサットの衛星通信網に対するワイパー攻撃。軍は他の通信手段に切り替えたため、被害は一時的。

▽4月12日 変電所やエネルギー企業などウクライナ国内の重要インフラで妨害型コンピューターウイルスが見つかったと政府発表。

これらはロシアによるサイバー攻撃のごく一部だが、ウクライナ側の被害はビアサットに対する攻撃など一部に限られた。英NCSCのキャメロンCEOは被害が限定的だった理由として(1)ウクライナのサイバー防御能力の向上(2)産業界からの支援(3)米英や欧州連合(EU)、北大西洋条約機構(NATO)などどの連携―の三つを挙げた。