日本の食卓に欠かせないお米。その流通を取り巻く現状と未来について、三井物産が主催する「三井物産関西フォーラム」で活発な議論が交わされました。本記事では、フォーラムの内容を詳しくお伝えするとともに、お米をより美味しく食べるためのヒントをご紹介します。

米価上昇の背景にある構造的な変化とは?

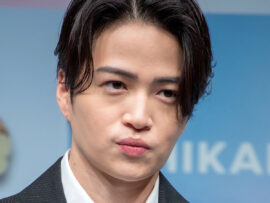

フォーラム冒頭、三井物産西日本流通部長の小林将人氏は、食料の安定供給への取り組みを強調。製配販ネットワークの強化を通じて、業界全体の活性化に貢献していく意向を示しました。

alt

alt

第一部では、国際的な原料相場について解説。大豆、ラード、オレンジ果汁など、三井物産グループが扱う主要品目の産地の状況や価格変動について説明がありました。

第二部では、国内の米流通事情に焦点が当てられました。三井物産アグリフーズ社長の塚原慶一氏は、米価上昇の要因は一時的な猛暑の影響ではなく、構造的な変化にあると指摘。米がいつでも手に入る時代から、希少な商品へと変化しつつある現状を説明しました。

高齢化が進む米農家の現状を踏まえ、塚原氏は若年層の就農促進の重要性を訴え、米価格の高騰だけでなく、生産コストの上昇への理解を求めました。三井物産は、10年前から生産者と実需者を繋ぐ取り組みを推進し、安定的な供給を目指しているとのこと。独自開発の高温耐性品種「みのりゆたか」についても紹介されました。

ふりかけ、釜めしの素…米消費拡大の鍵を握る商品とは?

第三部では、丸美屋食品工業が米の消費拡大に向けた取り組みを紹介。米消費量の減少傾向の一方で、ライフスタイルの変化に伴いふりかけの需要が伸びている点を分析しました。簡便性、時短、健康志向といったニーズに応えるふりかけや釜めしの素などの商品を、お米と組み合わせたタイアップ企画で販売し、前年比二桁成長を達成した成功事例が発表されました。

食文化研究家の山田花子氏(仮名)は、「消費者のニーズを的確に捉えた商品開発と、お米との相乗効果を狙ったマーケティング戦略が成功の鍵と言えるでしょう」と分析しています。

フレンチと和食の融合!新たな食体験を提供

フォーラム終了後には、昼食を兼ねた情報交換会が開催されました。参加者は「丸美屋製品とフレンチの融合」をテーマにしたコース料理を堪能。新たな食の発見に刺激を受けた様子でした。

フォーラムを通じて、米流通の現状と課題、そして未来への展望が示されました。私たち消費者も、お米の価値を改めて認識し、日々の食卓をより豊かにしていくために、様々な工夫を凝らしていきたいですね。