近年、子どもたちの「学校に行きたくない」という声がますます大きくなり、深刻な社会問題となっています。文部科学省の調査によると、2023年度の小中学生の不登校児童生徒数は過去最多を更新。そこで今回は、組織開発者の勅使川原真衣氏と学校DE&Iコンサルタントの武田緑氏の対談を参考に、増加する不登校の背景にある「学校の正しさ」について迫ります。

「これくらい」ができない苦しさ:挨拶のプレッシャー

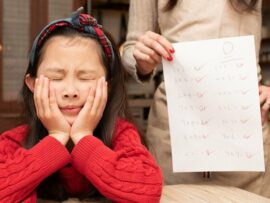

子どもたちにとって、学校生活での「当たり前」とされる行動が、時に大きな負担となることがあります。例えば「挨拶」。「おはようございます」「さようなら」といった簡単な言葉でも、人によっては大きなプレッシャーを感じる場合があるのです。武田氏は、挨拶のできやすさには個人差があり、「これくらいできるでしょ」という周囲の無理解が子どもたちを苦しめていると指摘しています。

alt

alt

「学校の正しさ」を見直す:DE&Iの視点

では、学校で「正しい」とされていることは、本当に全ての子どもたちにとって適切なのでしょうか?武田氏らは、「学校の正しさカード」を作成し、学校における様々な「正しさ」について再考するワークショップを実施しています。このカードには、挨拶や服装、姿勢など、学校で良しとされる行動が記載されており、その「強固さ」と「正当性」を軸に、子どもたちの視点も交えて議論することで、よりインクルーシブな学校環境づくりを目指しています。

多様性を尊重する学校へ

例えば、カードの裏面には、ある「正しさ」に苦しんでいる子どもの声が書かれています。これを読むことで、大人たちは「当たり前」と思っていたことが、子どもたちにとってどれほどの負担になっているのかを理解することができます。 勅使川原氏自身も、学生時代に挨拶の声の小ささや目を合わせないことを先生から注意され続けていた経験から、この問題に強い関心を寄せています。

まとめ:子どもたちの声に耳を傾ける

不登校が増加している背景には、学校における「正しさ」の押し付けや、多様性の欠如といった問題が潜んでいる可能性があります。子どもたちの声に耳を傾け、一人ひとりの個性や状況を尊重した教育環境を整備することが、不登校問題解決への第一歩となるでしょう。