近年、外国人観光客の増加に伴い、日本の観光地ではオーバーツーリズムが深刻な問題となっています。特に京都の伏見稲荷大社は、その美しい千本鳥居で世界的に有名になり、多くの観光客が訪れる場所ですが、その人気ゆえに様々な問題も発生しています。今回は、JR奈良線、東福寺駅〜稲荷駅間の踏切で起きた「外国人観光客による大行列」問題について、実際に現地を訪れ、現状と地元住民の声をレポートします。

踏切を埋め尽くす観光客の波

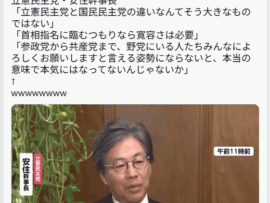

2024年1月、JR奈良線の東福寺駅〜稲荷駅間の踏切で、外国人観光客の大行列により非常ボタンが押されるという出来事が発生しました。SNSでは、車道まで埋め尽くす観光客の波が拡散され、大きな反響を呼びました。一部のコメントでは、観光客増加による混乱を嘆く声や、地域住民への迷惑を心配する声が上がっていました。

伏見稲荷大社近くの踏切

伏見稲荷大社近くの踏切

実際に4月下旬の休日に現地を訪れてみると、1月ほどの混雑ではありませんでしたが、それでも多くの外国人観光客が踏切を行き交っていました。踏切では係員が笛を吹き、通行を整理する姿が見られました。警報が鳴るたびに注意喚起を行い、遮断機が上がるとすぐに通行を整理する係員の姿は、まさに奮闘という言葉がぴったりでした。

地元住民の声:観光客増加による影響

近隣住民の方にお話を伺うことができました。「1月の出来事以降、この踏切には通行整理の係員が配置されるようになりました。しかし、毎日いるわけではなく、今日は稲荷祭の期間中なので特別にいるのだと思います」とのことでした。稲荷祭のようなイベント時は特に混雑しますが、普段から多くの観光客が訪れているため、地元住民にとっては日常的な光景となっているようです。

混乱と迷惑、そして共存への模索

観光客の増加は、地域経済の活性化に貢献する一方で、騒音やゴミ問題、交通渋滞など、地元住民の生活環境に影響を与える可能性があります。伏見稲荷大社周辺でも、観光客の増加による様々な問題が顕在化しており、地元住民との共存が課題となっています。

今後の観光のあり方

伏見稲荷大社に限らず、日本の多くの観光地でオーバーツーリズムが課題となっています。観光客と地元住民双方にとってより良い環境を作るためには、多言語対応の案内表示の整備や、観光客の分散化に向けた取り組み、マナー啓発活動など、様々な対策が必要となるでしょう。観光客も、訪れる地域の文化やマナーを尊重し、責任ある行動を心がけることが重要です。

伏見稲荷大社の魅力を損なうことなく、持続可能な観光を実現するためには、関係者全員の協力が不可欠です。今後の観光のあり方が問われています。