昨年12月に98歳で逝去した「ナベツネ」こと読売新聞主筆、渡邉恒雄氏の後任として、老川祥一会長が今年6月、読売新聞主筆に就任した。老川会長は過去に最高顧問に退いた経緯があっただけに、今回の主筆就任は異例の復帰人事とも言える。既に83歳という高齢でのトップ就任に、読売社内からは落胆の声も聞かれ、インターネット時代におけるデジタルシフトへの対応など、新聞界の巨人亡き後の読売新聞の今後に対する懸念が指摘されている。他の大手新聞社も苦境に立たされており、例えば朝日新聞は8月から土刊夕刊を休止するなど、業界全体の凋落が加速している状況だ。

政界や財界に大きな影響力を持った故・渡邉恒雄氏。その追悼会には、石破茂首相(当時)、岸田文雄前首相、キヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長CEO、福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長ら、各界の大物が多数参列し、改めてその影響力の大きさが示された。その渡邉氏が生涯にわたってこだわり続けた肩書が「主筆」だった。

渡邉氏が「主筆」にこだわり続けた理由

「主筆」とは、新聞社や出版社に存在する独特の役職であり、一般的には社説や論説、編集全般を統括する最高責任者を指す。しかし、現代においてはその役割が形骸化しているケースも少なくない。例えば、朝日新聞の公式ウェブサイトによれば、今年4月時点で「主筆」ポストは空席となっている。また、毎日新聞のサイトでは「主筆」ポストは存在するものの、代表権はなく、役員リストにも記載されていないようだ。

読売新聞関係者によれば、「どこの新聞社の記者に聞いても、『主筆』と言われて真っ先に思い浮かべるのは読売の渡邉さんだろう。他の新聞社や出版社で主筆が誰かを知っている人はほとんどいない」という。それほどまでに、言論界において「主筆」という肩書は渡邉氏の代名詞となっていた。

厳密には、主筆は編集部門のトップであり、経営者とは役割が異なる。しかし、渡邉氏は編集部門を司る主筆であると同時に、長年にわたり代表取締役として経営トップでもあった。この経緯から、「主筆が新聞社のトップ」というイメージが広く定着した側面がある。実際、読売社内では、渡邉氏は生前ずっと「主筆」という呼び名で通っていたという。

渡邉氏は30年以上にわたり代表取締役の座に君臨したが、最後の肩書は会長や社長ではなく、「代表取締役主筆」だった。このことからも、彼自身が「主筆」という呼称や肩書に対して非常に強い思い入れとこだわりを持っていたことがうかがえる。

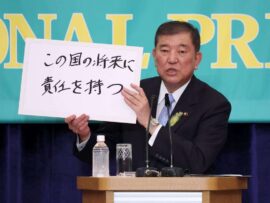

読売新聞新主筆の老川祥一氏(左から2番目)が政府情報保全諮問会議に出席する様子。

読売新聞新主筆の老川祥一氏(左から2番目)が政府情報保全諮問会議に出席する様子。

「永久欠番」の可能性もあった主筆ポストの後任人事

読売社内では、「主筆」という呼称は渡邉氏にとって触れてはならない「聖域」と見なされていた。そのため、渡邉氏の逝去後は、主筆ポストは空席のままになるか、あるいは渡邉氏のために「永久欠番」のような扱いになるのではないか、というのが社内の専らの噂だった。実際、渡邉氏が昨年12月に亡くなってから、今年6月に老川氏が主筆に就任する直前まで、読売新聞のウェブサイトには渡邉氏の写真が大きく掲載され、「主筆」のままとなっていた時期があった。

このような状況下で、老川会長が後任の主筆に就任することが判明した際には、読売社内でも大きな驚きとざわつきが広がったという。

斜陽の時代に問われる新主筆の手腕

今回、83歳で読売新聞の新たな主筆となった老川会長の手腕が、新聞業界全体の斜陽化が進む中で問われることになる。デジタル化の波に乗り遅れていると指摘される読売新聞において、いかに改革を進め、読者離れや発行部数の激減に歯止めをかけることができるか、その道のりは険しいと見られている。

老川新主筆の就任は、渡邉恒雄氏という偉大な存在の穴を埋めるための人選であり、その経歴や経験に期待する声がある一方で、業界の構造的な問題と高齢という年齢を理由に、抜本的な改革が難しいのではないかとの懸念も根強い。斜陽産業となった新聞業界で、新たなリーダーシップがどのように発揮されるのか、注目が集まっている。