いまだ続く食材の物価高は、私たちの食卓だけでなく、学校給食にも深刻な影響を与えています。FNNの独自調査により、給食費の値上げや献立における食材の変更など、給食現場で起きている「異変」の実態が明らかになりました。

食材変更でコスト削減、「栄養価の補填が課題」

物価高騰の影響は、毎日数百食もの給食を作る現場に直接的な影響を与えています。大分市のある小学校では、本来献立に使いたかったブロッコリーを、より安価な刻みパセリに変更せざるを得なくなりました。ブロッコリーでは5000円ほどかかる食材費が、パセリだと1000円以下に抑えられるためです。

この小学校の栄養教諭は、「ブロッコリーはビタミンCやエネルギー量が豊富で、本来は使いたかった」と語り、栄養価の不足分を他の食材で補う難しさに直面していることを明かしました。

物価高騰により食材が変更された学校給食の例、刻みパセリが見える

また、肉じゃがに使う肉を牛肉から豚肉に変更するなど、様々なメニューでコストを意識した食材選びが行われています。栄養教諭は、「給食は食育として大きな意義がある。おいしく楽しく食べ、健康な体づくりをしてもらいたい」と願いつつも、限られた予算でのやりくりに苦慮しています。

大分県内ほぼ全ての自治体で給食費値上げ、様々な工夫も

FNNが大分県内18の自治体を対象に行ったアンケート調査では、物価高を背景に、ほぼ全ての自治体が学校給食費の値上げに踏み切っている実態が浮き彫りになりました。しかし、値上げ幅を最小限に抑えるため、給食現場では様々な工夫が凝らされています。

ある自治体では、冷凍食品などの加工品の頻度を減らし、オムレツやデザートなどを手作りすることでコスト削減と品質維持を図っています。また別の自治体では、ひき肉の代わりに大豆ミートを使用するなど、代替食材の活用も進んでいます。さらに、デザートを提供する回数を減らしたり、一部の食材を国産から外国産に変更したりしている自治体も見られます。

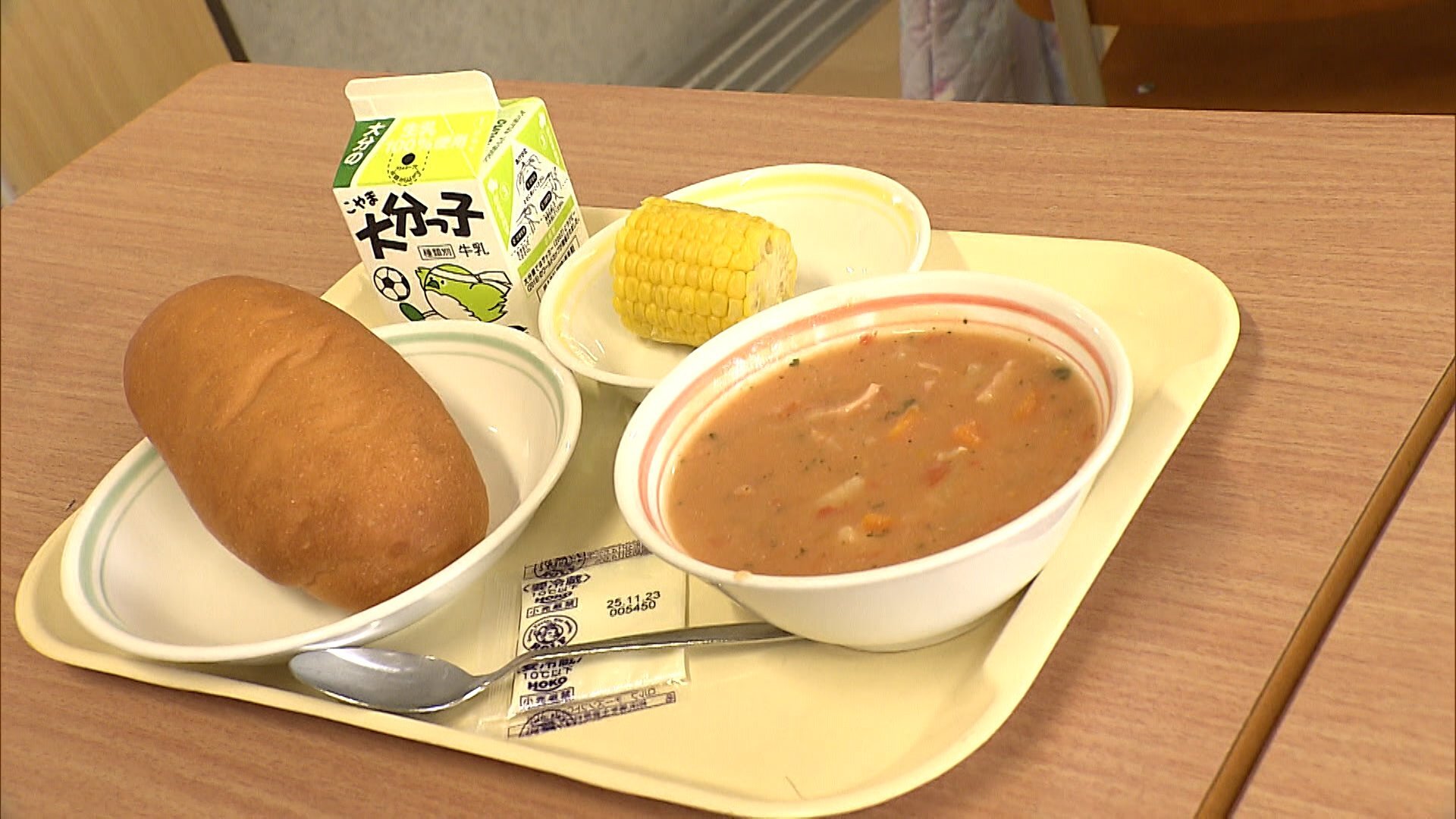

学校給食の物価高による影響を示すイメージ画像

学校給食の物価高による影響を示すイメージ画像

交付金で対応、献立に「旬や地産地消」の意識

一方、給食費を増額せず、国からの交付金などで材料費の不足分を補填している自治体もあります。玖珠町の学校給食センターでは、交付金を活用しながらも、コストを意識しつつ、栄養価や旬の食材、地産地消などを大切にした献立づくりを行っていると総括管理栄養士は説明しています。

子供たちの成長を支える大切な食事にも大きな影響が出ている物価高は、日々の暮らしだけでなく、未来への投資である教育の現場にも及んでいます。

子供たちの食事に直接影響が及んでいる物価高は、今後の政策を考える上でも重要な論点の一つです。