鹿児島県のトカラ列島近海では6月下旬から群発地震が継続しており、3日午後には最大震度6弱を観測しました。気象庁の発表によると、6月21日以降、震度1以上の地震は1000回を超え、1995年以降で最多の回数となっています。震度4以上も複数回観測されており、特に強い揺れへの警戒が続いています。この地震活動は典型的な群発地震のパターンを示しています。

トカラ列島群発地震発生位置と観測された最大震度

トカラ列島群発地震発生位置と観測された最大震度

地震活動のタイプ:群発地震とは

地震は発生様式により「本震ー余震型」「前震-本震ー余震型」「群発型」に分類されます。京都大学防災研究所の西村卓也教授によると、トカラ列島で現在起きているのは、特定の大きな本震がなく、地震が一定期間集中して発生する「群発型」地震です。

地震のメカニズム 분류: 本震-余震型、前震-本震-余震型、群発型

地震のメカニズム 분류: 本震-余震型、前震-本震-余震型、群発型

南海トラフとの関係性:専門家の見解

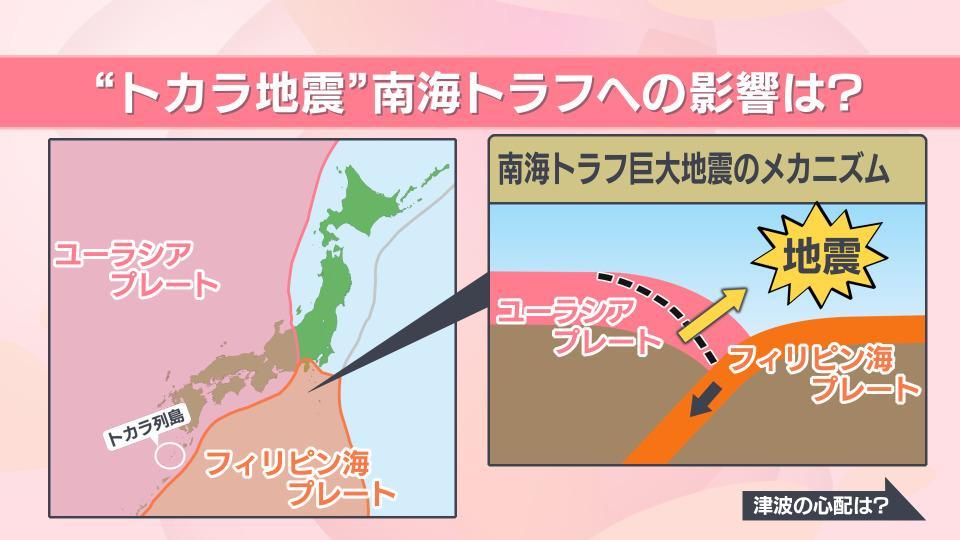

今回のトカラ列島群発地震が南海トラフ巨大地震に影響を与えるかどうかが注目されています。西村教授は、トカラの群発地震はプレート境界ではなくプレート内部で発生するメカニズムであり、南海トラフ地震とはタイプが異なると説明しています。地理的にも距離があるため、直接的な関連性は低いとの見方を示しています。

南海トラフ地震の発生メカニズム図解:プレート沈み込み一方、津波については、現在の地震規模では心配ないものの、マグニチュード7級の大きな地震が発生した場合は可能性があり、注意が必要だと述べています。

南海トラフ地震の発生メカニズム図解:プレート沈み込み一方、津波については、現在の地震規模では心配ないものの、マグニチュード7級の大きな地震が発生した場合は可能性があり、注意が必要だと述べています。

マグニチュード7級の地震発生時の津波リスク図解

マグニチュード7級の地震発生時の津波リスク図解

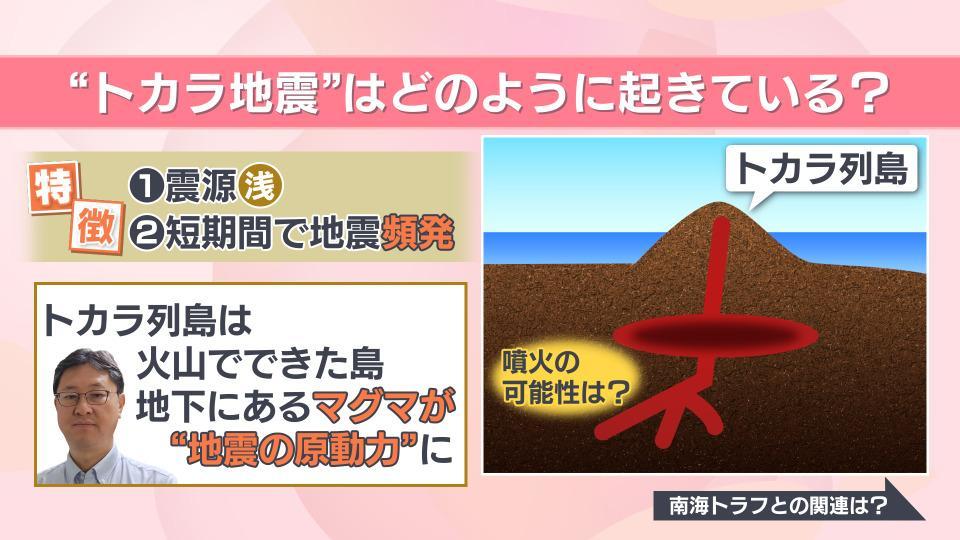

トカラ列島地震のメカニズム:火山活動との関連

トカラ列島近海の地震は、震源が浅く頻繁に発生するのが特徴です。この地域が火山島であることから、地下のマグマの活動が地震を引き起こす原因と考えられています。西村教授は、今回マグマの移動の証拠は確認されていないとしつつも、地域の特性からマグマが地震の原動力となっている可能性は高いと見ています。

トカラ列島群発地震の特徴:浅い震源と頻発性過去の事例(2000年三宅島噴火に伴う群発地震)を踏まえると、火山の噴火の可能性も完全に否定はできません。

トカラ列島群発地震の特徴:浅い震源と頻発性過去の事例(2000年三宅島噴火に伴う群発地震)を踏まえると、火山の噴火の可能性も完全に否定はできません。

トカラ列島で続く群発地震は、火山活動と関連した特有のメカニズムによるものと見られています。この活動は懸念されている南海トラフ巨大地震とは直接関連しない可能性が高いと専門家は分析しています。引き続き、最新の地震情報に注意を払うことが重要です。