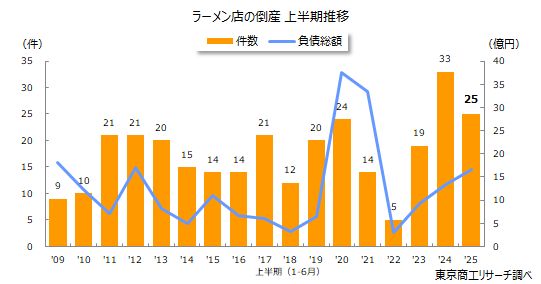

2025年上半期(1月から6月)における日本のラーメン店倒産件数は25件に達しました。これは前年同期の33件と比較して24.2%の減少となり、集計開始以来最多だった2024年から減少に転じた形です。前年比での減少は3年ぶりですが、件数自体は過去2番目に高い水準を維持しており、依然として厳しい状況が続いています。一方で、負債総額は16億5,700万円となり、前年同期比で23.8%増加しました。負債1億円以上の大型倒産が前年同期の3件から5件に増加したことが影響しており、小規模・零細企業だけでなく、やや大口化の兆しも見られます。

ラーメン店倒産件数の上半期推移グラフ(2009年~2025年)

ラーメン店倒産件数の上半期推移グラフ(2009年~2025年)

倒産の主な原因:販売不振とコスト高騰の圧力

倒産の主な原因は、販売不振が22件と全体の88.0%を占めています。原材料価格の高騰に加え、人件費や光熱費の上昇といった運営コストが増加する中、価格への安易な転嫁は顧客離れを招くリスクがあるため、多くのラーメン店が経営の難しさに直面しています。このコスト増と売上不振の板挟みが、倒産を押し上げる主要因となっています。

コロナ禍からの変化:支援終了と物価高の影響

コロナ禍においては、ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)や時短営業・休業支援などの公的支援に支えられ、ラーメン店の倒産件数は2021年上半期14件、2022年上半期5件と低水準で推移しました。しかし、これらのコロナ関連支援が終了・縮小されると同時に、円安を背景とした原材料価格の高騰、人件費、光熱費の上昇が経営を圧迫。その結果、2024年上半期には過去最多の33件を記録しました。2025年上半期は25件と減少したものの、これは過去2番目の高水準であり、厳しい環境が続いていることを示しています。

倒産事例の分析:中小・零細事業者が大半

2025年上半期の原因別では、先述の通り販売不振が圧倒的多数(22件、88.0%)を占めます。負債額別に見ると、1億円未満の倒産が20件(80.0%)、資本金別では1千万円未満が22件(88.0%)となっており、中小・零細規模のラーメン店の倒産が大半を占める構造は変わりません。

地域別の倒産状況

地域別では、関東地方が11件(前年同期14件)で最も多く発生しました。次いで、中部地方(同1件)と近畿地方(同8件)がそれぞれ5件、北海道が2件(同1件)と続きます。北陸地方(同2件)、四国地方(同1件)、九州地方(同3件)では、上半期にラーメン店の倒産は確認されませんでした。

形態別の内訳

倒産形態別では、破産手続きによるものが24件(96.0%)と大半を占めました。民事再生法適用を申請したのは1件(4.0%)にとどまっています。

主要な倒産事例:多角経営の失敗

2025年4月に破産開始決定を受けた株式会社F管理(岡山県倉敷市)のケースは、上半期におけるラーメン店倒産の中で最大の負債額となりました。同社は当初「株式会社風来坊」として設立され、ラーメン店のほか、とんかつ屋や食堂など多角的な飲食事業を展開していました。地元での一定の人気はあったものの、コロナ禍の影響で業績が悪化し、事業継続を断念。負債総額は約4億3,400万円に上りました。

今後の展望:生き残りのための戦略

ラーメン店は比較的少ない資本での開業が可能なため、新規参入が多い業界です。その一方で、競合が激しく、顧客の嗜好の変化も早いため、生存競争が非常に厳しい側面を持っています。さらに、昨今の物価高や人件費高騰が容赦なく経営を圧迫しており、今後はオペレーションの効率化、他店との差別化、そして適切な価格転嫁といった対策を講じられない店舗を中心に、淘汰が進む可能性が高いとみられています。

※ 本調査は、日本産業分類(細分類)の「ラーメン店」を抽出し、2009年から2024年までの倒産を集計、分析したものです。