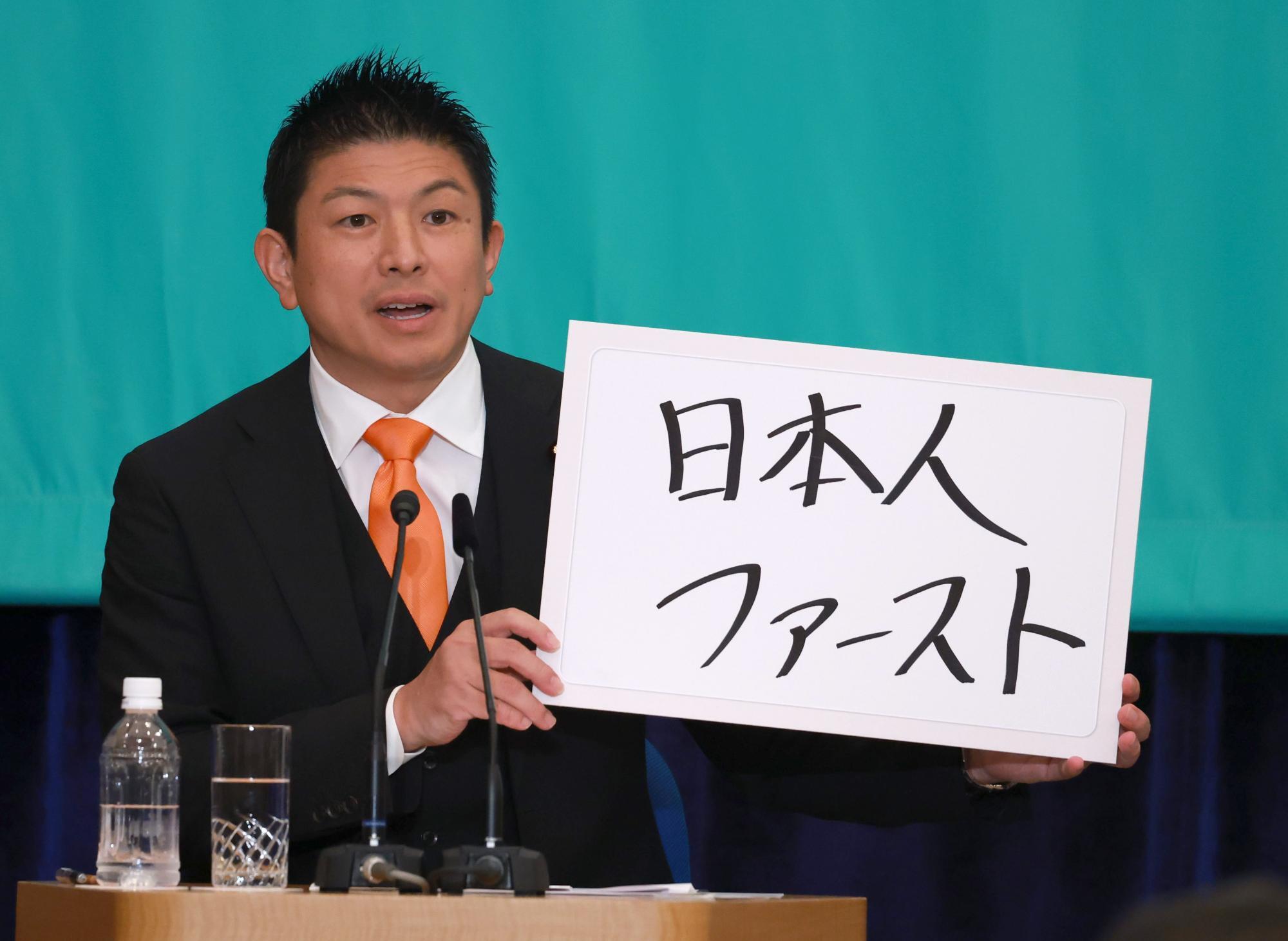

2025年夏の参院選が佳境を迎え、永田町では自公連立政権の過半数割れ予測も飛び交う中、新たな政治勢力の台頭が注目を集めています。特に「第三の勢力」として急速に勢いを増しているのが参政党です。選挙公示日前日に実施された党首討論会で「日本人ファースト」を掲げた神谷宗幣代表の街頭演説では、「高齢の女性は子どもが産めない」といった発言が炎上を呼ぶも、党はこれを意に介さず、外国人問題を選挙の主要争点の一つにするなど、その動向は連日話題をさらっています。なぜ参政党はこれほどまでに躍進しているのでしょうか。憲政史研究家である倉山満氏が、その実態と歴史的な類似点、そして決定的な相違点を詳細に解説します。

国家社会主義政党の九つの特徴:歴史からの警告

ある国家社会主義政党が過去に示した特徴を、以下に九つ列挙します。これらの特徴は、一見すると現在のポピュリズム政党と重なる部分があり、歴史からの重要な警告を含んでいます。

- 社会主義の曖昧な定義: 資本主義と共産主義の中間に位置すると主張するものの、明確な定義を持たず、特定のイデオロギーに縛られない姿勢を示します。

- 愛国心の過剰な強調: 愛国心を絶叫し、国民の民族的な感情を強く揺さぶる言説を繰り返します。

- 排外主義の煽動: 特定の集団、特に外国籍の人々やマイノリティに対する排外主義的な感情を煽ります。その主張の中には、一部陰謀論的な要素が含まれることも少なくありません。

- 保守・極右との誤解: 上記の二点、つまり愛国心と排外主義の強調により、極右や保守派と見られがちですが、本質的には既存の保守主義とは相容れない、あるいは極右とも異なる特性を持ちます。

- バラマキ経済政策: 国民からの熱狂的な支持を得るためであれば、財政的な持続可能性を度外視したバラマキ政策を公約し、大衆迎合的な(ポピュリズム的な)側面が強く表れます。

- 健康・環境への配慮とスピリチュアル: 健康や環境に優しい政策を前面に出し、しばしばスピリチュアルな要素や非科学的な考え方が混入することがあります。

- 自由の制限への傾斜: 熱狂的な国民の支持を得て政権を握ると、国民の自由や権利を徐々に制限し始める傾向が見られます。

- 統制経済への移行: 権力を掌握すれば、政府による規制と統制経済へと移行し、市場原理に基づかない経済運営を志向します。

- 偽装された保守主義: 実態は左翼的な思想を持つ勢力が、右翼的な見せかけの皮をかぶっていたに過ぎないという真実が露呈することがあります。

これらの特徴は、昨今話題の参政党と誤解された方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これらは歴史上、ナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)が台頭期に示した、まぎれもない特徴です。

参政党の実態:「トホホな存在」とナチスとの比較

当時「ゲルマン人ファースト!」という言葉は存在しませんでしたが、ナチスは同様の排他的なスローガンを掲げていました。参政党が支持率を劇的に伸ばし、SNSでは早くも「ナチスのようなものか」といった懸念の声が聞かれるのも無理はありません。しかし、倉山氏の見解では、参政党はナチスとは根本的に異なります。その実態は、端的に言えば「トホホな存在」であると指摘します。

参政党のブレーンがナチスのマーケティング手法を参考にしているのではないかと思えるほど、その戦略には類似性が見られます。不況や軟弱な外交に不満を抱く人々に、排外主義的な言説を訴え、バラマキ政策を公約するという手法です。ナチスは世界大恐慌期に、ユダヤ人排斥を主張することで大衆の支持を獲得しました。参政党もまた、外国人問題を選挙の争点とすることで同様の支持基盤を構築しようとしています。

参院選2025で躍進を続ける参政党代表の神谷宗幣氏

参院選2025で躍進を続ける参政党代表の神谷宗幣氏

しかし、ナチスの本質が経済を市場(民間・私人)に任せず、政府が指導しようとするところにあったように、ナチスは権力を握ると徹底的な統制経済へと移行しました。参政党の経済政策もMMT(現代貨幣理論)を基盤とし、その中核にはJGP(就業保証計画)があると言われています。これは、不況時に政府が全国民に対し、その人にふさわしい職業を保証するというものですが、実現可能性には疑問符がつき、そもそも「余計なお世話」とも言えるでしょう。

ナチスが台頭した当時のドイツ政界は、現在の日本の比ではないほど腐敗と無能を極めていました。なお、当時のドイツ財界や政界の主流派は、ヒトラーを取り込もうとしましたが失敗し、逆に彼らに支配される結果となりました。参政党がナチスのような強大な権力を握る可能性は極めて低いと倉山氏は見ており、その点で「トホホな存在」であるという評価につながっています。

結論:躍進の背景にあるものと今後の課題

参政党の躍進は、既存政治への不満や、経済的な不安、社会における外国人問題への関心の高まりといった、日本社会の根深い課題を浮き彫りにしています。彼らが用いるマーケティング手法や、一部の政策提案には、歴史上の「国家社会主義政党」が用いた手法との類似性が見られるものの、その実態と影響力はナチスとは大きく異なるという倉山氏の分析は、冷静な視点を提供します。

しかしながら、大衆の感情に訴えかけ、排外主義や大衆迎合的な政策で支持を得ようとする姿勢は、常に慎重な評価が必要です。有権者は、スローガンや表面的な主張に惑わされることなく、各政党の真の思想、政策、そしてそれが社会にもたらす長期的な影響について、深く考察することが求められます。特に、専門家による客観的な分析に耳を傾け、多角的な視点から情報を吟味することが、健全な民主主義を維持するために不可欠となるでしょう。

参考文献

- 「参院選の台風の目「参政党」はナチスと似ているのか?『トホホな存在』と憲政史研究家・倉山満氏」

- Yahoo!ニュース

- https://news.yahoo.co.jp/articles/bbcc159dd25065497dbb2667dbfa83da20208f8b

- 筆者: 倉山満