日本人ファーストを掲げ、2022年の参議院選挙で大きな注目を集めた参政党。なぜ同党はこれほどまでに票を伸ばすことができたのでしょうか。その要因の一つとして特に注目されるのが、女性からの支持です。

参政党の得票と男女比、そして「普通の人々」への浸透

参政党に投票した有権者の男女比を見ると、男性61%に対し、女性は39%でした。ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーターを務めるノンフィクションライターの石戸諭氏は、この結果を受けて次のように分析しています。

「他の政党の集会と比較して、参政党の集会には子連れの参加者が明らかに多いのが一つの特徴だと思います。約3年前まで参政党の支持者は社会の中で『変わった人たち』という認識もありましたが、今回の選挙で新たな支持層を取り込み、状況は決定的に変化しました。立憲民主党を上回り、比例区で700万票以上を獲得した事実は、彼らのメッセージがごく普通に暮らしている人々、つまり『普通の人々』の一定数にまで届いたと解釈すべきでしょう。その中には当然、女性も含まれています。」

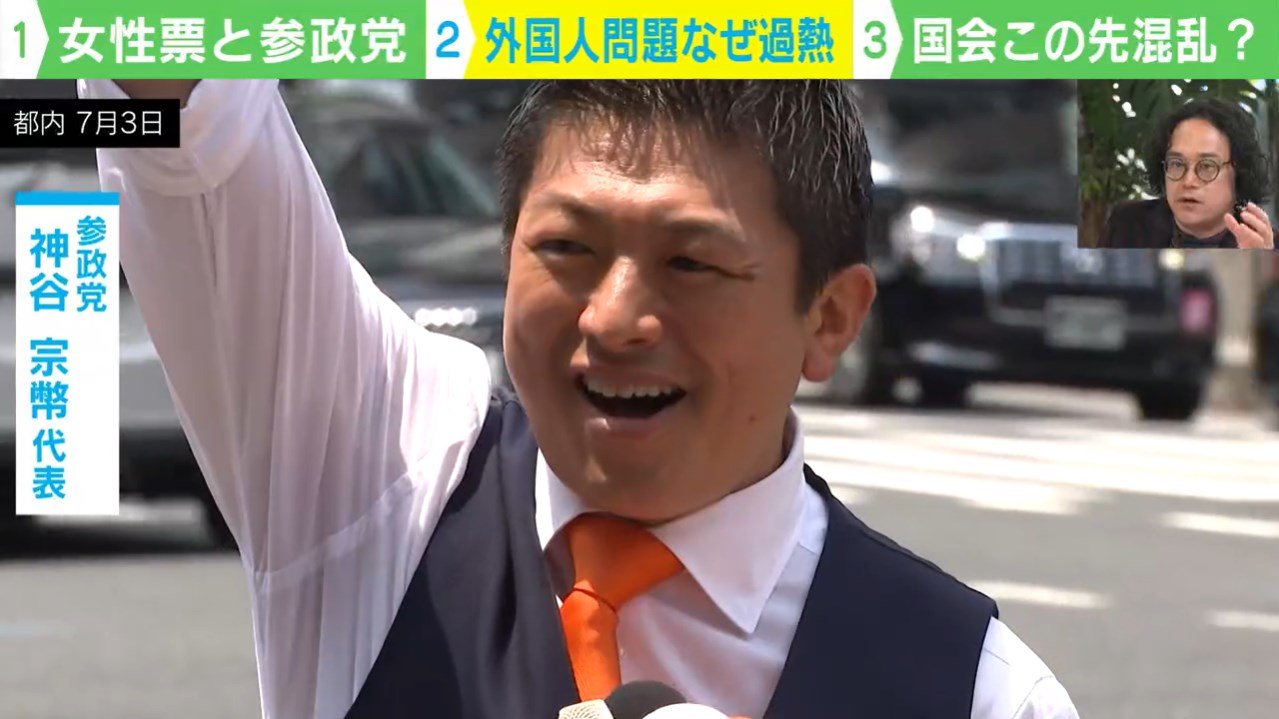

参政党 神谷宗幣代表の肖像。参院選での躍進と女性からの支持拡大の背景。

参政党 神谷宗幣代表の肖像。参院選での躍進と女性からの支持拡大の背景。

他党との比較に見る女性票の傾向

比例区の政党支持における男女比を見ると、自由民主党は男性54%、女性46%、立憲民主党は男性57%、女性43%などとなっています。石戸氏は、このデータから「日本保守党も女性の割合が多い。これも当たり前のことですが、女性だからといって自動的にリベラルな考え方になるということは決してありません」と指摘します。日本の主要政党全体で見ると、支持層の男女比は概ね5対5の範疇に収まっており、特定の政党だけが女性支持層の7割を占めるなど、極端に高い割合を示すケースはないのが現状です。

「見え方」の違いと「ソフトな入口戦略」

神谷宗幣代表はいわゆる「マッチョ」な発言を繰り返す一方で、実際に選挙に出馬している候補者には女性が多く見られました。このような「見え方」も票獲得に影響を与えたのでしょうか。成蹊大学の伊藤昌亮教授は、この状況を次のように分析しています。

「参政党の場合、党を批判する人々が見る側面と、支持する人々が見る側面が大きく異なっています。批判層は、彼らの新憲法構想案や超保守的な思想に注目し、非常に危険なバックラッシュ(反動)の可能性を見出しています。しかし、支持層は、『子ども一人につき10万円くれる』といった具体的な政策や、よりソフトな『入口』となる政策に関心を持っています。党側もそうした政策をソフトな形で提示しています。多くの女性候補者を擁立していることも、このソフトな入口戦略の一つと言えるでしょう。このように、批判層と支持層とでは、党を見る視点に大きな隔たりがあることが、参政党の躍進に大きく寄与していると考えられます。」

まとめ

参政党の参議院選挙における躍進は、従来の政治層に飽き足らない「普通の人々」、特に子育て世代を含む女性層の心を掴んだことに大きな要因があると考えられます。神谷代表の姿勢と多くの女性候補者の擁立、そして具体的な生活に根差した「ソフトな入口戦略」が、批判的な見方とは異なる新たな支持層を惹きつけることに成功したと言えるでしょう。この「見え方の違い」こそが、参政党が支持を拡大した深層にあると言えます。