日本の高齢者の就業状況は近年、劇的な変化を遂げています。働く高齢者の数は21年連続で増加し、就業率も顕著な上昇を見せています。内閣府が2025年6月に公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、2014年と比較して、高齢者の労働参加が国の社会経済を支える重要な要素となっている実態が浮き彫りになっています。これは単なる長寿化だけでなく、「より長く働く社会」への移行を明確に示唆しています。

高齢者の就業率が過去最高水準に:長期化する「働く人生」

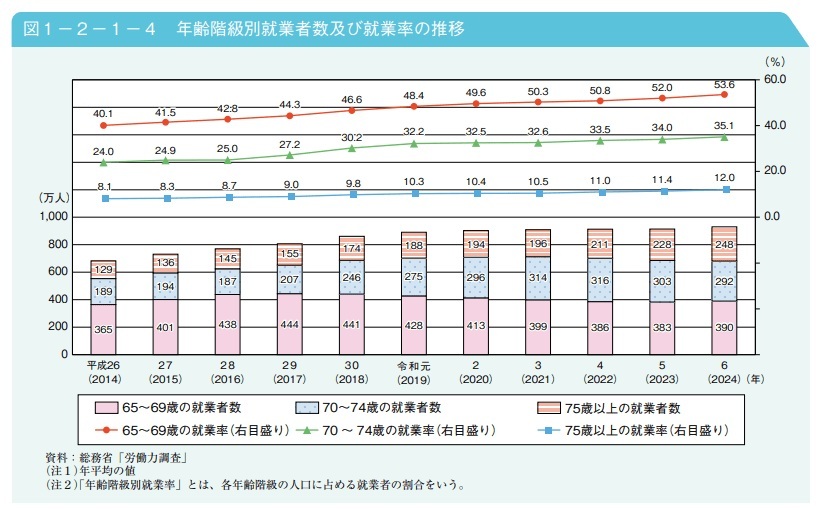

高齢者の就業率は、特に65歳以上の層で目覚ましい伸びを見せています。2024年のデータでは、65~69歳の就業率が53.6%(2014年比13.5ポイント上昇)、70~74歳が35.1%(同11.1ポイント上昇)、そして75歳以上でも12.0%(同3.9ポイント上昇)となりました。この結果は、多くの高齢者が60歳や65歳といった従来の定年年齢を超えても、何らかの雇用形態で働き続けている現実を象徴しています。特に60代後半で過半数が就業している状況は、日本の労働力構成における大きな変化であり、高齢者が社会の現役として活動する期間が長期化していることを示しています。

内閣府「高齢社会白書」より、2014年と2024年の年齢階級別高齢者就業率の比較グラフ

内閣府「高齢社会白書」より、2014年と2024年の年齢階級別高齢者就業率の比較グラフ

医療・福祉分野が牽引:シニアが支える社会基盤

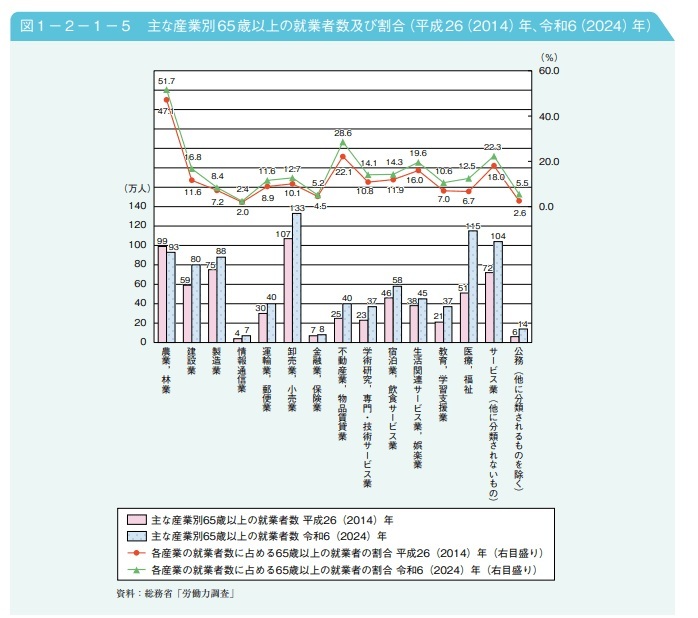

働くシニアは多岐にわたる産業分野で活躍していますが、特に「医療・福祉」分野での伸びが顕著です。産業別の就業者数を見ると、「卸売業・小売業」が最多の133万人、次いで「医療・福祉」が115万人、「サービス業」が104万人、「農業・林業」が93万人と続きます。中でも「医療・福祉」分野における65歳以上の就業者数は、過去10年間で64万人増加し、約2.3倍に急拡大しています。これは、高齢化社会の進展に伴い、医療や介護のニーズがますます高まる中で、同世代のシニア層がその重要な担い手となっている現実を如実に表しています。また、「サービス業」では32万人増、「小売業」では26万人増など、年齢的な経験を活かしやすい分野や、未経験者でも歓迎されやすい業種でシニア人材の活躍が広がっています。

65歳以上の就業者が多い産業分野のグラフ、特に医療・福祉、農業・林業の推移

65歳以上の就業者が多い産業分野のグラフ、特に医療・福祉、農業・林業の推移

農業・林業はシニアが主軸:日本の基幹産業を支える

各産業における就業者全体に占める65歳以上の割合に注目すると、「農業・林業」が51.7%と最も高く、日本の農林業の現場は実に過半数がシニア世代によって支えられている状況が明らかになります。これは、長年の経験と知識が不可欠な分野において、高齢者が中心的な労働力となっていることを示しています。次いで「不動産業・物品賃貸業」が28.6%、「サービス業」が22.3%、「生活関連サービス業・娯楽業」が19.6%となっており、これらの分野も高齢者の豊富な経験や知見が活かされやすい領域と言えるでしょう。日本の高齢者労働力は、社会構造の変化と多様な産業ニーズに応える形で、その重要性を増しています。

活き活きと働く高齢者、日本の労働市場の変化を示す

活き活きと働く高齢者、日本の労働市場の変化を示す

まとめ:高齢者が牽引する日本の労働市場の未来

日本の高齢者の就業率上昇は、単なる人口構造の変化に留まらず、社会全体の労働力供給と産業構造に深く影響を与える重要なトレンドです。60代後半の過半数が働き続け、特に医療・福祉や農業・林業といった基幹産業を支えている現実は、高齢者が日本の経済と社会の持続可能性において不可欠な存在となっていることを示しています。今後もこの傾向は続くと見られ、高齢者が活躍できる多様な雇用機会の創出と、彼らの経験や専門知識を最大限に活かす仕組みづくりが、持続可能な社会の構築においてますます重要となるでしょう。

参照元

- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」