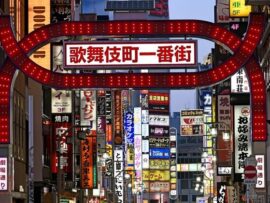

不動産経済研究所の発表によると、2025年上半期の東京23区の新築マンションの平均価格は過去最高の1億3064万円を記録。住居費の高騰は賃貸物件も例外ではなく、都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)では、3LDKのファミリー向け物件の平均賃料が40万円を超えている。日本総合研究所の調査部で主席研究員を務める西岡慎一氏は、こうした住宅価格の高騰が、ゆくゆくは都市の多様性を損なうことになる、と警鐘を鳴らす。

【写真を見る】2027年に「もう住めなくなる」区は? 東京23区「将来賃料」を試算

***

住宅価格押し上げの根本的要因は「産業構造の変化」にある

東京都心のマンションはもはや、「普通のサラリーマン」には買えなくなった。そう言われるようになってから、どれぐらい経つだろうか。中低所得者が郊外などの“セカンドベスト”物件に目を向ける中、都心のマンション価格はますます値上がりし、一向に下がる気配を見せない。

「価格高騰には、複数の要因が複雑に絡み合っています」

そう解説するのは、日本総合研究所の調査部で主席研究員を務める西岡慎一氏だ。

「まず、世界的な資材価格の上昇や人件費の増加が建設コストを押し上げています。また、円安の進行で日本の不動産価格の割安感が強まっており、ファンドを中心に海外からの資金流入が増えていることも不動産市場を加熱させています」(西岡氏)

ただ、価格高騰の根本的な要因は、これら以外にもあると西岡氏は指摘する。

「近年、情報通信、金融、不動産、専門サービスといった高付加価値サービス業が一段と集積し、都市としての魅力が増しています。コロナ禍を契機としたデジタル化の加速やインフレ経済への移行がこの流れを後押ししており、これらの産業に従事する高所得層が増加しているのです」(同)

高付加価値のサービス業は都市に集積しやすい性質があるため、高い所得に惹かれて多くの若年層が東京へ流入。結果として、高所得層が都心部に集中し、住宅需要を構造的に押し上げているのだ。

「東京圏では、年収1000万円を超える層が160万人を超えており、共働き高収入世帯や高度外国人材が都心の住宅市場を席捲しつつあります」(同)