1945年8月15日の終戦から80年を迎える今年、GHQによる戦犯指名を受けた近衞文麿元首相の自決は、日本の戦後史に深く刻まれています。日中戦争から太平洋戦争開戦前夜まで、三度にわたり内閣を率いた彼の最期について、直系の曾孫である近衞忠大氏がインタビューで語った「近衞家の戦後」に迫ります。

「天皇陛下をお守りするため」の自決

近衞忠大氏は、「曾祖父である近衞文麿が東京裁判に出ることを拒み自決したのは、『天皇陛下をお守りするためだ』と両親から聞かされました」と明かしています。この言葉は、「近くを衛る」という意味を持つ「近衞」という名字が象徴する、天皇家への深い奉仕と責任を現代に伝えています。

GHQからの出頭命令を受け、1945年12月16日未明に自邸で命を絶った近衞文麿の行動は、単なる逃避ではなく、彼なりの「守る」という意思表示であったと家族は捉えています。その決断の背後には、当時の激動する国際情勢と国内の複雑な政治状況、そして歴史ある近衞家としての重責があったことが伺えます。

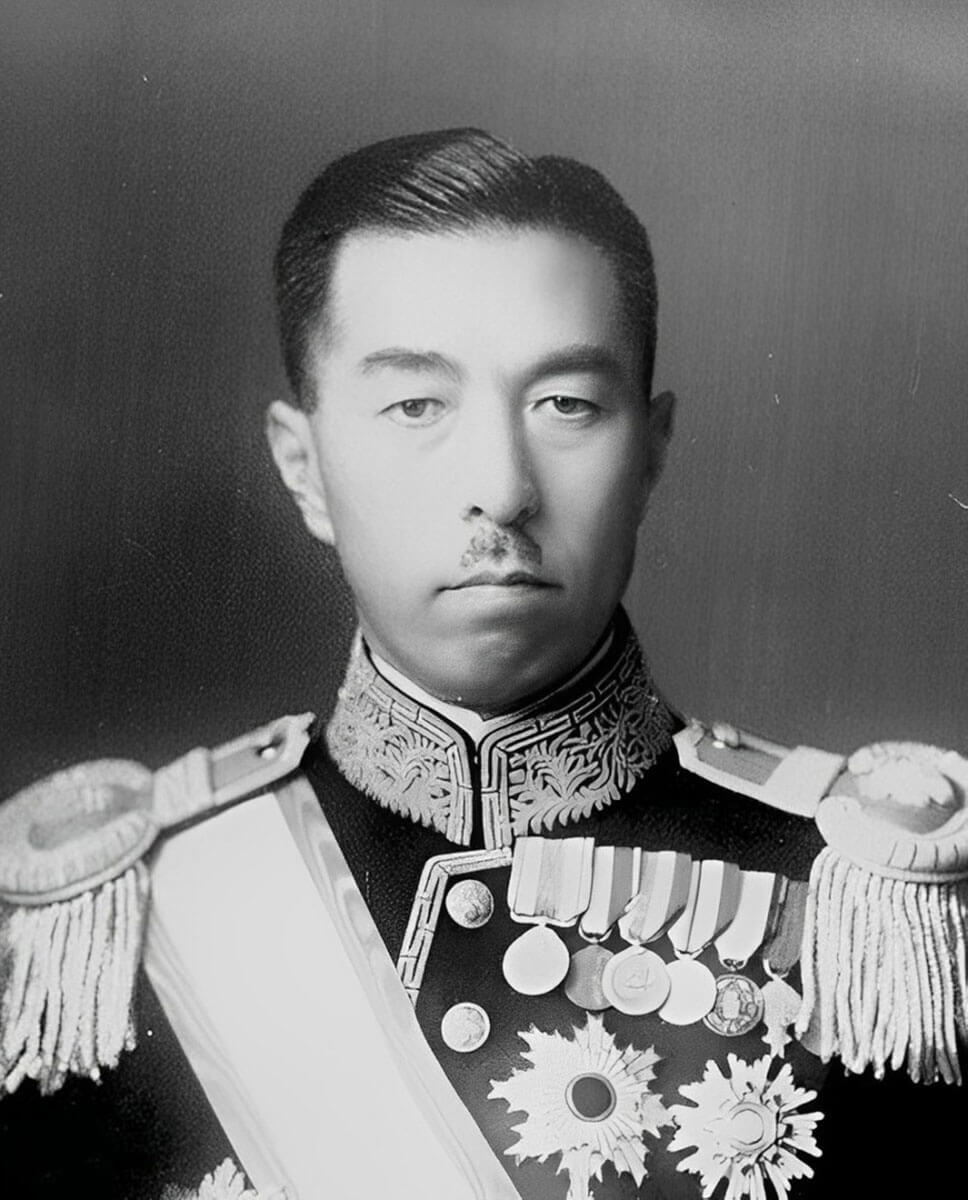

第二次世界大戦前の日本を率いた近衞文麿元首相

第二次世界大戦前の日本を率いた近衞文麿元首相

泥沼の戦争へと導いた指導者としての評価

45歳で初めて首相の座に就いた近衞文麿は、日中戦争の泥沼化から太平洋戦争開戦直前までの重要な時期に、日本の政治を三度にわたって牽引しました。その経歴から、彼は「泥沼の戦争に導いた指導者」として、日本の歴史に深くその名を刻んでいます。

激動の時代において、彼の外交的、内政的決断が日本の運命を大きく左右したことは否定できません。彼のリーダーシップの下で、日本は国際社会から孤立を深め、最終的に破滅的な戦争へと突き進んでいきました。この評価は、戦後も長く議論の対象となっています。

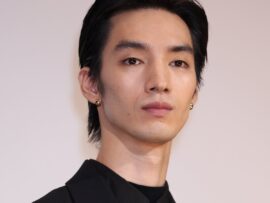

近衞文麿の面影を受け継ぐ曾孫、近衞忠大氏

1400年続く名門「近衞家」が背負う十字架

関白藤原道長を源流とする「近衞家」は、五摂家筆頭、さらには明治時代以降の華族最上位である公爵家として、1400年もの長きにわたり日本の歴史を支えてきた名門です。彼らは古くから天皇家と深い関係を築き、その存続に尽力してきました。

しかし、戦後、特に曾祖父文麿の戦争責任を巡る評価により、この名門は国民からの好意的ではない視線と、歴史的な「十字架」を背負うこととなりました。曾孫である近衞忠大氏もまた、その重責を担い続けながら、近衞家の戦後を語り継ぐ役割を担っています。

結び

近衞文麿の自決は、単なる個人の悲劇に留まらず、激動の時代における政治的責任と、天皇制、そして名門近衞家の運命が複雑に絡み合った歴史的事件です。終戦から80年を経て語られる家族の証言は、歴史の多角的な理解を深める貴重な視点を提供し、私たちが過去から学ぶことの重要性を改めて問いかけています。

出典

「週刊新潮」2025年8月14・21日号掲載【一族が目撃した自決前夜――「近衞文麿」曾孫の独白】抜粋・編集

Source link