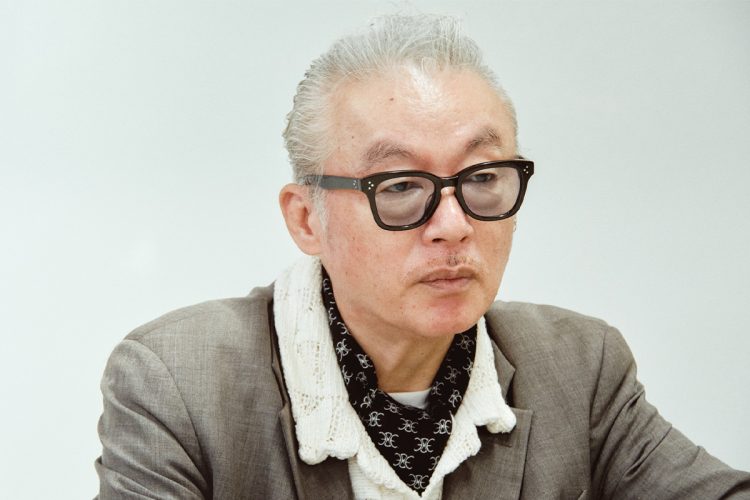

長年にわたり薬物依存症のリハビリテーションを続けている田代まさし氏(68)は、かつての刑務所生活で深い絶望を感じることもあったと明かしています。しかし、今も「なんとか生きている」と語り、その言葉には重みがあります。一方で、彼は近しい家族や慕っていた人々をすでに何人も見送ってきました。そのような経験を経た田代氏は、自身の「終わり」に対し、どのように向き合おうとしているのでしょうか。本記事では、田代氏が考えるこれからの人生の過ごし方、そして「終活」というテーマについて深く掘り下げていきます。

薬物依存症のリハビリを続ける田代まさし氏(68)が「終活」について語る

薬物依存症のリハビリを続ける田代まさし氏(68)が「終活」について語る

現代社会の「生きづらさ」と田代氏の視点

時代の寵児として一世を風靡した田代氏の目に、現代社会はどのように映っているのでしょうか。「最近、昭和の歌がいいという人も多いですよね。分かりやすいメロディーがいいのかなと思います。昔は本当に分かりやすい時代でした」と彼は振り返ります。しかし、現代については「今は何から何まで分かりづらい」と指摘します。コンプライアンスや各種ハラスメントといった制約が増え、その結果として「今のほうが病んでいる人が多いような気がする」と感じているようです。

田代氏自身はこれまで、「自分さえ良ければ」という考えのもとで薬物を使用してきました。しかし、今を生きる誰か、あるいは生きづらさを感じている誰かの役に立つことができれば、死ぬ前に「取り返しのつかないこともいっぱいあったけれど、俺の人生はそんな悪くなかったな」と思えるかもしれないと語ります。これが、彼が「終活」として意識していることの一つだと言います。薬物依存症のリハビリ施設であるダルクで、「仲間たちの手助けをすることが回復へのいちばんの近道だ」と教えられたことが、この考えの根底にあるようです。だからこそ、これからの余生は、自身が助けられた経験を糧に、今度は誰かを助ける側に回れたらと強く願っています。

ダルクでの学び:「意志の無力さ」を認めることから

田代氏が初めてダルクを訪れた時、どのような思いを抱いたのでしょうか。「最初はこんなところにいたら絶対ダメだと思っていました」と当時の心境を明かします。「こいつらより自分のほうがマシで、俺は自分の強い意志でやめるべきだと考えていたからです」。しかし、ダルクのスタッフからかけられた言葉が、彼の認識を大きく変えました。「自分の“強い意志”なんて無力だと認めることから始めなさい」――この言葉が、彼の回復の始まりだったと言います。「薬物と戦おうとすることをやめた時から、俺の回復が始まった」と、その転換点を強調しました。

それまでは自身の意志の力を信じようとしていた田代氏ですが、彼は問いかけます。「でもさ、意志って見たことないでしょ。何色をしているかとか、大きさとか」。そして、人は「大切なものは目に見えないんだよ。だから心で感じないとダメなんだ」と語り、目に見えないものの重要性を説きます。

「目に見えない大切なもの」と他者の存在

「よく、自分のためにやめなきゃいけないと思いがちなんだけど、やっぱり誰かのためにやめるってすごい大切だと思うんだ」と田代氏は続けます。例えば、悲しませたくない人がいる、あるいは自分の力になってくれる人がいる、といった具体的な他者の存在が、回復への大きな原動力になるというのです。

しかし、そう思える人がいるかどうか、という問いに対し、彼は現代社会の課題にも触れます。「今はネット社会だから、リアルな友達がいなかったりするでしょう」。それでも、彼は希望を捨てません。「でも、あなたを見て頑張ろうと思う人が必ずいる。あなたは一人じゃないということを瀬戸内寂聴さんもおっしゃっていた」と、著名な作家で僧侶であった瀬戸内寂聴氏の言葉を引用し、力強く語ります。「そういう人が必ず絶対いるはずだから、その人を早く見つけるべきだね」と、人々が支え合い、繋がりを見つけることの重要性を訴えかけています。

結論

田代まさし氏のこれまでの人生は、薬物依存症との壮絶な闘いと、そこからの回復の道のりでした。彼の言葉からは、単なる個人の「意志」だけでは克服できない困難があること、そして真の回復が、自身の無力さを認め、他者との繋がりや貢献の中に意味を見出すことで可能になるという深い洞察が伝わってきます。現代社会の「生きづらさ」に共感し、自身の経験を元に他者を助けたいと願う彼の「終活」の考え方は、多くの人々にとって希望のメッセージとなるでしょう。田代氏の経験と知見が、同様の苦しみを抱える人々、あるいは人生の意味を模索するすべての人々に、新たな視点と勇気を与えることを期待します。