戦後日本の航空産業の復興を象徴する初の国産輸送機「YS-11 試作1号機」が、その歴史的価値の再評価とともに、本格的な保存活動の対象となっています。長年にわたり野外展示されてきたYS-11は、風雨による劣化が著しく、窓枠の破損や塗装の剥がれが見受けられる危機的な状況です。この貴重なYS-11の永続的な保存を目指し、有識者会議が発足し、「国産輸送機の歴史的原点」として未来へ引き継ぐための具体的な対策を提言しています。

戦後日本の航空史とYS-11の誕生

第二次世界大戦後、日本の航空機生産はGHQ(連合国軍総司令部)の厳しい制限下に置かれ、その活動は一時停止を余儀なくされました。しかし、1952年にようやく航空機生産が再開されると、日本は再び空への夢を追い始めます。このような時代背景の中、官民一体となって国家プロジェクトとして開発が進められたのが、戦後初の国産旅客機YS-11です。

YS-11試作1号機は、1962年に愛知県の名古屋空港で歴史的な初飛行に成功しました。これは、日本の航空技術の復活と、自主開発への強い意志を示す画期的な出来事でした。その後、1965年には旅客輸送を開始し、1974年までに計182機が生産され、その多くが国内外で活躍しました。YS-11は結果的に、現在に至るまで戦後唯一の国産旅客機として、その名を航空史に刻んでいます。その原点である試作1号機の価値は、日本の技術力と挑戦の精神を象徴する存在として、改めて見直され、保存の重要性が高まっています。

長期野外展示による劣化と保存の危機

野外展示され、風雨にさらされた「YS-11 試作1号機」。塗装の剥がれや劣化が確認できるYS-11保存の現状。

野外展示され、風雨にさらされた「YS-11 試作1号機」。塗装の剥がれや劣化が確認できるYS-11保存の現状。

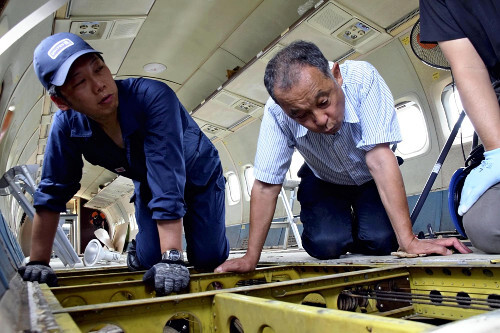

YS-11試作1号機は、1989年から千葉県芝山町にある航空科学博物館で野外展示されてきました。30年以上にわたる屋外での展示は、機体に深刻な影響を与えています。今年6月下旬に同博物館で行われた有識者会議の調査では、数日前の雨水とみられる水が機体床下に溜まっていることが確認され、同会議メンバーの川野辺渉・東京文化財研究所名誉研究員(69)が水を取り除く作業を行いました。全長26.3メートル、両翼32メートルのYS-11は、窓枠の破損や機体塗装の広範囲にわたる剥がれなど、風雨による劣化が著しく、その保存状態は危機に瀕しています。このままでは、日本の貴重な航空遺産であるYS-11試作1号機が、歴史の中に埋もれてしまう恐れがあります。

専門家会議による提言と未来への展望

破損が進むYS-11試作1号機の窓枠。日本の航空史を物語るYS-11の貴重な文化財としての保護が急務。

破損が進むYS-11試作1号機の窓枠。日本の航空史を物語るYS-11の貴重な文化財としての保護が急務。

YS-11試作1号機の緊急かつ永続的な保存を目指し、航空科学博物館は昨年12月、航空技術や文化財の専門家らによる有識者会議を発足させました。同会議は、今年の3月に中間答申を発表し、機体の一部をシートで覆う、部分的に塗装を施すといった応急処置に加え、最も効果的な対策として「屋内での保存」を強く推奨しました。

航空科学博物館でYS-11試作1号機の床下を調査する専門家。航空技術の専門家がYS-11の保存状態を詳細に確認。

航空科学博物館でYS-11試作1号機の床下を調査する専門家。航空技術の専門家がYS-11の保存状態を詳細に確認。

答申では、YS-11の保存の意義について、「先人のスピリットや技術革新への挑戦の精神、そして日本の航空機製造文化を次世代に引き継ぐためにも不可欠な取り組み」であると強調されています。同館の今村明史展示課長(45)も、「永続的に管理できる体制を構築したい」と、保存への強い意欲を示しています。

さらに、有識者会議は、YS-11試作1号機を将来的に国の重要文化財に指定することも視野に入れています。文化財保護法における重要文化財の指定分野には「科学技術」があり、これまでにも列車や船舶、自動車など交通分野から15件が重要文化財に指定されてきました。航空機関連ではまだ指定例はありませんが、川野辺名誉研究員は、YS-11試作1号機がその第一号となる可能性に大きな期待を寄せています。文化庁文化財第一課の地主智彦主任文化財調査官も、「科学技術分野でも文化財の指定対象は拡大してきた。戦後の航空機の保存に向けた関係者の取り組みも重要で、今後も注視していきたい」と語り、YS-11の保存活動への関心を示しています。

YS-11試作1号機の保存は、単なる機体の維持に留まらず、GHQによる制限からの日本の復興、そして国産技術への挑戦という戦後の歴史を後世に伝える重要な意味を持ちます。この象徴的な存在が、適切な保護と管理のもと、日本の航空技術の誇りとして未来へと引き継がれることが期待されます。