13世紀末から16世紀にかけて、朝鮮半島や中国沿岸を荒らしたとされる「倭寇」。日本の歴史教科書では、豊臣秀吉の海賊禁止令や徳川幕府の鎖国政策によって活動が収束したと説明されることが多い。しかし、この一般的な認識の裏には、より複雑で奥深い歴史的背景が隠されている。東洋史の専門家は、「倭寇」の実像が、単なる「海賊」という一面的な評価では捉えきれない多面的な存在であったことを指摘する。

「倭寇」の真実:海賊像に隠されたもう一つの側面

長らく「倭寇」といえば、日本の海賊集団というイメージが定着してきた。しかし、早稲田大学教授で東洋史を専門とする岡本隆司氏によると、後期に活動した倭寇は、実は日本人ではなく中国の人々が中心をなしていたという。そのため、日本が鎖国政策を採ったからといって、その活動が完全に収束したわけではない。

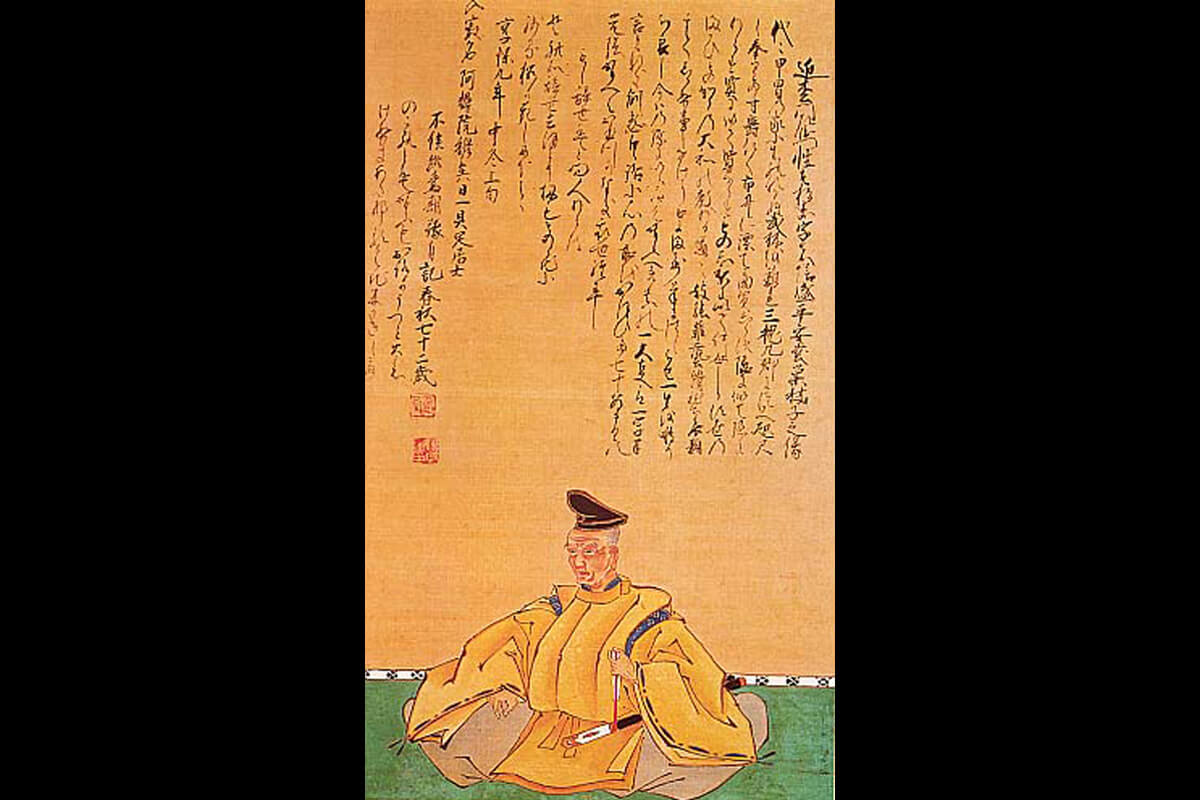

さらに岡本氏は、「海賊」という呼称も、あくまで当時の中国当局者から見た評価に過ぎないと指摘する。見方を変えれば、彼らは「当局の圧政に抵抗する海上勢力」としての一面も持ち合わせていた。こうした「倭寇」の複雑な実情を色濃く反映しているのが、江戸時代の劇作家、近松門左衛門が1715年に発表した代表作の一つ「国性爺合戦」である。この物語は、中国人の父と日本人の母の間に生まれた鄭成功(1624~1662年)という、歴史上の「倭寇の末裔」をモデルにしており、初演から17カ月もの続演記録を打ち立てるほどの大ヒットとなった。

浄瑠璃「国性爺合戦」の主人公、和藤内(左)と、そのモデルである鄭成功。倭寇の歴史的背景を示唆する図。

浄瑠璃「国性爺合戦」の主人公、和藤内(左)と、そのモデルである鄭成功。倭寇の歴史的背景を示唆する図。

近松門左衛門の傑作「国性爺合戦」と鄭成功

鄭成功は、中国史上における重要な人物でありながら、かつての日本人にとっても身近な存在であった。その親しみやすさの背景には、同時代の演劇やエンターテインメントでの登場が大きく影響している。元禄時代の浄瑠璃を代表する演目の一つ「国性爺合戦」は、18世紀初頭の日本で鄭成功の名を広く知らしめることとなった。

「国性爺合戦」の主人公は「和藤内」という。彼の設定は、日本に渡った大陸人、鄭芝龍を父に持ち、列島人を母に持つというものであった。物語は、中国大陸で君臨していた明朝が韃靼(だったん)王と結託した謀反人、李蹈天(りとうてん)によって滅ぼされるところから始まる。明の忠臣、呉三桂(ごさんけい)は皇子を救い出し匿い、皇帝の妹は海に逃れて平戸に漂着する。

この皇女を発見したのは、二十数年前から平戸で暮らしていた鄭芝龍一家であった。皇女から事の経緯を聞いた夫婦と息子の和藤内は、明朝の復興を誓い、中国へと渡る決意をする。和藤内は道中、竹林に迷い込んで猛虎を退治するなど、数々の苦難を乗り越えながら、ついに呉三桂と再会を果たす。そして、韃靼の討伐に向かい南京を攻撃、敵を見事打ち破り、皇子を帝位に即け、明朝を再興するという大団円を迎えるのである。

浄瑠璃と歌舞伎の大家、「国性爺合戦」の作者である近松門左衛門の肖像画。日本の古典芸能の巨匠。

浄瑠璃と歌舞伎の大家、「国性爺合戦」の作者である近松門左衛門の肖像画。日本の古典芸能の巨匠。

和藤内のモデル「鄭成功」の波乱の生涯

正徳5年(1715年)に大坂竹本座で初演された「国性爺合戦」は、前述の通り17カ月にわたる続演という驚異的な記録を樹立した。その人気は絶大で、今日でも歌舞伎の一部演目として上演され続けている。この大ヒットがあったからこそ、鄭成功という人物は、その後の日本人にも広く知られる存在となったのである。

鄭成功をモデルとした和藤内の物語は、単なる娯楽作品に留まらず、当時の日本の人々が中国大陸の情勢や、いわゆる「倭寇」にまつわる知られざる事実に触れる機会を提供したと言えるだろう。彼の半生と、それを描いた「国性爺合戦」は、一般的な歴史観に疑問を投げかけ、日本と中国の間にあった複雑な海上交流と文化的影響を今に伝える貴重な資料となっている。

参考文献

- 岡本隆司『倭寇とは何か 中華を揺さぶる「海賊」の正体』(新潮選書)

- 新潮選書より一部再編集された記事(Yahoo!ニュース配信)