7月の参議院選挙で自民党が大敗を喫した後、党内では石破首相に対する批判的な動きが見られましたが、最新の世論調査では石破内閣の支持率が急上昇するという驚くべき結果が示されました。この予想外の回復は、トランプ関税合意から日韓首脳会談に至るまで、マイナスとならない露出が続いたことに加え、政権を巡る裏金問題への批判が追い風となったと見られています。本記事では、日本国内の政治情勢と国際的な外交成果がどのように石破内閣の支持率上昇に寄与したのか、その詳細な背景と要因を専門家の見解を交えながら深掘りしていきます。

支持率の劇的な変化:参院選後の動向と歴史的比較

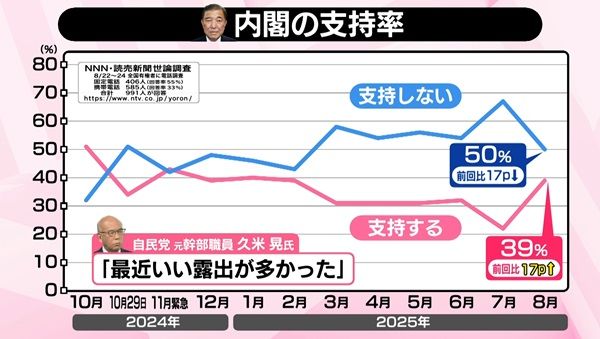

参議院選挙直後の世論調査では、石破内閣の「支持しない」が67%と非常に高く、「支持する」はわずか22%にとどまっていました。しかし、その後の最新の調査では、「支持しない」が50%にまで17ポイントも減少し、「支持する」は39%と、前回調査から17ポイントも上昇するという劇的な変化を見せました。

石破首相が記者会見で発言する様子。内閣支持率の変動が注目される中で、その動向がメディアで報じられています。

石破首相が記者会見で発言する様子。内閣支持率の変動が注目される中で、その動向がメディアで報じられています。

日本テレビ解説委員の矢岡亮一郎氏も、この数字を最初に見た時に目を疑ったと語っています。同じ内閣における17ポイントの上昇幅は、調査方法は異なるものの、2002年に当時の小泉純一郎首相が北朝鮮を訪問した直後の上昇幅に次ぐ規模であり、いかに異例の事態であるかがうかがえます。この大幅な支持率回復は、多くの政治ウォッチャーや国民にとって大きな驚きとなりました。

支持率急上昇の主要因:国内外の連続した「好材料」

自民党の元幹部職員で世論の動向に詳しい久米晃氏は、石破内閣にとって最近「良い露出」が多かったと分析しています。参院選直後から調査期間にかけて、国内外でいくつかの重要な出来事が相次ぎ、これらが支持率を押し上げる要因となったと考えられます。

まず、参院選直後の7月下旬には、日本にとって大きな経済的朗報がありました。アメリカとの間でトランプ関税の合意が成立し、当初25%に設定されていた関税が15%に引き下げられました。これは経済界にとって歓迎すべきニュースであり、政府の外交手腕が評価された形です。

石破内閣の支持率と不支持率の推移を示すグラフ。参院選直後から支持率が劇的に上昇している様子が明確に示されています。

石破内閣の支持率と不支持率の推移を示すグラフ。参院選直後から支持率が劇的に上昇している様子が明確に示されています。

8月に入ると、国内政策でも支持を集める動きがありました。8月5日にはコメの増産方針が打ち出され、今回の世論調査では実に86%もの人々がこの政策を支持しました。食料安全保障への国民の高い関心に応える形で、農業政策が評価されたと言えるでしょう。

さらに、8月6日の広島と9日の長崎での平和記念式典での挨拶では、被爆者の短歌を引用するなど、被爆者への深い配慮と平和への強い決意を示す「石破カラー」が前面に出されました。また、終戦の日には13年ぶりに「反省」という言葉を使用し、歴史認識においても独自の姿勢を示し、これも国民からの評価を集める一因となりました。

経済面では、お盆の期間中に株価が史上最高値を更新。これは政府の経済政策への期待感や、景気回復への良い兆候と受け止められ、間接的に内閣支持率に好影響を与えた可能性があります。

そして8月下旬には、石破首相がアフリカ開発会議(TICAD)の共同議長を務め、34カ国の首脳と精力的に会談を重ねました。国際舞台でのリーダーシップと外交手腕の発揮は、首相の国際的な存在感を高め、国民の期待に応えるものでした。

アフリカ開発会議(TICAD)や日韓首脳会談など、積極的な外交活動を展開する石破首相。国際舞台での存在感が支持率上昇の一因となりました。

アフリカ開発会議(TICAD)や日韓首脳会談など、積極的な外交活動を展開する石破首相。国際舞台での存在感が支持率上昇の一因となりました。

極めつきは、世論調査期間の最終日近くである8月23日に行われた日韓首脳会談です。17年ぶりの日韓首脳による共同文書が発表され、李在明(イ・ジェミョン)大統領が対日強硬派と見られていた中で、外交関係が前進したことは大きな成果として評価されました。和やかな雰囲気で会談が行われたことも、国民に安心感を与え、外交成果を印象付けました。

結論:マイナス要因なき「石破らしさ」が導いた回復

この1か月間を振り返り、石破首相周辺は「マイナスのポイントがなかった」「石破首相らしさが出せた」と語っています。参院選での大敗という逆風の中、石破内閣は外交、経済、国内政策、そして歴史認識といった多岐にわたる分野で、国民の期待に応える具体的な成果と、首相自身のリーダーシップを発揮する機会に恵まれました。これらの連続した「好材料」と、批判の対象とならない政権運営が、世論調査における驚異的な支持率急上昇へと繋がったと考えられます。

参考資料

- 日テレNEWS NNN. (2025年8月26日). 石破内閣の支持率、なぜ急上昇?【#みんなのギモン】. Yahoo!ニュース.

https://news.yahoo.co.jp/articles/b7bf146ae42fbf21b52c4cfeedf43223071ae300