NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第33回「打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)」では、井之脇海演じる新之助らが米を買い占める商人の居宅を襲う「打ちこわし」が主題となります。これは、江戸時代後期に庶民の怒りが頂点に達し、社会を大きく揺るがした歴史的事件「天明の打ちこわし」を描くものです。当時の深刻な米不足と米価高騰が引き起こした社会現象は、現代の物価高騰と重なる部分が多く、私たちに重要な教訓を与えています。

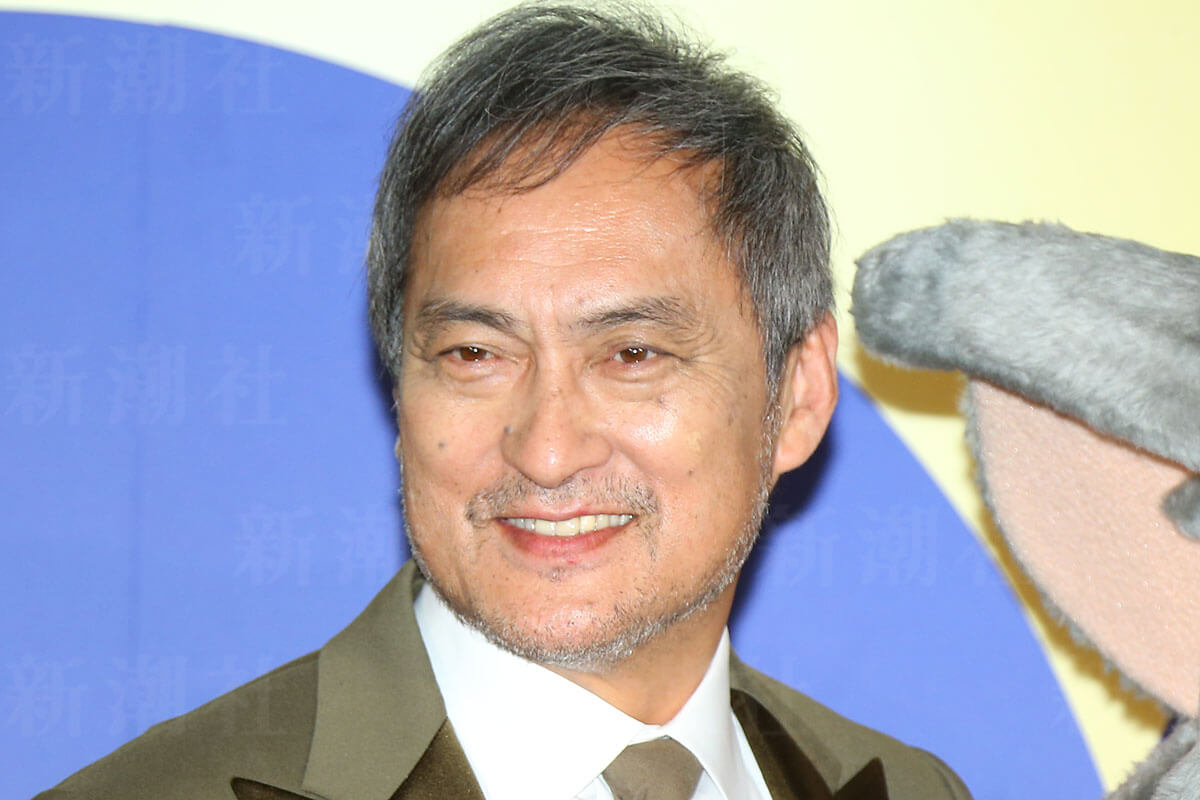

田沼意次役の渡辺謙氏。大河ドラマ「べらぼう」で天明の打ちこわしを背景に描かれる時代を象徴する人物。

田沼意次役の渡辺謙氏。大河ドラマ「べらぼう」で天明の打ちこわしを背景に描かれる時代を象徴する人物。

米不足が招いた天明の大飢饉と幕府の無力

第32回では、米不足が極限に達し、庶民が幕府に御救い米(困窮者救済のための米)を求めたものの、幕府が米の手配に失敗する様子が描かれました。これが、将軍のお膝元である江戸で「打ちこわし」が起こる直接の引き金となります。

当時の日本は、江戸時代の三大飢饉の中でも最大の被害をもたらした「天明の大飢饉」の真っただ中にありました。天明6年(1786年)には全国的な風水害により、米の収穫高が全国平均で平年の3分の1にまで落ち込むという壊滅的な状況でした。この未曽有の飢饉により、90万人以上が餓死したと伝えられています。

幕府も手をこまねいていたわけではありません。江戸での米価引き下げを命じ、全国の譜代大名が居城に備蓄していた「城詰米」のうち、飢饉被害の少ない近畿、中国、九州の大名のものを江戸へ回送するよう指示しました。また、町奉行所は米問屋の米倉を見分し、米を隠さずに売り出すよう圧力をかけ、「米穀売買勝手令」を時限的に発布。米の販売と流通に関わる業者制限を一時的に解除し、問屋を通さずに誰でも米を売買できるようにしました。しかし、これらの対策は限定的な効果しか生みませんでした。その背景には、飢饉による米不足につけ込み、米を買い占めて売り惜しむ商人が後を絶たなかったことがあります。庶民の不満は頂点に達し、ついに爆発することになったのです。

大坂から江戸へ:庶民の怒りが爆発した「打ちこわし」の実態

「打ちこわし」は天明7年(1787年)5月、まず大坂で発生しました。米を買い占めていると見なされた商人の居宅などが次々と襲撃され、その動きは大坂中に拡大。人々は店舗を破壊し、商品や金銭、帳面までを川へ放り投げました。この動きはまたたく間に西日本全域へと飛び火し、中国、九州、北陸、東海、関東、東北、四国へと全国規模で波及していきました。

その頃、江戸では困窮して隅田川に身投げする人々が急増したと記録されています。すでに小規模な「打ちこわし」は時折発生していましたが、ついに5月20日、大規模な「打ちこわし」が発生しました。これが大河ドラマ『べらぼう』で新之助らが起こす事件に当たります。

最初に赤坂の米屋など20〜30軒が襲撃されると、その後は歯止めが利かなくなり、江戸中で「打ちこわし」が荒れ狂い、500を超える商家が被害に遭ったと言われています。参加した人々は口々に「米の値段を下げて世の中を救うためだ」「米を買い占め売り惜しんだ者は人々の苦しみを思い知れ」などと、大声で叫んでいたと記録されています。

歴史が問いかける現代:物価高騰と社会の疲弊

「天明の打ちこわし」が起きた当時の状況は、現代の日本社会が直面する課題と重ね合わせたとき、多くの示唆に富んでいます。今の日本も、止まらない物価高騰に人々は疲弊し、不満と怒りを溜めています。かつてのような飢饉ではないものの、食料品を含む日用品の価格上昇は庶民の家計を直撃し、生活を圧迫しています。米価の急騰も、一時的ながら多くの家庭に影響を与えました。

こうした不満と怒りの矛先は、現在の政治状況へと向かいがちです。しかし、歴史が教えてくれるのは、感情的な行動が必ずしも良い結果を生まないということでもあります。当時の「打ちこわし」が社会に与えた影響を深く理解し、現代の課題に対処する際には、冷静な判断力と、怒りをぶつける相手を誤らない賢明さが求められます。過去の教訓から学び、持続可能で公正な社会を築くための議論と行動が、今こそ必要とされているのではないでしょうか。