日本社会において未婚化の進行は深刻な課題であり、その背景には多様な要因が絡み合っています。特に、かつて結婚の主要な機会であった「職場婚」の減少は、この現象を紐解く上で重要なカギとなります。雇用ジャーナリストの海老原嗣生氏は、自身の著書『「就職氷河期世代論」のウソ』(扶桑社新書)の中で、職場婚の減少と女性の社会進出が未婚化に与える影響について深く分析しています。

雇用ジャーナリスト海老原嗣生氏の著書『「就職氷河期世代論」のウソ』の表紙画像。日本の未婚化や雇用問題に関する分析が語られている。

雇用ジャーナリスト海老原嗣生氏の著書『「就職氷河期世代論」のウソ』の表紙画像。日本の未婚化や雇用問題に関する分析が語られている。

職場での出会い増加と職場婚減少の矛盾

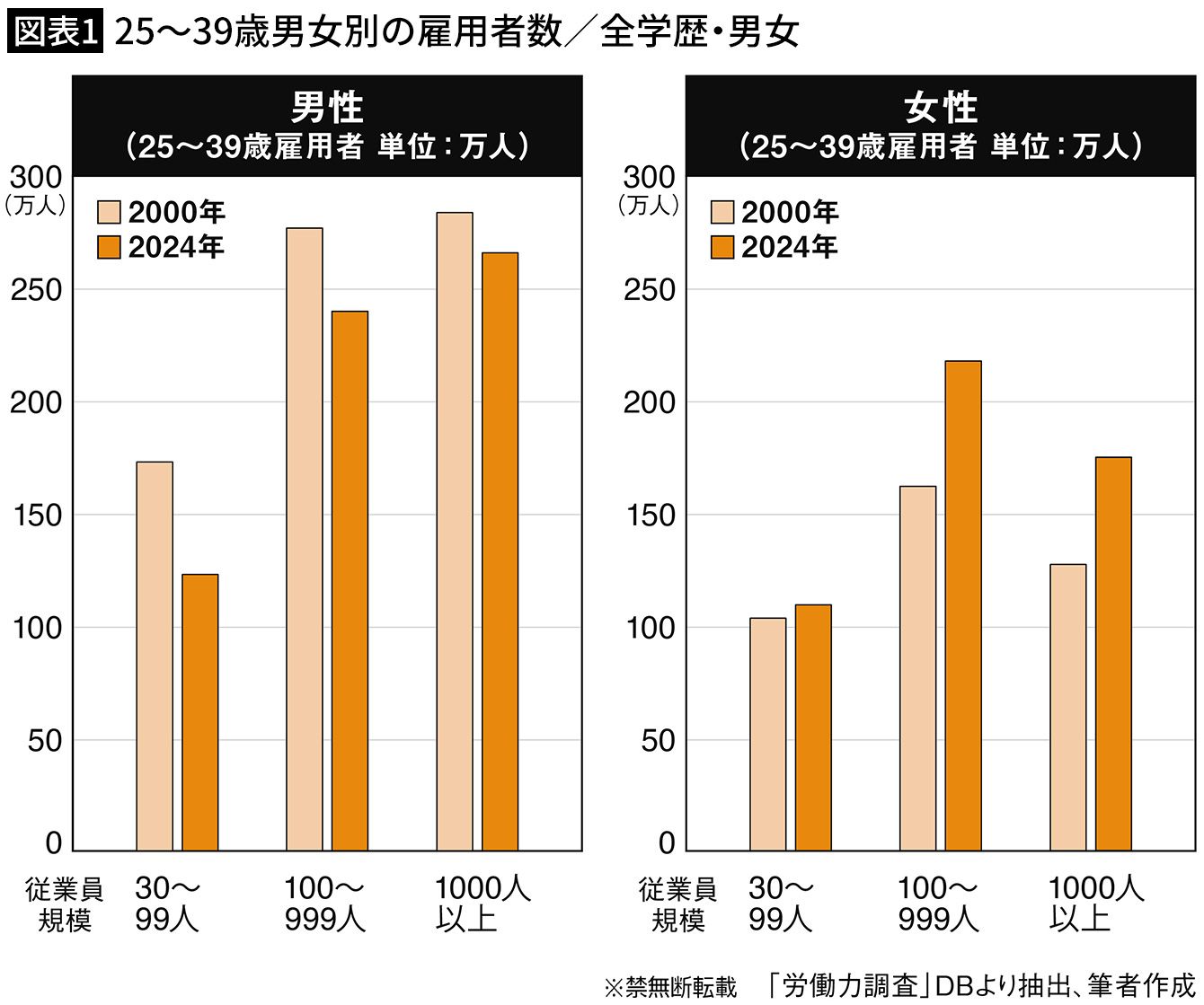

職場での出会いが増えているにもかかわらず、職場婚が減少しているという逆説的な状況は、多くの人が見過ごしがちな未婚理由の一つです。適齢期の就業者数を見ると、2000年と比べて2024年には、企業の規模を問わず男性は減少し、女性は増加しています。これにより、職場の男女比率はより均等に近づいており、本来であれば職場での出会いから結婚に至るケースは増えてもおかしくありません。しかし現実には、職場婚は一貫して減少傾向にあり、この矛盾が現代の結婚観の変化を示唆しています。

女性の未婚化要因は「高収入」?年収と未婚率の意外な関係

この謎を解く鍵の一つが、年収と未婚率の関係です。内閣府のレポートが示す30代有業者のデータによると、男性は通説通り年収が高いほど未婚率が低いという逆相関関係が見られます。しかし女性の場合、全く異なる傾向を示します。年収200万円未満の低年収層では未婚率が極めて低い一方で、年収200万円台から未婚率はほぼ横ばいとなり、高年収層でも大きく低下しません。このデータは、女性にとっての未婚要因が貧困ではなく、むしろ高収入である可能性を示しており、行政が見落としてきた点として注目されます。

女性の社会進出と未婚率の関連性

過去20年間で、女性の未婚率は大幅に上昇しています。これは男性の未婚率上昇と並行して進む現象です。この間、女性の進学率は向上し、大卒総合職に占める女性の割合も高まりました。特に2014年以降、女性の正社員数は著しく増加し、平均年収もバブル期世代と比較して氷河期世代の女性が伸びていることが指摘されています。これらの事実から、女性の社会進出が活発になるにつれて、未婚率が上方シフトしていると分析することができます。これは、女性が経済的に自立し、結婚に対する価値観が変化していることの表れとも言えるでしょう。

結婚相手に求める条件の変化:容姿と自立

「結婚相手に求めるもの」に関する出生動向基本調査のデータ(1992年から2021年)を分析すると、独身者の結婚観における重要な変化が見えてきます。男女ともに「人柄」「家事育児の能力や姿勢」「仕事への理解」が昔も今も強く求められる項目である一方、「共通の趣味」は女性の要望度が低下し、「容姿」への要望は女性側で上昇して男性と均衡するようになりました。この背景には、女性の社会進出による自由時間の減少や、経済的・社会的地位の向上があります。女性が経済的に自立し、結婚を生活の保障と捉える必要が薄れたことで、無理に好みではない相手と結婚する理由がなくなり、より個人の価値観や容姿といった要素を重視するようになったと考えられます。

現代日本の未婚化を紐解く多角的な視点

日本の未婚化の背景には、職場婚の減少、女性の経済的自立と高収入がもたらす影響、そして結婚相手に求める条件の変化といった多角的な要因が複合的に作用しています。これは単一の社会問題ではなく、性役割意識の変化、労働市場の構造、個人のライフスタイルの多様化が複雑に絡み合った結果です。これらの深い洞察は、現代日本社会が直面する未婚化、ひいては少子化問題の解決に向けた政策や社会的な議論を進める上で不可欠な視点を提供しています。

参考文献:

- 海老原嗣生『「就職氷河期世代論」のウソ』(扶桑社新書)

- 内閣府レポート

- 出生動向基本調査