「辞める際に必要なデータをすべて消していった」「嫌みが込められたあいさつメールが送られてきた」――。職場での退職を巡るトラブルは後を絶ちません。近年、会社を辞める際に報復的な行動をとる「リベンジ退職」が注目されており、職場の混乱を招くケースが増えています。経営コンサルタント会社「スコラ・コンサルト」の調査により、上司や同僚らの退職時にこうした困った事態を経験した人が約1割に上ることが明らかになりました。転職へのハードルが以前より低くなっている現代において、職場で一体何が起きているのでしょうか。

職場を揺るがす「リベンジ退職」の実態

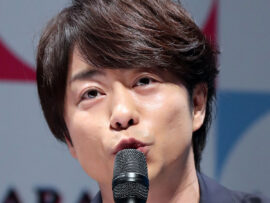

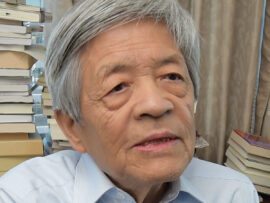

スコラ・コンサルトの簑原麻穂社長が、この「リベンジ退職」の実態を調べるため、全国の社員100人以上の企業に勤める一般社員と管理職の男女計2106人を対象にアンケートを実施しました。その結果、「上司・同僚・部下が退職した際に困ったこと・嫌だったこと」として最も多かったのは、「退職した人が担当していた仕事を分担することになり、自分や職場のメンバーが忙しくて大変だった」(29.0%)という、業務負担の増加でした。

しかし、注目すべきは「職場への報復的な行動(例:引き継ぎをしない、繁忙期に退職する、内部情報を暴露する)を伴って退職した」「退職前に、その人が担当していた業務のデータが消されていた」「退職前に不満や悪口を職場の一斉メールやチャットで送られた」という、リベンジ退職に該当する三つの選択肢のいずれかを選んだ人が全体の11.8%に達したことです。

自由回答欄には、リベンジ退職後の職場の混乱を示す具体的な事例が多数寄せられました。

- 「部下が退職し、必要なデータがすべて消えていた。使用していたPC(パソコン)のメモリーが抜かれていた。」

- 「書類をぶちまけて音信不通になり退職したため、片付けや引き継ぎがめちゃくちゃ大変だった。」

- 「退職者にありもしないハラスメントを訴えられた。」

- 「嫌みが込められた退職のあいさつメールが送られた。」

このようなデータ消去、引き継ぎ拒否、悪口の拡散、さらには虚偽のハラスメント訴えといった行為は、残された社員に大きな負担と精神的苦痛を与え、職場全体の士気と業務遂行能力に深刻な影響を及ぼしています。

オフィスのデスクで頭を抱え、リベンジ退職後のデータ消去や引き継ぎ不足に困惑する社員の様子

オフィスのデスクで頭を抱え、リベンジ退職後のデータ消去や引き継ぎ不足に困惑する社員の様子

不満の爆発が引き起こす行動とキャリアへの影響

なぜ、退職時に報復的な行動に走ってしまうのでしょうか。簑原社長は、会社員が職場に不満を抱く要因として、仕事内容のミスマッチ、苦手な業務の強制、上司からの低い人事評価などを挙げます。

しかし、すべての不満がリベンジ退職につながるわけではありません。簑原社長は、「職場で不満や悩みを相談できる良好な人間関係が築けていれば、もう少し客観的に自分を見つめたり、異なる角度から事実を捉えたりできるかもしれません」と指摘します。逆に、「上司や仲間から公平に扱われていない、尊重されていないと感じる環境が続くと、不満が爆発し、報復に走る可能性が高くなる」と分析しています。従業員エンゲージメントの欠如や企業文化の課題が、こうした行動の根底にあると言えるでしょう。

簑原社長は、リベンジ退職に対して強く警鐘を鳴らしています。その行為が一時的に気持ちをすっきりさせるかもしれませんが、その後のキャリアに長期的な悪影響を及ぼす可能性があるからです。「リベンジ退職をされた側がそのことを周囲に話す可能性があり、その人のその後のキャリアに影響してしまうかもしれません。その時は気持ちがすっきりしても、自分の成長にはつながりません」と、自らの未来を損なう行為であると戒めています。

海外事例から見る「迷惑行為」と法的責任

転職が盛んな欧米では、日本以上に派手な「迷惑行為」が過去に話題を呼んだことがあります。例えば、2010年に米格安航空会社の客室乗務員の男性が、乗客に指示を無視されたことに激昂し、機内アナウンスで皮肉を述べた後、着陸後に緊急脱出用スライドを展開して機外へ脱出した事件は世界中で報じられました。英BBCによると、この男性は器物損壊容疑などで逮捕され、裁判所から緊急脱出用スライドの交換費用として航空会社に対して1万ドル(約147万円)の支払いを命じられています。

日本でも同様に、データ削除や機密情報の暴露、虚偽のハラスメント訴えなど、悪質な行為は処罰や損害賠償請求の対象となる恐れがあります。企業は損害賠償請求を行うことも可能であり、個人の信用や法的責任に直結する問題です。退職に際しては、「立つ鳥跡を濁さず」という日本のことわざを肝に銘じ、プロフェッショナルな態度を保つことが極めて重要です。

結び

「リベンジ退職」は、従業員の職場への不満が極限に達した結果として現れる深刻な問題であり、企業と個人双方に負の影響をもたらします。職場環境の改善、従業員の声に耳を傾ける文化の醸成、そして公平な人事評価システムの確立は、不満が報復行為に発展するのを防ぐ上で不可欠です。

また、退職を考える個人にとっても、感情的な行動は短期的な満足感をもたらすかもしれませんが、自身のキャリアや社会的な評価に長期的な傷を残しかねません。円満な退職を目指し、自身の専門性と責任感を最後まで貫くことが、次のステップへの健全な架け橋となるでしょう。企業は労働問題の専門家との連携を強化し、従業員が安心して働ける環境を提供することで、このような「リベンジ退職」の発生を抑制し、健全な組織運営を目指す必要があります。

参考資料

- Yahoo!ニュース: 「リベンジ退職」が約1割 職場に混乱…データ消去、嫌みメール(毎日新聞)

https://news.yahoo.co.jp/articles/4afbf00a577bd22e1ebc4fccedb72fa360abba22 - 毎日新聞: 【図で見る】退職代行頼った理由 1位は?

https://mainichi.jp/graphs/20241009/mpj/00m/020/104000f/20241009k0000m020312000p