タレントの山瀬まみさん(56)が子宮体がんの手術中に脳梗塞を発症したことを公表し、社会に大きな衝撃が広がりました。山瀬さんは結婚されているものの出産経験がなく、子宮体がんが未経産の女性に多く見られる疾患の一つであることから、この告白は多くの未経産女性の健康リスクへの関心を高めています。近年、日本を含む先進国では晩婚化・非婚化が進み、「子どもを産まない」という選択をする女性も増加傾向にあります。女性医療クリニックLUNA理事長の関口由紀医師は、こうしたライフスタイルの変化が女性の健康に与える影響について深く警鐘を鳴らしています。

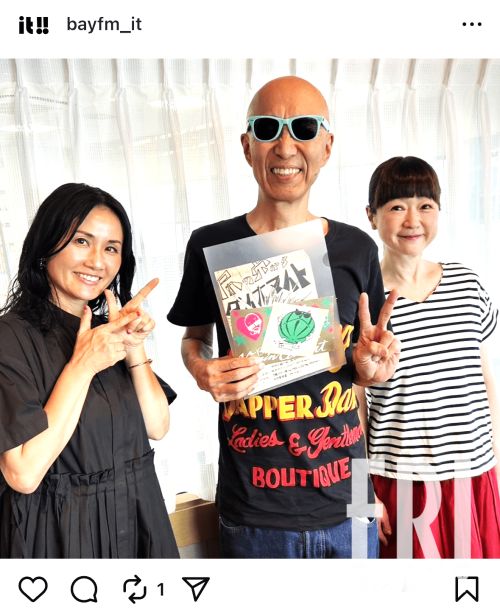

山瀬まみさんが子宮体がん手術中に脳梗塞を発症したことを公表したラジオ番組『it!!』の公式インスタグラムのスクリーンショット。長期間の休演が伝えられた。

山瀬まみさんが子宮体がん手術中に脳梗塞を発症したことを公表したラジオ番組『it!!』の公式インスタグラムのスクリーンショット。長期間の休演が伝えられた。

エストロゲンが鍵:未経産女性に高まる疾患リスク

妊娠・出産・授乳を経験しないことは、女性ホルモンであるエストロゲンに長期間さらされ続けることを意味します。エストロゲンは女性の体を健康に保つ上で不可欠なホルモンですが、過剰な刺激は子宮や乳腺の細胞に異常増殖を引き起こし、様々な疾患のリスクを高める要因となります。関口医師は、「妊娠・出産・授乳を経験すると、排卵と月経が一定期間止まるため、エストロゲンの曝露期間は短くなります。逆に未経産の女性では月経が長く続くため、子宮や乳腺の細胞が長期にわたりホルモンの影響を受けやすくなり、子宮体がん、子宮筋腫、乳がんなどのリスクが高まる傾向があります」と指摘します。

子宮体がん:早期発見で90%以上の生存率

日本では毎年約1万8000人の女性が子宮体がんに罹患しており、近年その数は増加の一途を辿っています。この背景には、女性のライフスタイルやホルモン環境の変化が大きく関わっています。子宮体がんは子宮内膜から発生するがんで、閉経前後の40~60代女性に多く見られますが、閉経後の不正出血は非常に重要なサインです。少量でも出血が続く場合は、速やかに婦人科を受診することが不可欠です。閉経前であっても月経以外の出血には注意が必要であり、自己判断せず専門医の診察を受けることが何よりも大切です。子宮体がんは早期に発見できれば、5年生存率は90%以上と極めて高い治癒率を誇ります。

子宮筋腫:良性腫瘍も放置は禁物

子宮の筋肉の一部がこぶ状に変化する良性腫瘍である子宮筋腫も、エストロゲンの影響を強く受ける疾患の一つであり、未経産女性で発症率が高いとされています。筋腫はゆっくりと大きくなるため、初期には自覚症状が出にくいことが特徴です。健診や超音波検査で偶然発見されることも少なくありません。子宮筋腫は生命を直接脅かすものではありませんが、放置すると赤ちゃんの頭ほどの大きさにまで成長することもあります。月経時の出血量の増加や生理痛の変化など、いつもと違う症状が見られた場合は、早めに婦人科を受診することをお勧めします。

子宮内膜症:見過ごされがちな生理痛の影に潜むリスク

子宮内膜症も未経産女性との関連が深く知られている疾患です。推定患者数は約260万人にのぼるとされ、年々増加傾向にあります。本来子宮の内側にあるはずの内膜組織が卵巣や腹膜など子宮以外の場所で増殖・剥離を繰り返す病気で、未経産女性に多い傾向があります。卵巣に発生すると「チョコレートのう胞」と呼ばれる腫瘍を形成し、時間とともに痛みが強くなることがあります。「毎月のことだから」と生理痛を我慢してしまう女性は少なくありませんが、生理痛が年々強くなっている場合は子宮内膜症の可能性が考えられます。放置すると卵巣機能の低下や不妊の原因となることもありますので、早期診断と治療が非常に重要です。

乳がん:日本人女性が最も罹患するがん

乳がんは、日本人女性が最も多く罹患するがんです。エストロゲンにさらされる期間が長い未経産女性だけでなく、初潮が早い人、閉経が遅い人、肥満がある人などもリスクが高いとされています。ただし、出産経験の有無だけでリスクが一律に決まるわけではなく、生活習慣や体質、遺伝的な要因も大きく関係しています。乳がんは早期発見によって9割以上が治癒すると言われているため、月に一度の自己検診を習慣化し、40歳からはマンモグラフィー検診を定期的に受けることが推奨されます。家族に乳がん経験者がいる場合は、30代からの検診も検討するなど、より一層の注意が必要です。

不調を感じる前に:婦人科を「人生のパートナー」に

出産経験の有無はあくまで健康リスクの一因であり、体質、生活習慣、肥満、遺伝的背景など、さまざまな要因が複雑に絡み合って病気のリスクは形づくられます。最も重要なのは、自身の健康リスクを正しく把握し、症状がなくても定期的な検診を受け、早期発見・早期治療につなげることです。関口医師は、「産む・産まないに関わらず、婦人科を『不調になってから行く場所』ではなく、『人生を支えるパートナー』として活用してほしい」と強調しています。少しの変化も早めに相談することで、治療の選択肢は大きく広がり、より良い治療結果が期待できます。晩婚化・非婚化・少子化が進む現代において、「産まない」という選択は個人の自由であり、尊重されるべきものです。しかし、その選択が体のホルモン環境にどう影響するかを正しく理解し、適切な検診・受診習慣を身につけ、自身のライフプランに合わせた健康管理を行うことが、全ての女性にとって不可欠と言えるでしょう。

参考文献

- FRIDAYデジタル

- Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/5b7ba8ff70f4c8ca721aabdbbdd1816036ef26d)