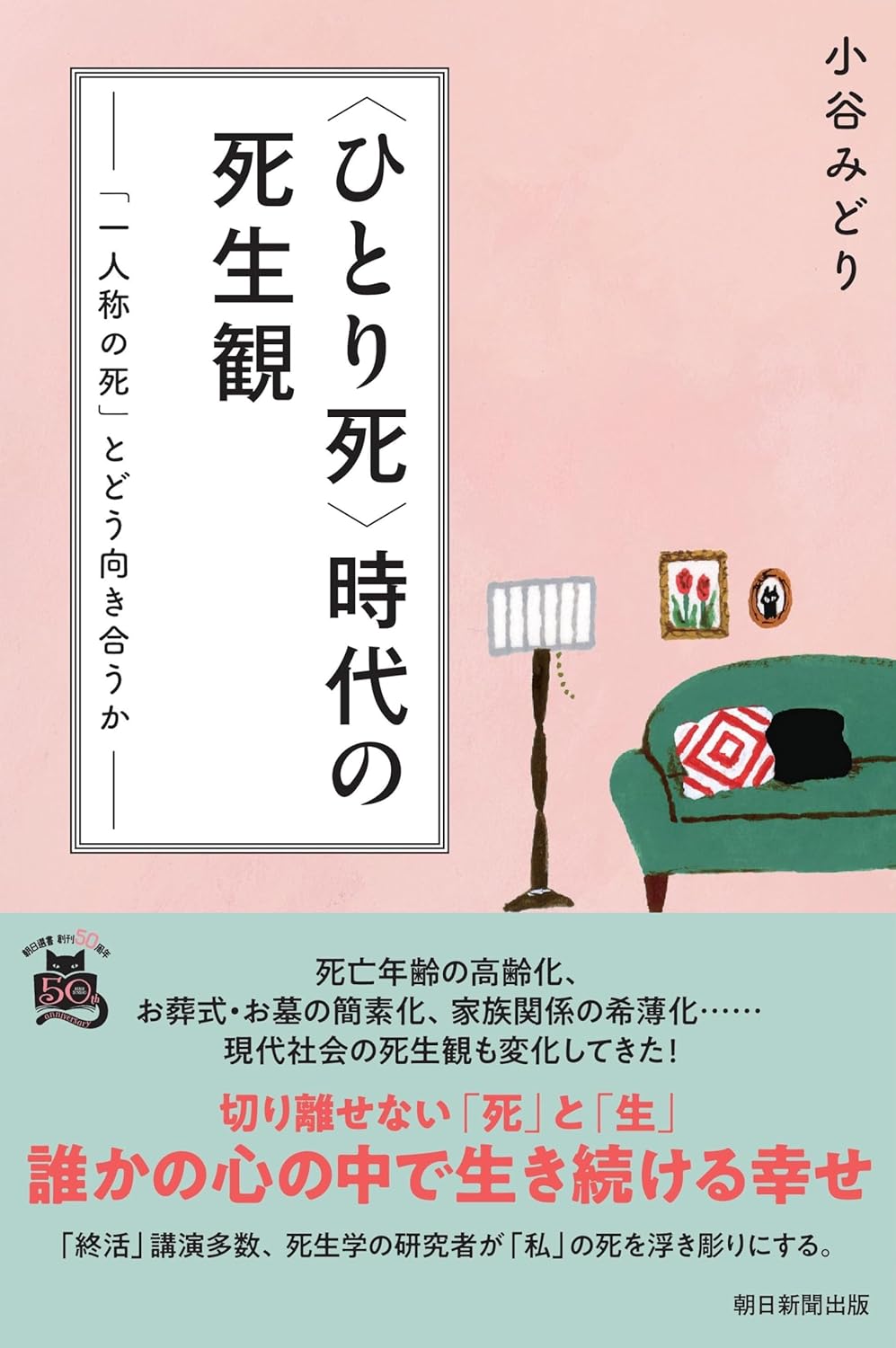

現代社会において、「死」はかつてないほど「一人称」の課題として浮上しています。長年にわたり死生学を研究し、一般社団法人シニア生活文化研究所の代表理事を務める小谷みどり氏は、その集大成として『〈ひとり死〉時代の死生観「一人称」の死とどう向き合うか』(朝日新聞出版)を上梓しました。この記事では、小谷氏の専門知識と個人的な経験を交えながら、変化する家族の概念、葬送の形、そして「ひとり死時代」を生きる私たちがどのように死と向き合い、人生を豊かに生きるべきかを探ります。

小谷みどり氏の講演風景。現代社会における「死生学」の重要性を説く

小谷みどり氏の講演風景。現代社会における「死生学」の重要性を説く

I. 現代日本社会における死生観の変化と背景

死生学とは、「人間は死すべき存在である」という大前提のもと、生き方そのものを考察する学問です。小谷みどり氏の研究は30年にも及び、その根底には、幼少期の祖父(医師)による末期がん患者への接し方、学生時代のホームレス調査で耳にした「死ぬ前に親の墓参りを」という言葉、海外での死の光景、そして生命保険会社でのライフプラン表に「死」の項目がないことなど、多くの原体験があります。これらの経験が、やがて彼女の死生学研究への道を拓きました。

現代日本の社会構造は急速に変化しており、それは死生観にも大きな影響を与えています。かつて半数以上を占めた3世代同居世帯は現在1割以下に激減し、80歳以上で亡くなる人の割合は男女ともに少数派から多数派へと転じました。こうした統計データは、私たちの生き方、死に方、そして「家族」のあり方が、過去とは大きく異なっていることを明確に示しています。

II. 「家族」の概念と葬送文化の変遷

少し前まで、葬儀は地域全体で支え合う社会的な儀式でしたが、地域社会のつながりの希薄化に伴い、自宅ではなく病院で亡くなるケースが増加しました。結果として、葬儀は葬儀業者に任され、ごく身近な家族のみが関わる非常に私的な儀式へと変貌を遂げています。

さらに驚くべきは、「家族」という言葉の定義自体が変化している点です。3世代同居の激減により、離れて暮らす高齢の祖父母や兄弟との関係が疎遠になり、彼らが「家族」の枠から外されることもあります。一方で、自宅で飼っている動物や昆虫が、血縁者よりも身近な「家族」として認識されるケースも指摘されています。

こうした社会の変化は、葬送の形にも影響を及ぼします。「家のお墓」が減少する中、散骨や樹木葬、共同墓や合同墓といった選択肢が増加傾向にあります。同時に、墓じまいをする人が増え、世話をする人がいなくなった無縁墓も問題となっています。終活 の一環として、これらの選択肢を検討する人が増えているのも現代の特徴です。

III. 突然の死と向き合う:小谷みどり氏の個人的な経験

小谷氏自身の人生においても、死は突然訪れました。2011年4月、当時42歳だった夫が突然亡くなったのです。朝、出張予定の夫を揺り起こそうとした時、すでに息絶えていました。死因は不明のまま、行政解剖後、自宅に戻った遺体は乱雑な処置が施されており、この強烈な体験は「死ねば無になる」という小谷氏の思想をいっそう強くすることとなりました。

当初は「どこか知らない所へ長期出張に行った」と考えることで心の整理を試みたものの、10数年が経過した今、「夫はいなくなった、それだけでいい」と語ります。人間は突然亡くなり、死ねば(家族や友人の記憶の中では生き続けるものの)無になる。だからこそ、今日を楽しく、亡くなった人の分まで生きよう。この哲学こそが、小谷氏が死と向き合い、前向きに生きるための結論でした。

IV. 「没イチの会」が示す新たなつながり

自身の経験から、「死別した人はもっと前向きにならなくては」との思いを強くした小谷氏は、講師を務めるシニア大学の学生たちと共に、2015年に「没イチの会」を立ち上げました。この会は、配偶者を亡くした人々が「かわいそうな存在」として扱われる現状に対し、「かわいそうなのは亡くなった人、残された私たちはそうではない」というメッセージを発し、会員たちが前向きな人生を送ることを支援しています。

「没イチの会」では、男性会員によるファッションショーの開催、会員同士のニューヨーク旅行、会員宅でのバーベキューなど、多岐にわたる活動を展開しています。また、1年前からは一人暮らしの高齢者のためにシニア食堂を開設し、無償でランチを提供することで、地域社会における新たな居場所とつながりを生み出しています。これらの活動は、死別という困難な経験を乗り越え、共に人生を豊かに生きるための実践的な試みと言えるでしょう。

結論

小谷みどり氏の著書とインタビューは、現代日本社会が直面する「ひとり死時代」における死生観、家族の概念、そして葬送文化の深遠な変化を浮き彫りにします。3世代同居の減少、家族の再定義、多様化する葬送の選択肢、そして個人の死生観の確立。これら全ては、私たち一人ひとりが「死」を自分自身の問題として捉え、いかに生きていくかを問い直す契機となります。

小谷氏の個人的な喪失体験から生まれた「今日を楽しく生きる」という哲学、そして「没イチの会」のような新しいコミュニティの創出は、死と隣り合わせの人生をより豊かに、そして前向きに生きるための具体的なヒントを与えてくれます。未来に向け、私たちは死を避けられない現実として受け入れつつ、シニア世代をはじめとする全ての人が孤立せずに、充実した毎日を送れるような社会的なつながりの重要性を再認識する時が来ていると言えるでしょう。