「関ヶ原合戦後、豊臣秀頼の時代の大坂は衰退していた」という見方は、多くの人が抱くかもしれません。しかし、当時の大坂を訪れた外国人の記録や、遠くオーストリアに現存する屏風絵が伝える風景は、その通説とは全く異なるものでした。豊臣家が戦に敗れた後も、大坂は商業都市として比類ない繁栄を極め、その輝きは江戸がまだ地方都市の様相を呈していた頃から突出していたのです。

船場が牽引した豊臣大坂の経済力

大坂の商業的活気の中心を担っていたのが、豊臣時代に大坂城の西部を造成して整備されたビジネスゾーン「船場」です。当時のオランダ商館文書によれば、船場は「我々の最も強力な大砲の最長着弾距離」に匹敵する広大さを持ち、その中に1万5000軒を超える店舗が軒を連ねていたと記録されています。江戸が経済的に自立し、「江戸地廻り」の物資が上方からの移入品と肩を並べるようになるのは18世紀後半以降であり、それまでは大坂を中心とする上方経済に大きく依存していました。近世史の第一人者である国際日本文化研究センター名誉教授の笠谷和比古氏は、著書『論争 大坂の陣』(新潮選書)において、この輝かしい大坂の真実を詳細に描いています。

近世史の第一人者、笠谷和比古氏の著書『論争 大坂の陣』

近世史の第一人者、笠谷和比古氏の著書『論争 大坂の陣』

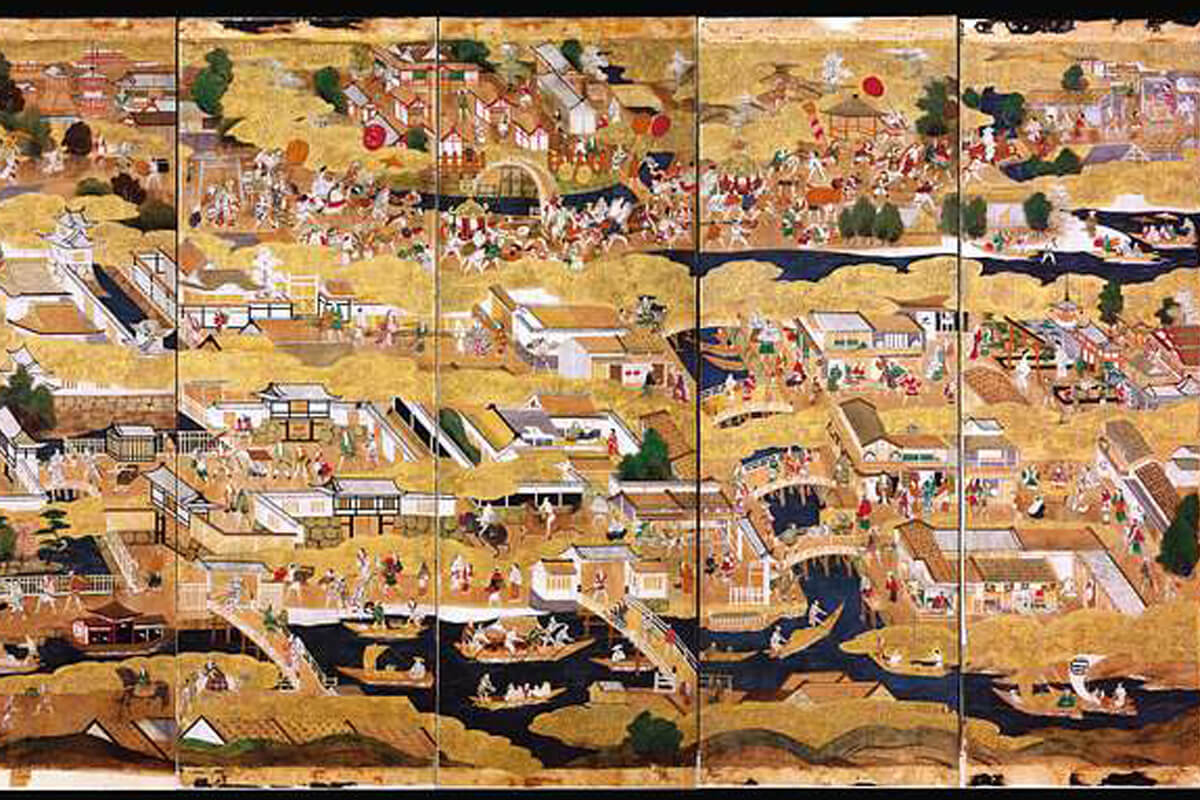

オーストリアに残る「黄金期大坂」の証

豊臣時代の大坂城と街の賑わいを伝える貴重な屏風絵が、オーストリア第二の都市グラーツにあるエッゲンベルク城に所蔵されています。この屏風には、東横堀川の西隣に広がる船場の華麗な姿が克明に描かれています。東横堀川は豊臣大坂城の西端を流れ、船場と大坂城郭内を隔てる堀割りとしての役割を担っていました。

豊臣秀頼時代の繁栄を示す大坂図屏風の一部

豊臣秀頼時代の繁栄を示す大坂図屏風の一部

屏風絵の第二扇に縦に流れる川がまさにそれで、その右側部分が船場地区です。多くの橋が架けられ、城郭内との活発な往来が可能だったことが見て取れます。船場は、北を淀川の分流である土佐堀川、南を心斎橋で知られる長堀川、東西を東横堀川と西横堀川に囲まれた、南北約2キロ、東西約1キロにも及ぶ長方形の広大な区域でした。慶長3年(1598年)に始まる大坂町中屋敷替えによって形成されて以来、江戸時代、さらには近代に至るまで、大阪の経済活動の中心を担い続けてきました。屏風絵に描かれる美しい街並みと1万5000軒もの店舗がひしめき合う様子は、当時の大坂がまさしく「黄金都市」であったことを雄弁に物語っています。

結論

豊臣秀頼の時代の大坂は、関ヶ原合戦の敗北にもかかわらず、全く衰退することなく、むしろその商業的繁栄の絶頂期を迎えていました。江戸がまだ未成熟な時期に、大坂は既に20万都市として、日本経済の心臓部を形成していたのです。この事実は、外国人の記録や現存する歴史的資料によって裏付けられており、豊臣家の治世下で築かれた大坂の真の姿を浮き彫りにします。

参考文献:

- 笠谷和比古著『論争 大坂の陣』(新潮選書)