日本の食卓に欠かせないお米の価格高騰が続いています。政府は備蓄米を放出していますが、依然として価格は高いまま。一体なぜなのでしょうか?jp24h.comでは、その原因や今後の価格動向について、専門家の意見も交えながら詳しく解説します。

なぜ備蓄米放出後も米価は高いまま?

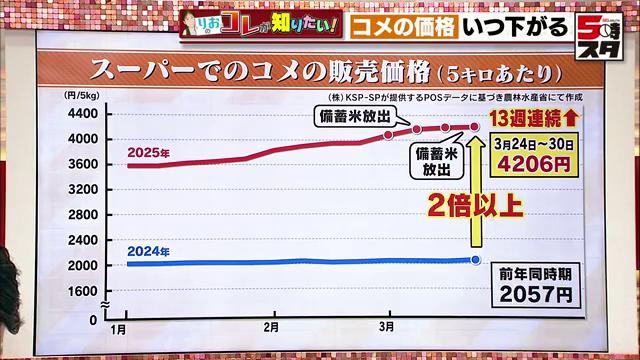

2024年同時期と比べて2倍以上の価格になっているお米。3月には2回にわたり備蓄米が放出され、4月上旬からスーパーの店頭にも並び始めています。しかし、高騰は依然として続いています。

スーパーの米売り場

スーパーの米売り場

日本国際学園大学の荒幡克己教授によると、高騰が続く理由は主に2つあります。

専門家が指摘する2つの原因:不安感と時間差

コメ不足への懸念

コメ不足への懸念

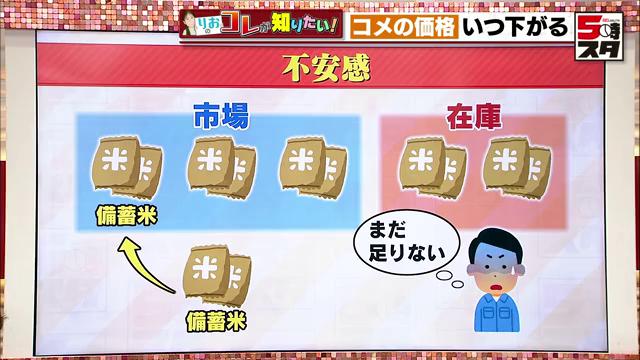

1つ目は流通業界の「不安感」。備蓄米が放出されたとはいえ、まだ供給不足への懸念が払拭されておらず、在庫を多く抱えている状況が続いているためです。

2つ目は効果が現れるまでの「時間差」。スーパーや卸売業者は既に高値で仕入れており、備蓄米はそれを一部置き換える形になります。そのため、価格への影響は4月下旬からゴールデンウィーク明けになると荒幡教授は予測しています。

備蓄米、大手と中小スーパーで供給に差?

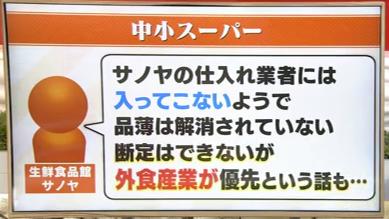

大手スーパーでは備蓄米の入荷が始まっている一方、中小スーパーでは入荷の遅れが見られるようです。愛知県の現状を調査したところ、大手スーパーでは既に備蓄米を販売している店舗もある一方で、中小スーパーの生鮮食品館サノヤではまだ入荷の見込みがないとのこと。

生鮮食品館サノヤの担当者

生鮮食品館サノヤの担当者

サノヤの担当者によると、仕入れ業者に備蓄米が入荷しておらず、品薄状態は解消されていないとのこと。外食産業が優先されているという話もあるようです。

備蓄米の流通経路と中小スーパーへの影響

備蓄米の流通ルート

備蓄米の流通ルート

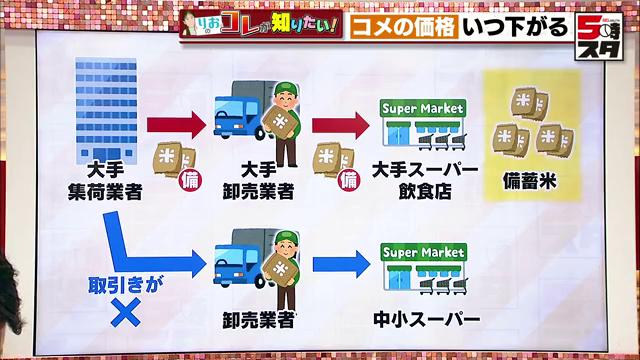

荒幡教授によると、備蓄米は「メインルート」と呼ばれる流通経路で供給されています。これは、大手集荷業者が落札した備蓄米を、大手卸売業者、そして大手小売店や飲食店へと供給するルートです。

そのため、中小スーパーは取引のある卸売業者が備蓄米を落札した集荷業者と取引がない限り、供給を受けられないのが現状です。これは、中小スーパーへの供給遅れの原因の一つと考えられます。

今後の米価はどうなる?政府の対策と専門家の見解

日本国際学園大学 荒幡克己教授

日本国際学園大学 荒幡克己教授

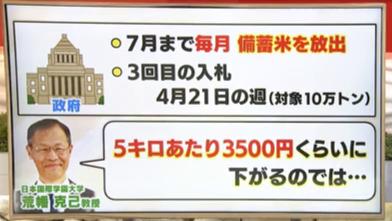

政府は対策として、7月まで毎月備蓄米を売り渡すことを決定しました。4月21日の週には10万トンを対象とした入札が行われます。

荒幡教授は、備蓄米の継続的な放出によって市場に供給があるという安心感が広がれば、5キログラムあたり3500円程度まで価格が下がる可能性があると予測しています。

米価の安定化に期待

備蓄米の放出は、米価高騰に歯止めをかけるための重要な施策です。今後、市場への供給が増え、価格が安定化することを期待したいところです。jp24h.comでは、引き続き米価の動向を注視し、最新情報をお届けします。