大阪・関西万博(以下、大阪万博)が開幕してから早数ヶ月。テレビやSNSでは連日話題となり、日本中を席巻している感があります。開幕前は建設費や運営費の問題、パビリオン建設の遅れなどネガティブな報道が目立ち、「本当に成功するのか?」と不安視する声も多かったイベントです。しかし、蓋を開けてみれば、多くの来場者で賑わい、活況を呈しています。

なぜ大阪万博はこれほどまでに注目を集めるのか?

盛況の理由の一つは、その圧倒的なスケール感と言えるでしょう。184日間という長期にわたる開催期間は、他のイベントと一線を画すものです。オリンピックやワールドカップのような国際的なスポーツイベントでさえも、期間は1ヶ月程度。これほどの長期間、人々の注目を集め続けるイベントは稀有と言えるでしょう。

半年間の”物語”が人々を惹きつける

2005年の愛知万博から20年ぶりの開催となる今回は、若い世代にとっては初めての万博体験。上の世代でも「前回は行かなかった」という人も多く、SNSでの発信意欲を掻き立てる「特別感」があります。

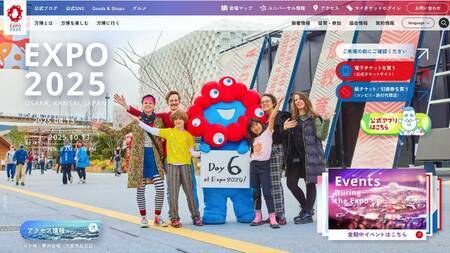

alt 大阪万博会場の様子。多くの人で賑わっている。

alt 大阪万博会場の様子。多くの人で賑わっている。

さらに、半年間という長丁場だからこそ、様々な展開が期待できるのも魅力です。会期中に新たなパビリオンがオープンしたり、イベントが開催されたりすることで、常に新鮮な話題を提供できます。序盤、中盤、終盤と変化していく様子をリアルタイムで追いかけることができるのも、大阪万博ならではの魅力と言えるでしょう。食文化評論家の山田太郎氏も、「万博はまるで成長する生き物のよう。日々変化していく様子を目の当たりにすることができるのが、最大の魅力と言えるでしょう」と語っています。

大阪万博の課題と未来への展望

もちろん、課題がないわけではありません。開幕当初は、会場内の大混雑やキャッシュレス決済の混乱、飲食価格の高騰など、運営面での問題点が指摘されました。「2億円トイレ」の運用見送りや、地元の小中学生の招待問題なども話題となりました。

ネガティブな報道をも巻き込む”万博旋風”

しかし、これらのネガティブな報道さえも、大阪万博への注目度を高める一因となっていると言えるかもしれません。問題点が指摘されるたびに、改善策が講じられ、より良い万博へと進化していく過程を、人々は固唾を飲んで見守っています。

万博は、単なるイベントではなく、社会全体の進化を促す触媒としての役割も担っています。未来社会への希望や課題を提示し、人々に新たな気づきを与える場となることが期待されています。大阪万博が今後どのように進化していくのか、そして日本社会にどのような影響を与えるのか、引き続き注目していきましょう。