近年、日本の選挙において「2馬力選挙」と呼ばれる手法が物議を醸しています。これは、当選を目指さず、特定の候補者の当選をサポートするために立候補する行為です。一見すると合法的な選挙活動に見えますが、その実態は選挙の公平性を揺るがす可能性を秘めています。この記事では、2馬力選挙の問題点、具体的な事例、そして今後の選挙制度のあり方について考えていきます。

2馬力選挙とは?その問題点

公職選挙法では、候補者1人あたりの選挙カーやビラの使用枚数などが厳格に制限されています。これは、選挙における公平性を担保するための重要なルールです。しかし、2馬力選挙では、応援を受ける候補者が実質的に2人分の活動量を得ることになり、このルールを形骸化させてしまう恐れがあります。結果として、他の候補者との間に不公平が生じ、有権者の判断を歪める可能性も否定できません。

兵庫県知事選を揺るがした「2馬力選挙」の実例

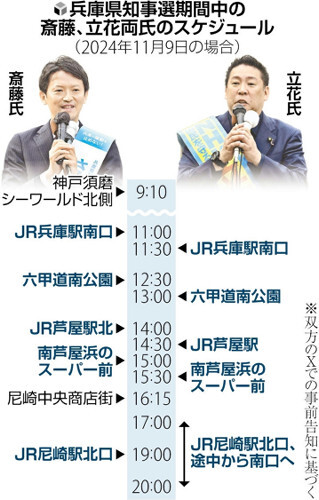

2馬力選挙が大きな注目を集めたのは、2024年11月に行われた兵庫県知事選です。斎藤元彦知事の再選をかけたこの選挙で、N国党党首の立花孝志氏が「斎藤氏の合法的なサポートをする」と立候補しました。立花氏は、斎藤氏の街頭演説の後を追うように同じ場所で演説を行い、斎藤氏への支持を訴えました。

alt

alt

この選挙戦で、斎藤氏を支持する有権者の中には、立花氏の演説によって斎藤氏への疑惑に対する理解が深まったという声も聞かれました。一方で、立花氏の活動が選挙の公平性を損なったのではないかという批判も少なくありませんでした。東京大学鳥海不二夫教授(計算社会科学)のX(旧Twitter)分析によると、選挙期間中、斎藤氏と立花氏に関する投稿数は、対立候補の投稿数を大きく上回っていたというデータもあります。このことから、2馬力選挙が選挙結果に一定の影響を与えた可能性も考えられます。

鳥取・島根選挙区の取り組み:当選目的の宣誓書提出

2馬力選挙の防止策として、鳥取・島根両県の合同選挙管理委員会は、2025年夏の参院選で候補者に「自らの当選を目的として候補者となる」旨の宣誓書を提出させることを決定しました。これは、当選目的のない立候補を抑制し、選挙の公平性を確保するための取り組みです。

alt

今後の選挙制度のあり方

2馬力選挙の問題は、単に法の抜け穴を突いた行為というだけでなく、民主主義の根幹に関わる重要な問題です。有権者が候補者を選出する権利を尊重し、公正な選挙を実現するためには、選挙制度の改善が必要不可欠です。専門家の中には、選挙費用や選挙活動の制限を強化するべきだという意見や、当選目的のない立候補を明確に禁止する法改正が必要だという意見も出ています。

2馬力選挙の問題は、私たち一人ひとりが真剣に考えなければならない課題です。今後の選挙制度のあり方について、積極的に議論を深めていくことが重要です。