百貨店のお客様相談室で長年にわたり数々のトラブルを解決し、「苦情対応のプロ」として名を馳せる関根眞一氏。彼が自身の著書『カスハラの正体〈完全版〉となりのクレーマー』(中公新書)で紹介する、百貨店内の居酒屋で実際に発生した食品クレームとその“奇策”を通じた解決事例は、現代の顧客対応における重要な教訓を示しています。単なる謝罪では解決しない問題の核心に迫る、そのプロの視点とは何だったのでしょうか。

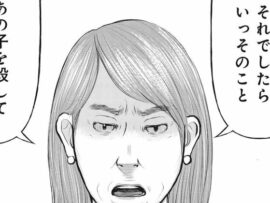

百貨店のお客様相談室での顧客対応イメージ。食の安全に関わるクレーム解決の重要性を示す。

百貨店のお客様相談室での顧客対応イメージ。食の安全に関わるクレーム解決の重要性を示す。

茨城県つくば市での百貨店クレーム事例

この事例は、関根氏が茨城県つくば市に赴任していた時期に経験したものです。つくば市は、温暖な気候と風光明媚な自然が共存し、日本有数の大企業の本社や研究センターが集まる「研究学園都市」として知られています。芸術文化活動も盛んで、住みやすい環境が特徴です。

関根氏はここでもお客様相談室長を務め、車社会ならではの顧客との接点や、地域特有の強敵との苦情対応を通じて多くの学びを得たと言います。特に、地元の天ぷら屋さん「天将」との出会いが、後の二つの苦情解決に繋がったと回顧しています。今回詳細に紹介するのは、そのうちの一件、百貨店内の居酒屋で発生した食品に関する重大なクレームです。

クレームの当事者となったのは、50代後半の頑固だが気風のよい個人経営の指物師の男性でした。問題は、百貨店内の居酒屋で提供されたお通しが傷んでいたことに端を発します。

傷んだお通しと店長の不適切な対応

夕刻の6時過ぎ、男性客はご夫婦で居酒屋に来店しました。ご主人が飲酒し、奥様はドライバーだったと推測されます。自宅から店までは約7キロの距離でした。

注文したお酒と共に出されたお通しを口にしたご主人は、すぐにその異変に気付き、「何だ、これは!」と大声を上げました。奥様がなだめようとしましたが、食中毒の危険性を考えると、このような状況での怒りは当然と言えます。命に関わる可能性もある食の安全問題は、お客様にとって極めて敏感な領域です。

対応に出た居酒屋の店長は、事態を収拾しようと試みたものの、その説明が不適切だったため、お客様の怒りはさらに増幅。最終的に百貨店の事務所へ連絡が入りました。運悪く、当時関根氏は外出中だったため、対応したのは彼の部下と総務課長でした。

帰店した関根氏は、すでに介入できるタイミングではなかったものの、居酒屋の入り口からその様子を窺っていました。耳を澄ましても話の内容は聞こえませんが、二人の謝罪の姿勢が全くできていないことは一目瞭然でした。総務課長は業務上の癖か、謝罪の際に頭の下げ方が軽く、二人とも腰を折らずに突っ立っていました。部下も、総務課長がいる手前で割って入ることができず、この状況では収まらないと関根氏は直感しました。

責任転嫁と状況判断の欠如が招いた事態

お客様が帰った後、戻ってきた部下と総務課長、そして居酒屋の店長から話を聞いた関根氏は、お客様の怒りが全く収まっておらず、「明日、自宅に説明に来い」という結論になったことを知らされます。ここから、いよいよ関根氏の出番となりました。

総務課長は「お客さんも酔っぱらっていたから」と、責任を転嫁しようとしましたが、日頃から責任転嫁が得意な彼の言葉を関根氏は信用しませんでした。部下は真面目な性格ですが、状況判断が少し苦手で、ただ頭を下げることに終始するタイプ。相手の怒りを増してしまう可能性もあると関根氏は見ていました。

関根氏によれば、このような食の安全に関わるクレームの場合、もちろん謝罪は不可欠ですが、それ以上に「お客様の体の心配に気持ちが傾いている」姿勢を見せることが決定的に重要だと言います。例えば、「急ぎ病院へ行きましょう」と強く推すことで、「そんな大げさには」という気持ちになり、お客様の気分が和らぐ効果が期待できるのです。しかし、今回対応した二人の社員には、その適切な「話術」が欠けていたのです。

専門家が示す食の安全と謝罪の真髄

今回の事例は、百貨店という顧客信頼が極めて重要な場で起きた食の安全に関わるクレームの教訓です。単に「申し訳ございません」と謝るだけでは、顧客の不満や不安は解消されません。重要なのは、お客様の健康を心から気遣う姿勢を示すこと、そして迅速かつ具体的な行動を提案することです。食中毒の可能性という重大な事態においては、形だけの謝罪ではなく、相手の立場に立ち、その不安や怒りに共感する「話術」と「行動」が、事態を鎮静化させ、ひいては顧客の信頼回復に繋がる鍵となるのです。

参考文献

- 関根眞一『カスハラの正体〈完全版〉となりのクレーマー』(中公新書、中央公論新社)