[利益供与 空港の闇]<下>

大型連休が明けた7日朝。東京・羽田空港のターミナルビルは、観光やビジネスで訪れた外国人でにぎわっていた。ドイツから来日し、人気アニメキャラクターのグッズを購入した女性(57)は、「空港にこれほど多くの店があるなんて」と驚いた。

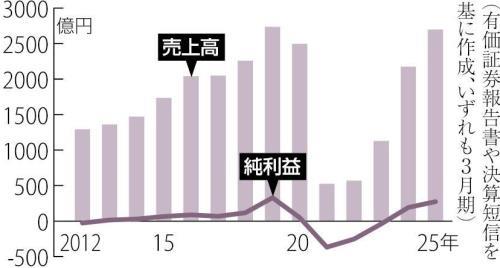

コロナ禍を越え、同空港の利用者数は急速に回復している。2023年度は国際線で過去最多となり、国内線も含め8100万人を記録。ビルを運営する「日本空港ビルデング」(東証プライム上場、東京)の業績も好調だ。旅客からもらう空港使用料、ビルに入る店舗からの家賃収入を柱とする連結売上高は25年3月期に2699億円、純利益も274億円に達した。

空港ビル社は1953年設立。国から空港法の定める「空港機能施設事業者」に指定され、年40億~50億円を支払って国有地の使用許可を受けている。指定や許可は数年ごとに更新されるが、国有地に立つ自社所有のビルには本社も置かれ、空港と「一体」の関係にある。ほかの企業が参入する余地はない。

国の「お墨付き」による強固な経営基盤と、民間企業ならではの迅速な意思決定を両輪に発展してきた空港ビル社。2005年に鷹城勲(81)が社長に就任してからは、トップダウンの姿勢が鮮明となった。

鷹城は、ビルの増築や改装、新店舗誘致などを次々と実現させていった。世界の空港をサービスの質や快適さ、清潔さなどで格付けする「5スターエアポート」を14年から毎年受賞し、国際的な地位も上昇した。「彼の突破力と実行力がなければ、いまの羽田はなかった」。周囲からはそんな評価も受けていた。

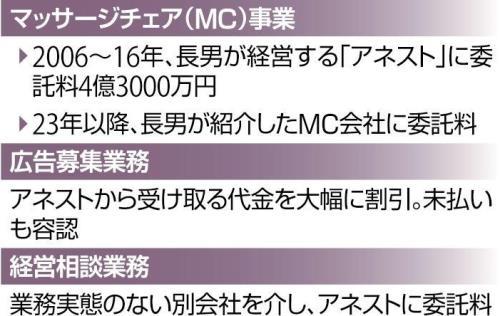

鷹城は16年に会長となり、後任に自らと同じ生え抜きの横田信秋(73)を指名。2人の強力なリーダーシップのもと、業績はさらに向上した。その陰では、元自民党幹事長・古賀誠(84)の長男(52)側への不適切な利益供与も、「2トップ」主導で続けられていた。

公共性と企業性の調和――。空港ビル社の特別調査委員会は、同社が掲げるこうした基本理念を、経営トップ自らが逸脱していたと認定した。