(韓光勲:梅花女子大学文化表現学部国際英語学科 専任講師、社会学研究者)

■ K-POPへのよくある誤解

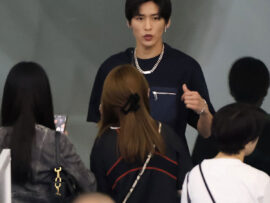

【本記事の写真】韓国の7人組ボーイズグループ「KickFlip」のダンスチャレンジ

最近、ある人からこんなことを言われました。

「K-POPが本当にお好きなんですね」

「『推し活』が流行っているんですよね。韓さんはK-POPの推し活をしているんですね。推しって生きがいなんですよね」

「韓国は国を挙げて文化産業を支援しているから、世界で人気が出たんですよね」

どれもあながち間違ってはいないのですが、少しモヤモヤしました。

筆者は確かに「K-POPファン」ですが、K-POPグループが好きなのは単に「曲が良いから」という理由です。「K-POPが聴きたいから」という理由ではなく、「良い音楽を聴きたいから」K-POPを聴いているのです。

だから「K-POPが本当にお好きなんですね」と言われると、その通りではあるのですが、「いや、音楽が好きなのです」と答えたくなります。J-POPも普通に聴きますし、「K-POPだから」という理由だけで聴く音楽を選んでいるわけではありません。

最近、若者の「推し活」に注目した報道をよく目にします。ビジネスの世界でも若者世代の消費活動として着目する動きがあります。

ですが、「最近は『推し活』が流行っているんですよね。推しって生きがいなんですよね」とか言われると、やや当惑します。年長世代が若者世代のライフスタイルを類型化して、分かった気になっているだけのような気がするのです。

「韓国は国を挙げて文化産業を支援しているから人気が出た」という言説にも違和感があります。当たり前かもしれませんが、国家の支援が良い音楽を生み出すわけではありません。作り手の自由な発想を阻害しないための「表現の自由」の確保は確かに必要ですが、国家は「邪魔しない」ことはできても、直接「良い音楽を作る」ことはできないのです。

そもそもK-POPは誕生の当初から、国家とのせめぎ合いのなかで発展してきた歴史があります。K-POPは必ずしも国家にとって望ましい音楽ではありませんでした。例えば、「尹錫悦政権打倒」のデモの中でK-POPが歌われ、K-POPファンたちがペンライトを振る光景が話題になりました。K-POPは、反骨的な音楽文化であるヒップホップの影響が強いので、本質的には国家の政策とは相容れない部分があるのです。

ですから、「国家の支援があるからK-POPは流行したのだ」という言説は疑ってかかるべきだと思います。国家の言う通りになるような、行儀のよい音楽では必ずしもないのです。

■ 洋楽化するK-POP

筆者はこの10年くらい、K-POPを中心としながら、日本語ラップ(ヒップホップ)もよく聴いてきました。メッセージ性の強いラップも好きですし、言葉の連なりが気持ちいいラップを聴くのも好きです。

K-POPの曲にはラップパートがある曲が多く、グループにはほぼ必ずラップを担当するラッパーがいます。それほど、K-POPはヒップホップの影響が強い音楽です。要するに、筆者は日本と韓国のヒップホップ音楽が好きなのです。こういう20代、30代はけっこう多いのではないかと思います。

最近、「K-POPの洋楽化」が進んでいると感じます。BTSが英語曲「Dynamite」(2020年)、「Butter」(2022年)を世界的にヒットさせてから、英語曲をリリースするK-POPアーティストが急増しました。BLACKPINKのロゼがブルーノ・マーズと共演した「APT.」が2024年に大ヒットしたのも、この潮流の中にあります。

ただし、筆者はK-POPが洋楽化していく流れには、正直あまりついて行けていません。BTSの曲もロゼの曲も大好きですが、K-POPアーティストが英語の曲ばかりを歌うのは違和感があります。