映画『国宝』は、歌舞伎という伝統芸能の世界に生きる人々の壮絶な「執念」を描き出しています。物語の中で、その世界の深淵を垣間見た竹野(三浦貴大)が漏らした「あんなふうには生きられないよな」という一言には、多くの観客が深く頷かされたことでしょう。芸のためならば悪魔とも契約を交わしかねない主人公、花井喜久雄(吉沢亮)。それは、一般的な幸せや人間として大切なものを全て投げ売ってでも、表現者として生き抜くという強靭な意志、まさに「狂気」とも呼べる芸への執念です。その圧倒的な演技は、吉沢亮という俳優自身の中から滲み出ているかのようでした。

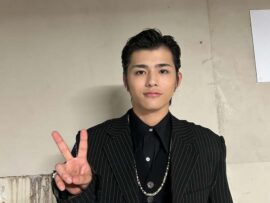

映画『国宝』で歌舞伎界の異才・花井喜久雄を演じる吉沢亮

映画『国宝』で歌舞伎界の異才・花井喜久雄を演じる吉沢亮

そんな「すごいものを観た」という心の震えは、「恐ろしいものを観た」という身震いにも似ています。喜久雄は花井東一郎、そして三代目・花井半二郎、やがては国宝と呼ばれる存在へと変貌していきます。その「美しい化け物」とも言うべき、人ならざるものになっていく姿は、恐ろしくも目が離せません。まるで、父・権五郎(永瀬正敏)が命を落とす瞬間を、喜久雄が瞬きを忘れるほど見入ってしまったように。喜久雄がその道を上り詰めていく過程で、彼の周囲には何人もの女性たちが登場しました。当時の時代背景や歌舞伎世界の性質を考慮しても、彼女たちは一見、いわゆる「芸の肥やし」として描かれているようにも見えます。しかし、彼女たちは本当に喜久雄に翻弄されるだけの人生を送ったのでしょうか。表舞台には立たなくとも、彼女たちもまた、自らの役割を力強く演じ、そして自身の人生を生きるための「執念」を見せていたのではないでしょうか。

歌舞伎世界を生き抜く女性たちの知られざる「執念」

『国宝』では、花井喜久雄という類稀なる才能に焦点を当てつつも、彼を取り巻く女性たちの生き様が印象深く描かれています。彼女たちは、梨園という特殊な世界の中で、愛や情念、時には諦めや策略をもって自らの居場所を築こうとします。「芸の肥やし」という言葉には、芸のためならば周囲の人間関係や感情さえも利用するという、歌舞伎役者の業のようなものが込められています。しかし、物語を注意深く見れば、女性たちもまた受動的な存在ではなく、自らの意志と「執念」でこの世界を生き抜こうとしていたことが分かります。彼女たちの姿は、歌舞伎という巨大な渦の中で、自己を確立しようとする個々の人間の強さを物語っているのです。

喜久雄の「血」を求め、梨園の女将へと変貌した春江

喜久雄を追いかけて大阪へ行き、ずっとそばで支え続けるかと思われた春江(高畑充希)。しかし彼女は喜久雄からのプロポーズを断り、喜久雄のライバルである御曹司の俊介(横浜流星)と共に去ってしまいます。その理由が春江自身の口から明確に語られないため、映画『国宝』の中でも観客の想像を掻き立てる重要なポイントとなっています。これから歌舞伎役者として駆け上がっていく喜久雄を思い、人気商売である彼の邪魔になってはいけないと考えた。そして、既に脚光を浴び始めた喜久雄よりも、彼に居場所を奪われる形で傷ついた俊介こそ支えたいと思った――そうした理由も、きっと嘘ではなかったはずです。

しかし、春江の心の中は、それほど単純に説明できるほど明確ではなかったようにも思えます。芸一つで人生を切り拓いていく喜久雄の傍にいるうちに、きっと春江もその成り上がっていく生き様に影響を受け、「負けていられない」と感じたとしても不思議ではありません。このまま自分が何者にもなれず、喜久雄が手の届かない遠くへ行ってしまう姿をただ見送るだけでは、心が死んでしまう。喜久雄と共に背中に入れ墨を彫ったときの叫びは、春江の中でずっとこだまし続けていたのでしょう。喜久雄にただ縋るだけの人生から一変させる「武器」が欲しい。喜久雄にとっての芸のような、これで生きていくという「武器」を、と強く願った春江のもとに、同じく喜久雄の芸に打ちひしがれた俊介が立っていました。俊介には、喜久雄がどんなに欲しても手に入らなかった歌舞伎役者の「血」があります。その「血」を持つ者と結ばれることで、喜久雄に圧倒されるだけでなく、この世界で強く生きることができるはずだと、春江は考えたのかもしれません。

喜久雄が演じる『曽根崎心中』と連動するように、春江が俊介の手を取って歩き出したあのシーンは、二人がかつての自分たちを「殺し」、新しい自分として生きようとした場面だったと解釈できます。あの瞬間、春江は喜久雄に恋する少女だった自分を殺したのです。離れていく喜久雄を恨んで、自らの心が死んでしまう前に。そして俊介もまた、憎悪に囚われて芸を愛する自分を失う前に、御曹司としての自分を葬ったのです。やがて二人の間には跡取り息子が生まれます。それは喜久雄が最も欲しながら手に入れられなかった「血縁」の証。堂々と喜久雄の前に「母の顔」で現れる春江には、女性としての覚悟が漂っています。そして、国宝となった喜久雄の舞台を客席から観ている春江の姿には、「一番のご贔屓になって、特等席でその芸を見る」と、あのプロポーズの夜に彼に話した言葉を実現させていることに気づかされます。彼女もまた、歌舞伎の世界で一目を置かれる存在である「梨園の妻」という名の「美しい化け物」になったのです。そう考えると、そのしたたかさに戦慄を覚えずにはいられません。

『国宝』は、花井喜久雄の壮絶な「執念」を中心に描きつつも、彼を取り巻く人々の、特に女性たちの内に秘めた、しかし確固たる「執念」をも浮き彫りにしています。彼女たちは単なる添え物ではなく、梨園という特殊な環境の中で自らの人生を切り拓き、ある者は「梨園の妻」という形で、またある者は別の形で、自らの「国宝」を見出し、あるいは自らが「美しい化け物」となって世界を生き抜いていったのです。この多角的な「執念」の描写こそが、『国宝』という作品に深い奥行きを与えています。