市民の声は民主主義において不可欠ですが、それが過熱し、検証されていない情報に基づいた集団的圧力によって重大な決定が容易に覆されてしまう現象は、果たして真の正義と言えるのでしょうか。近年、特に日本の社会政治の場において、「キャンセルカルチャー」の兆候が顕著になりつつあります。この問題提起の最たる例として、K-POPガールズグループaespaを巡る最近の紅白出場騒動と、それに伴うネット世論の動向は、私たちが深く考察すべきテーマを提供しています。

きのこ雲ランプ騒動の経緯と「不明な意図」

今回のaespa紅白出場に関する騒動は、中国人メンバーのニンニンが2022年に投稿した写真に端を発しています。彼女が「可愛い」というコメントと共に投稿した、きのこ雲を彷彿とさせるデザインのランプの画像が、ここに来て再び注目を集めました。このデザインが原爆を連想させるとして、ニンニンへの強い反感や不信感が噴出し、「aespaの紅白出場停止」を求める署名運動にまで発展しています。

ネット上では、「原爆ライトの件は知らなかったでは済まされない」といった厳しい声や、「この機会にK-POPを日本から追い出すべき」といった過激な意見も見られます。しかし、事実を冷静に整理すると、ニンニンがこのランプをどのような意図で紹介したのかは明確にされていません。彼女が単にデザインを良いと感じた可能性も否定できず、提供された「物証」から読み取れるのは、それ以上でもそれ以下でもないと言えます。唯一の被爆国である日本と、その他の国々では、きのこ雲のデザインに対する捉え方が大きく異なるという想像も成り立ちます。ニンニンがランプを「原爆のきのこ雲」だと認識し、悪意を持って日本の世論を煽ったと証明することは、極めて困難なことです。

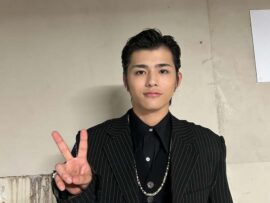

きのこ雲のようなデザインのランプを投稿したaespaのニンニン

きのこ雲のようなデザインのランプを投稿したaespaのニンニン

ネット世論による「キャンセルカルチャー」の根源

ニンニンの意図がどうであれ、問題の核心は、ネット世論が「極めて困難」であるはずの判断を、あたかも決定事項であるかのように捉え、その断罪に至る論理的な説明を省略している点にあります。倫理的、道義的に正しいと信じることに疑いを抱かず、他者を理解させたり納得させたりするプロセスを不要とする、ある種の「傲慢な態度」こそが、今回のaespa炎上をはじめとするキャンセルカルチャーの根源にあると言えるでしょう。

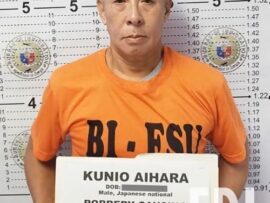

同様のケースは、記憶に新しいサッカー日本代表のキービジュアル騒動でも見られました。青いユニフォームを着たJO1やINIのメンバーが日の丸の下半分に並び、サポーターの三本線の写真がその周囲に配置されたデザインが、韓国の国旗を連想させるとの批判がネット世論で大炎上しました。結果として、日本サッカー協会の相談役が直接働きかけ、ビジュアルは即座に撤回され、新デザインが発表される事態となりました。

これらの事例は、ネット世論が持つ影響力の大きさを示す一方で、その世論の断罪がどれほど無批判かつ迅速に行われ、時に十分な検証なしに個人や組織に大きな影響を与え得るかを示唆しています。情報が瞬時に拡散する現代社会において、安易な感情論や不確かな情報に基づく判断が、健全な公共の議論を阻害し、本質的な問題解決から遠ざける危険性をはらんでいます。私たちは、情報の真偽を見極め、多角的な視点から物事を考察する冷静さが、これまで以上に求められているのです。