作家・桐野夏生氏は、過酷な状況下の女性たちの苦悩を描き、現代社会の不条理を鋭く問い続けてきた。代表作『OUT』や『燕は戻ってこない』などで知られ、近年は生殖に関する女性の自己決定権にも踏み込んでいる。日本では夫婦同姓が法律で義務付けられており、結婚した夫婦の95%が女性の改姓を選んでいる現状がある。この現状は、社会における女性の抑圧の問題と深く結びついている。長年議論が進まない選択的夫婦別姓の問題について、桐野氏の見解を聞いた。

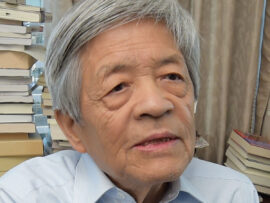

選択的夫婦別姓について語る作家・桐野夏生氏

選択的夫婦別姓について語る作家・桐野夏生氏

選択的夫婦別姓、議論の停滞に潜むもの

国会では28年ぶりに選択的夫婦別姓を導入する法案が審議されたが、結局は採決まで至らなかった。桐野氏は「なぜ審議が滞っているのか不思議だ」とし、名前が変わることは人格権の問題であり、女性の権利が侵害されていると指摘する。旧姓で働き続ける女性が多く、不都合が生じているにも関わらず、通称使用の拡大で問題をごまかすべきではないと訴える。

反対派の「家族制度崩壊」論点と家父長制

保守系政治団体などが、選択的夫婦別姓が導入されれば古い家族制度が壊れると言って反対する。桐野氏は、その主張の背景に強固な家父長制の維持があるとし、なぜそこまで固執しているのか、その正体が見えないと疑問を呈する。家族の形態が今、崩れつつある現代において、古い制度にこだわる理由を家父長制の残滓に見出している。

自身の改姓経験から見えた「名前が変わる」重み

桐野氏自身の改姓経験が、この問題への関心の契機となったという。50年ほど前、結婚により夫の姓に変えることになった際、夫に「(本名の)あなたはいなくなった」と言われ、人格権を否定されたかのような嫌悪感を覚えた。完全に別の家の人間になったように扱われることにも不快感があった。自身の旧姓が母から譲られたものであることから「そうやって女たちは譲ってきたのだから仕方がないのかな」という感覚もあったが、夫婦同姓は近代に作られた戸籍制度に由来するものであり、その根源は家父長制にあると指摘する。

桐野夏生氏は、選択的夫婦別姓の問題を単なる手続き論ではなく、女性の人格権に関わる重要な権利問題として捉えている。長年続く議論の停滞は、未だ社会に根強く残る家父長制の意識の表れであり、時代の変化に合わせた制度の見直しが不可欠であることを強く示唆している。