高市早苗氏が自民党の新総裁に就任しました。彼女が直面するのは、かつてないほどの困難、すなわち社会構造の激変に対応し、長年失われつつある支持基盤を再構築するという重大な使命です。日本の政治を長年担ってきた自民党が、少子高齢化や中間層の崩壊といった大きな転換期にいかに国民政党としての役割を果たし、再び安定的な政権運営を担えるかが、今後の日本社会の行方を左右すると言っても過言ではありません。

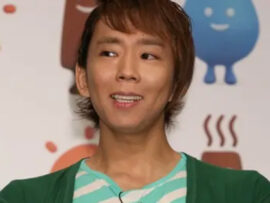

自民党の新しい顔として演説する高市早苗氏、支持基盤再構築の重責を担う

自民党の新しい顔として演説する高市早苗氏、支持基盤再構築の重責を担う

「中間層の崩壊」と揺らぐ自民党の支持基盤

自民党の支持基盤の弱体化は、今年7月の参議院選挙で顕著に明らかになりました。投開票日に朝日新聞社が実施した「1人区」での出口調査によると、自民党の支持率は前回(2022年)参院選時の49%から30%へと激減。この調査からは、自民党を支持していた層の多くが、第三極として台頭した参政党へと流出した傾向が強く示唆されています。これは、既存の政治に対する国民の不満や期待の変化を明確に映し出す、深刻な事態です。

参院選後に自民党がまとめた総括報告書でも、「50代までの若年層・現役世代の支持率が低下し、他党へ流出している傾向が明らかになった」と指摘されています。この報告書はさらに、日本社会が直面する構造的課題に言及しており、「産業構造の変化や非正規雇用の増大等により、かつての『分厚い中間層』は縮小しており、世帯所得の中央値も1990年代から100万円程度低下している」と分析しています。この「中間層の縮小」と「世帯所得の中央値の低下」が意味するのは、明確な「低所得化」の進行です。しかし、この総括報告書には、この深刻な低所得化にどう対応するかについての具体的な言及はなく、今回の総裁選の論戦においても、この構造的な課題に対する有効な具体策は提示されませんでした。

「成長の果実の分配」から脱却できない歴史的背景

1955年に保守合同によって誕生した自民党は、その後の高度経済成長期を経て、「55年体制」と呼ばれる自民党一党優位体制を確立しました。戦後の混乱から立ち上がり、平和と豊かさを切望する国民の思いに応える形で、「軽武装・経済外交」を基本路線に据え、時には野党の政策を取り入れながら、「成長の果実の分配」に重点を置いた政治を展開し、幅広い層からの支持を得てきました。

この「55年体制」は、1980年代の安定成長期に成熟期を迎えましたが、冷戦の終焉、バブル経済の崩壊といった内外の激変が体制を揺るがし、1990年代からは「失われた30年」の始まりとともに、その優位性は衰退期へと突入しました。かつての成功体験に固執し、変化する社会情勢や国民のニーズに対して、「成長の果実の分配」以外の新たな政治ビジョンを提示できなかったことが、現在の支持基盤の弱体化に繋がる歴史的な要因として挙げられます。

高市新総裁に求められるリーダーシップ

高市新総裁に求められるのは、日本社会が直面する少子高齢化、人口減少、そして深刻な中間層の縮小と低所得化という構造変化に対し、過去の成功体験から脱却し、真に国民全体のためとなる新たな政策を打ち出すリーダーシップです。自民党の支持基盤の弱体化は一時的な現象ではなく、社会構造の激変に深く根ざしたものです。党が国民政党として再び安定的な政権運営を担うためには、これらの根本的な社会変革への対応が不可欠であり、国民の信頼と期待に応える具体的な行動が強く求められています。