25年以上にわたり多くの読者に選ばれ続けてきた大学案内『大学図鑑!』は、今年も内容をパワーアップして発売されました。現役生やOB・OGら5000人を超える「ナマの声」をもとに編纂された本書は、大学選びにおける貴重な羅針盤として多くの受験生やその保護者に支持されています。本記事では、最新版である『大学図鑑!2026』の出版を記念し、過去のデータ、特に20年前の『大学図鑑!2007』から北陸・甲信越地方の大学序列を抜粋し、その変遷と不変の要素を探ります。

『大学図鑑!2026』と北陸・甲信越地方の大学動向を示すイメージ

『大学図鑑!2026』と北陸・甲信越地方の大学動向を示すイメージ

20年前、北陸・甲信越の大学序列はどうだったのか?

現在の『大学図鑑!』では、北陸・甲信越地方の大学群に特化した詳細な分析は行われていませんが、20年前の『大学図鑑!2007』では、この地域の大学が紹介されていました。当時の記録を参照することで、その序列を振り返り、現在の状況と比較することが可能です。

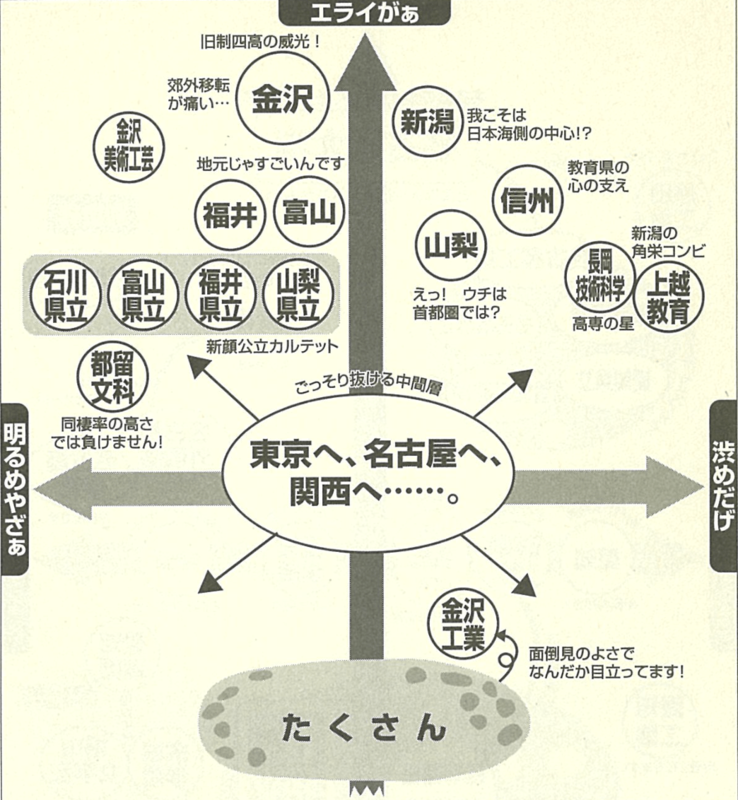

まず、20年前も今も変わらないのは、金沢大学の揺るぎない存在感です。全国的な知名度は関東や関西の大学に劣るかもしれませんが、その教育レベルは非常に高く、岡山大学、千葉大学、広島大学といった国立大学群と並び、「金岡千広」の一角を担う存在として知られています。この評価は長年にわたり維持されています。

金沢大学に続く形で、新潟大学もまた、この地域の高等教育を牽引する重要な役割を担っています。20年前から変わらず、金沢大学と並ぶ北陸・甲信越地方の「ダブルエース」として、その地位を確立しています。これら二校が、地域における主要な学術機関としての役割を果たし続けています。

なぜ多くの受験生が域外へ流出するのか?

北陸・甲信越地方の受験生が、東京、名古屋、そして関西といった大都市圏の大学へ進学する傾向は、20年前から顕著でした。その主な理由の一つとして、この地域に有力な私立大学が限られていることが挙げられます。多様な選択肢を求める受験生にとって、首都圏や関西圏の大学が魅力的に映るのは自然な流れと言えるでしょう。この学生の流出傾向は、地域の大学が直面する課題の一つであり、人材育成の観点からも注目されています。

『大学図鑑!2007』が示す詳細マップとその意義

20年前に発刊された『大学図鑑!2007』には、当時の北陸・甲信越地方における大学の詳細な序列マップが掲載されていました。このマップは、単なる偏差値や入試難易度だけでなく、各学部の学生たちの生の声やコメントを含んでおり、当時の大学の雰囲気や学生生活の実態を伝える貴重な資料となっています。当時の受験生がどのような基準で大学を選び、どのような大学生活を送っていたのかを理解する上で、編集を加えずにそのまま公開することで、過去の教育トレンドや学生の意識を垣間見ることができます。

結論

『大学図鑑!』が提供する過去と現在のデータは、日本の高等教育における地域性や長期的なトレンドを理解する上で不可欠です。北陸・甲信越地方においては、金沢大学と新潟大学が20年以上にわたりその中核を担い続けている一方で、地域外への学生流出という課題も依然として存在しています。これらの歴史的データは、現在の大学選択や、地域全体の教育戦略を考える上で、有益な示唆を与えてくれるでしょう。未来の教育のあり方を考察するためにも、過去の動向を正確に把握することは極めて重要です。

参考文献:

- 『大学図鑑!2026』(2025年1月執筆)

- 『大学図鑑!2007』(2006年1月執筆)

- ダイヤモンド・オンライン (Yahoo!ニュース掲載記事を再編集)