かつてテレビ界を席巻した「お笑い第七世代」は、若手芸人ブームの中心にいました。霜降り明星、EXIT、宮下草薙といった人気コンビと並び、四千頭身もまた、ほぼ無名の状態から一躍脚光を浴びる存在となりました。彼らは新しい時代の到来を告げる象徴として、多くの視聴者の注目を集めたのです。しかし、その輝かしい人気は長くは続きませんでした。

栄華を極めた絶頂期と急転直下の「没落」

四千頭身のツッコミ担当である後藤拓実は、その独特な「間」とぼそぼそとした口調が特徴的で、新世代の若者らしい斬新なキャラクターとして人気を博しました。テレビのバラエティ番組に引っ張りだこになり、一時はタワーマンションに住み、高級車のアウディを乗り回すという、多くの芸人が夢見るような生活を送っていました。しかし、その華やかな日々は突如として終わりを告げます。

先日放送された「マルコポロリ!」(関西テレビ)の「第7世代の光と闇SP」という企画で、後藤は自らのブーム終焉と、それに伴う「没落」について赤裸々に語りました。収入は激減し、かつて住んでいたタワーマンションからの撤退を余儀なくされたという衝撃的な告白です。なぜ彼はここまで急速に人気を失い、生活も変化してしまったのでしょうか。そこにはいくつかの複合的な要因が考えられます。

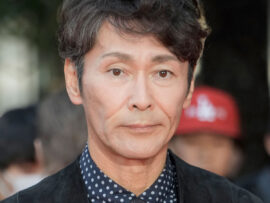

お笑い第七世代の代表格だった四千頭身の後藤拓実。かつての絶頂期から「没落」を語る姿。

お笑い第七世代の代表格だった四千頭身の後藤拓実。かつての絶頂期から「没落」を語る姿。

「新しさ」に依存した危うい人気構造

四千頭身が特に注目を集めた背景には、彼らの漫才スタイルが「現代的で斬新」と受け止められたことが挙げられます。従来の王道漫才とは一線を画し、テンポが遅く、セリフの間に独特の「間」があり、声も小さい。「脱力系漫才」とも称されるそのスタイルは、既存のお笑いに飽きていた当時の若者層に深く刺さりました。

しかし、その「新しい感覚」は、裏を返せば「一発屋的な新鮮さ」に依存していた側面も持ち合わせていました。彼らは「お笑い第七世代」が持つ「新しい若手芸人」という概念を最も分かりやすく象徴する存在だったからこそ、熱狂的に支持されたのです。これは、本質的な面白さや卓越した技術力というよりも、表面的な「新しさ」が注目されていた、とも解釈できます。つまり、彼らは最初から「一発屋予備軍」のような危ういポジションにいたとも言えるでしょう。

テレビなどのメディア業界は常に「新しいもの」を求め続ける世界です。一時的な「新しさ」だけで人気を維持することは困難であり、そのポジションにしがみつくためには、絶えず変化し続けるか、あるいは揺るぎない確固たる能力や技術を見せつけ続ける必要があります。残念ながら、四千頭身はそうしたメディアの要求に応えきることができなかった、という見方ができるのです。

終わりに

お笑い第七世代の台頭とその終焉、そして四千頭身の後藤拓実が語った「没落」は、エンターテインメント業界における「人気」の儚さと厳しさを浮き彫りにしています。表面的な「新しさ」や一時的なブームに乗り成功を収めても、継続的な努力と本質的な実力がなければ、その人気を維持することは極めて困難であることを示唆しています。これは、お笑い界だけでなく、あらゆる業界で成功を追求する上で重要な教訓となるでしょう。

参考文献:

- Yahoo!ニュース (元記事: デイリー新潮) 「お笑い第七世代のブーム終焉、四千頭身・後藤が明かした「没落」の真相」(参照日:2023年7月27日)