日本における外国人住民の数が急速に増加し、日本の総人口の約3%を占めるに至っています。専門家からは、そう遠くない将来にはその割合が10%に達するとの指摘もあり、日本の社会構造に大きな変化をもたらす可能性が示唆されています。一方で、日本人人口は過去最大の減少を記録しており、この二つの人口動態の相反する動きは、今後の日本社会のあり方、特に「共生」というテーマにおいて重要な課題を提起しています。本稿では、最新の人口統計に基づき、外国人住民増加の現状と、増加が顕著な自治体の傾向、そしてその背景にある要因について深く掘り下げて解説します。

日本の総人口と外国人住民の増加を示すグラフ

日本の総人口と外国人住民の増加を示すグラフ

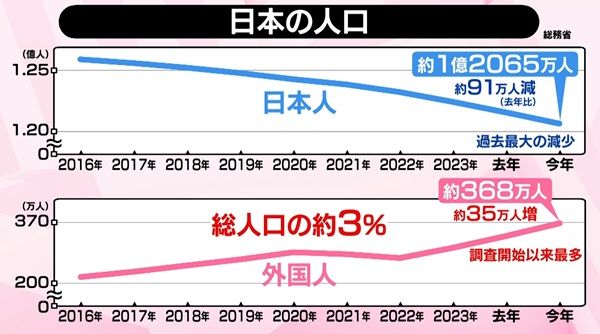

日本の人口、過去最大の減少と外国人住民の増加傾向

総務省が今年1月1日時点の日本国内の人口を発表した統計データによると、日本人人口は前年比で約91万人減少し、これは過去最大の減少幅を記録しました。この深刻な人口減少傾向が続く一方で、日本に居住する外国人住民の数は著しく増加しています。具体的には、前年比で約35万人増加し、調査開始以来最多となる約368万人に達しました。この結果、日本の総人口に占める外国人住民の割合は約3%に上ります。

近年、コンビニエンスストアや飲食店など、私たちの日常生活の様々な場面で外国人住民が働く姿を目にする機会が増えました。また、地域社会においても、犬の散歩中に外国の方と出会うなど、共に暮らす感覚が以前にも増して強まっています。これらの具体的な事例は、統計数値が示す以上に、外国人住民の存在が日本の社会に深く浸透している現実を物語っています。

日本の人口減少と外国人人口増加の推移を示す図

日本の人口減少と外国人人口増加の推移を示す図

外国人住民増加率が高い自治体ランキング

外国人住民の増加は全国的な傾向ですが、その増加が特に顕著な地域が存在します。総務省が公表した外国人住民が増加している自治体のランキングからは、その地理的な偏りが見て取れます。

比較的規模の大きな市や区の増加数を見ると、大阪市が前年比で約2万人の増加を記録し、全国1位となりました。これに続き、神奈川県の横浜市が2位、愛知県の名古屋市が3位、福岡市が4位、京都市が5位となっています。これらの大都市圏では、経済活動の活発さや多様な就労機会、教育環境などが外国人住民を引きつける要因となっていると考えられます。

一方、町や村といった比較的小規模な自治体においても、外国人住民の増加が目立つ地域があります。このカテゴリーでは、北海道の倶知安町が833人の増加で1位に輝きました。次いで、群馬県の大泉町が2位、長野県の白馬村が3位、茨城県の利根町が4位、同じく茨城県の八千代町が5位と続いています。これらの小規模自治体での増加は、特定の産業や観光資源が深く関連しているケースが多いことが特徴です。

外国人住民が増加している日本の自治体ランキングを示す地図

外国人住民が増加している日本の自治体ランキングを示す地図

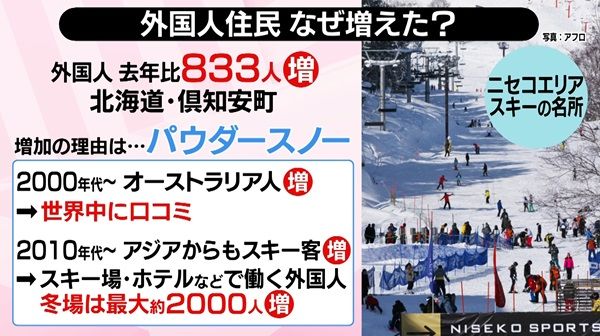

なぜ北海道倶知安町で外国人住民が急増するのか?

小規模自治体の中で最も外国人住民の増加数が多かった北海道倶知安町は、なぜこれほどまでに多くの外国人を惹きつけているのでしょうか。倶知安町の役場関係者によると、その最大の要因は、世界的に有名な「パウダースノー」の存在です。

倶知安町が位置するニセコエリアは、その上質な雪質で世界中のスキーヤーやスノーボーダーから「スキーの聖地」として絶大な支持を得ています。2000年代に入ると、特にオーストラリアからの観光客が急増し、彼らの口コミを通じてニセコのパウダースノーの魅力が世界中に広まりました。2010年代以降は、アジアからのスキー客も爆発的に増加し、国際的なリゾート地としての地位を確立しました。

この観光客の急増は、スキー場やホテル、飲食店といった観光関連産業での労働力需要を押し上げ、多くの外国人労働者が流入する結果となりました。倶知安町では、一時滞在者も含めると、冬場には最大で2000人もの外国人が滞在すると言われています。このような人口流入は、地域の経済に活気をもたらす一方で、土地価格の高騰など、地元住民の生活にも大きな影響を与えています。ニセコエリアの土地価格は長年にわたり上昇を続けており、この現象は外国人住民増加と密接に関連していると言えるでしょう。

北海道倶知安町とニセコのパウダースノーが外国人住民増加に寄与する図

北海道倶知安町とニセコのパウダースノーが外国人住民増加に寄与する図

まとめ:共生社会への道のりと日本の未来

日本の人口減少と外国人住民の増加は、現代日本が直面する最も重要な社会経済的課題の一つです。外国人住民が総人口の約3%を占め、将来的に10%に達するという予測は、日本が多文化共生社会へと移行しつつある現実を示しています。大都市圏から地方の特定の町に至るまで、外国人住民の増加は地域の経済、文化、そして社会構造に深く影響を与え始めています。

この人口動態の変化は、労働力不足の解消や新たな文化の流入といった機会をもたらす一方で、言語の壁、文化の違い、社会制度への適応、地域社会との融和など、多くの課題も内包しています。持続可能な社会を築くためには、外国人住民と日本人住民が互いを理解し尊重し合い、共に快適に暮らせる「共生社会」の実現が不可欠です。自治体や地域住民が協力し、多文化共生に向けた具体的な取り組みを一層推進していくことが、今後の日本の発展にとって重要な鍵となるでしょう。

参考文献:

- 総務省統計局 (Ministry of Internal Affairs and Communications Statistics Bureau). 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数.

- 日本テレビニュースNNN (Nippon TV News NNN).

- Yahoo!ニュース (Yahoo! Japan News).